2016/09/07

誌面情報 vol52

「BECS」とは、事業継続対策コンソーシアムが提唱する「Building Emergency Communications System(建築における非常時通信システム)」の略。簡単に言えば「非常時通信をビルなどのオフィス・商業施設において設計段階から考える」ことだ。BECSの「衛星電話とMCA電話をつなぐ」という非常時通信の新しい形について取材した。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年11月25日号(Vol.52)掲載の記事を、Web記事として再掲したものです。(2016年9月5日)

東日本大震災以降、首都圏のオフィスビルでは免震構造や異系統2回線受電、非常用発電機などは当然の設備となりつつあるが、非常時通信までもカバーすることはほとんどない。

事業継続対策コンソーシアム事務局長の佐藤靖之氏は「例えば、デベロッパーがオフィスビルの屋上に衛星携帯電話用のアンテナを設置し、それをテナントが利用できるようになれば非常時通信の可能性は大きく広がるはずだが、残念だが現在は非常時の通信手段について多くの建築から放っておかれ、各テナントがそれぞれ独自に通信手段を模索している状況にある」と話す。

首都直下地震における非常時通信の課題

佐藤氏らは東日本大震災より前から、首都直下地震が発生した場合におけるオフィスビルの非常時通信手段について議論を開始していた。東京では高層ビルが乱立しているため、衛星携帯電話が衛星を捕捉する方向がふさがっている場合も多く、屋上までいかないと利用できない場合が多い。

MCA無線も、中継局からの電波の関係から窓際に行かないと利用できないことが多く、双方とも対策本部などの執務室内では利用できないことが分かっていた。さらに東日本大震災では深刻な電力不足が発生。電力危機、通信危機とあわせ、「首都直下地震が発生した場合の東京での事業継続対策は、建築の性能に左右される」ことを痛感した。

そのような状況で、コンソーシアムが衛星事業者大手のスカパーJSAT社(以下、JSAT)、MCA無線業者のエムシーアクセス・サポート社、設計会社や建設会社などと協力して開発したのが、「BECS」だ。

衛星電話とMCA無線をつなぐ

災害時通信障害の2大要因は、回線の物理的な断絶と通信量の増大による輻そうだ。そして前述の通り、衛星携帯電話も非常時には輻そうの可能性は否定できない。

JSATは、衛星有料多チャンネル事業「スカパー!」で知られるが、もう1つの中核事業として宇宙・衛星事業を持っており、船舶や航空機向けモバイル衛星通信ビジネスや、軍や報道機関に対する衛星回線提供事業を展開している、世界第5位、アジアでは最大の衛星通信事業会社だ。BCP・防災に関する通信は、その宇宙・衛星事業部内でも中核的なコンテンツの1つに位置している。

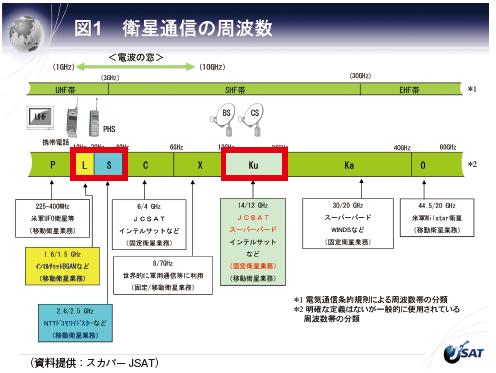

衛星通信はその周波数により、さまざまなバンドに分類されているが(図1)、現在、日本で通常使われている衛星携帯電話のほとんどは「公衆回線型」と呼ばれるもので、図1ではLバンド(1-2GHz)、Sバンド(2-4GHz)に相当する。

対してJSATはKuバンドという12GHz〜26GHzという桁違いの周波数帯を、さらには専用回線型として帯域保証されたものを利用できるために、災害時につながる可能性は飛躍的に高い。

「例えて言えば、通常の公衆衛星回線は狭い道路に4tトラックが何台も走行している状態なので、非常に混雑する。JSATの専用回線は、10tトラックが走行する車線を必要に応じて設置できる状態だ」(スカパーJSAT株式会社衛星事業本部法人事業チームの木村護氏)。

もちろん、パケット通信も可能なため、被災地から衛星を介してインターネットに接続することやメールを送ることはもちろん、専用のアプリで掲示板やファイルを共有することもできる。「将来的には、被災地でテレビ電話会議も可能になるでしょう」(木村氏)。

JSATとMCA無線が相互の弱点を補完

良いことづくめのように見えるJSATだが、もちろん問題点もある。第1に、屋上に固定型のパラボラアンテナの設置と、専用の引き込み線の配線・配管作業が必要になる。

アンテナはBS放送などを受信するアンテナを想像してもらえば良いが、実際に設置しようとすると、通常のテナントビルでは管理会社との交渉が必要になり、工事のための煩雑な交渉が発生するなどハードルが高い。

第2に、基本的には固定電話を想定しているため、モバイル性や柔軟性に欠ける。BECSでは、まずMCA無線を活用することで、後者の問題を前進させた。専用の接続装置を使うことで、衛星電話とMCA無線をつなぐことを可能にし、携帯性を上げたのだ。

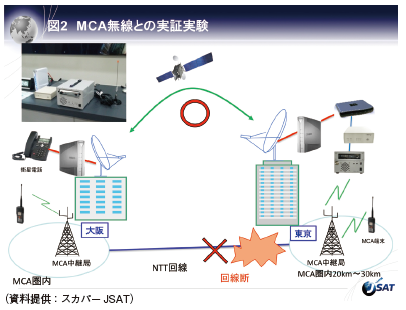

この仕組みにより、MCA無線側の弱点も同時に克服された。MCA無線は通常、20㎞〜30㎞間隔で設置された電波中継局を介して通話を可能にしているが、東京−大阪間などの長距離に関しては、実は地上回線を経由しているため、そこが物理的な被害を受けてしまえば長距離の通話ができなくなる可能性がある(図2)。

BECSを活用すれば、長距離は衛星を経由するとこで物理的な断線による不通という事態を回避することができる。さらに、これまで中継局がなく、通話ができない地域との通信も可能になった。MCA無線は衛星を活用することで、その活用の可能性が飛躍的に上がったと言えるだろう。

非常通信をオフィスの標準仕様へ

BECSの最も重要な課題は、既存のビルに設置する場合、このシステムをどのようにテナントビルのオーナー会社に納得させるかだ。これまで非常用通信の整備はテナントの工事領域に位置付けられてきたが、業務ビルの新たな付加価値として、ビル側の設備整備の可能性の議論が始まった。

佐藤氏は「重要なのは、デベロッパーがオフィスビルにとっての災害時の非常時通信の重要性をもっと理解すること。今後も、オフィスビルでの衛星電話やMCA無線などのアンテナ設備を標準仕様とするように訴えかけていきたい」と話している。

(了)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方