2021/09/24

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウム

東日本大震災から10年

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介する。第2回は、高鳥毛氏の講演内容の後半について。

被災者支援と地域保健

私は阪神・淡路大震災路が発災して数日後に「住民が被災している。公衆衛生はやるべきことがあるはずだから、君、現地へ行きなさい」と言われて、電車も通じていないのに1年余り通い続けさせられました。実際に神戸市に行って分かったのは、保健部局の人がやるべき仕事は、被災して亡くなった人の検案と、傷病している人の医療救護と、薬がないと病気が管理できない被災者に薬を届けることの3つだけだということです。それだけが神戸市の保健師に課せられていた課題でした。

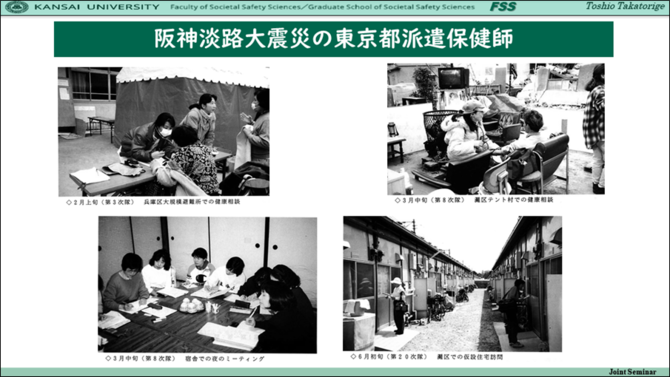

ところが、それまでの日本の災害対策は東海地震を中心に準備されており、東京都と静岡県から派遣されてくる保健師は、災害時に行う新たな活動を試行しました。つまり、自分たちのところで災害が起こるので、実際に起こった現場でやるべきことを実践していたのです。図表1の右下の写真には第20次隊と書いてありますが、東京都のチームが何度も訪れ、災害時に被災者に対して何をしなければいけないかという記録を克明に残しています。災害が起きたときに何が必要で、現地で何が起きてという克明な記録を手書きで残しています。

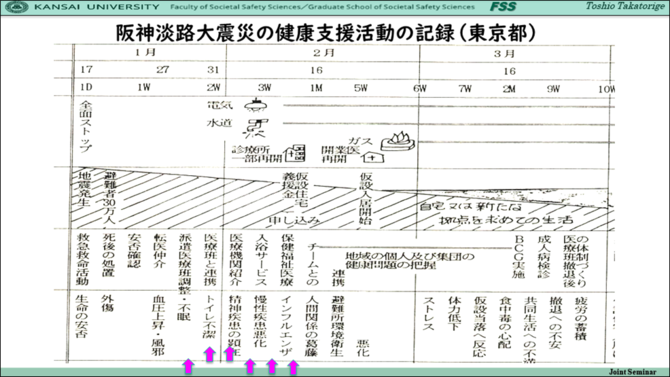

図表2は東京都の保健師の記録です。また、当時30万人ぐらいの避難者が発生したため、神戸市だけでは対応できないということで、厚生労働省(当時の厚生省)の専門官と兵庫県と神戸市で、全国の市町村から保健師を応援派遣することを定めました。

阪神・淡路大震災の災害直後には、自治体の保健関係者の応援派遣を想定していませんでした。当時の厚生省は国立神戸病院に職員を派遣していたので、それを通じて全国の自治体に応援派遣を要請し、発災の2週間後ぐらいから、全国からの応援派遣がなされました(図表3)。これが阪神・淡路大震災でルーティン化できたのですが、なぜできたのかというと、今まで話したように、市町村にたくさんの保健師を置く体制が作られていたからです。

救命救急医療体制についても同様の点があります。阪神・淡路大震災では、全国で1次、2次、3次の救命救急医療体制が作られました。皆さんご存じのとおり、救急は消防行政が所管しており、自治体消防になっているという限界だけはありますが、マンパワーからすれば対応可能ということで、従来の救命救急とは別に災害医療というカテゴリーが作られました。

保健所行政については、国が地域保健法を施行するときに、災害や感染症は国民の課題であるという認識を全国の自治体に求めましたが、肝心の地域保健法には、災害や感染症などの健康危機を示す言葉がどこにもありませんでした。その後、地域保健対策の推進に関する基本的な指針の2回目の改正で初めて「地域保健で最も強化しなければならないのは健康危機管理体制の確保である」ということが記載されました。これにより、東日本大震災では保健師の応援派遣が行われましたが、原子力災害については全く機能しなかったという難しい問題が生じています。

東日本大震災では災害医療を含めた支援体制ができているはずだったのですが、実際には不十分な点がたくさんありました。具体的には、広域災害と原子力災害が重なることを想定していなかったという問題と、広域災害は市町村の自治体機能が維持されている前提の応援派遣であり、自治体機能が失われた場合の支援を想定していなかったという問題がありました。

当然、阪神・淡路大震災と東日本大震災は起こった地域が違うので、問題も違います。一番大きな違いは東日本大震災での原子力災害です。放射能汚染地域に住み続けている人の医療や健康支援の課題が残されています。

- keyword

- 公衆衛生

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その2)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その1)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方