2021/09/15

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウム

東日本大震災から10年

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介する。最初の2回は、高鳥毛氏の講演を前半・後半に分けて紹介する。

公衆衛生とは

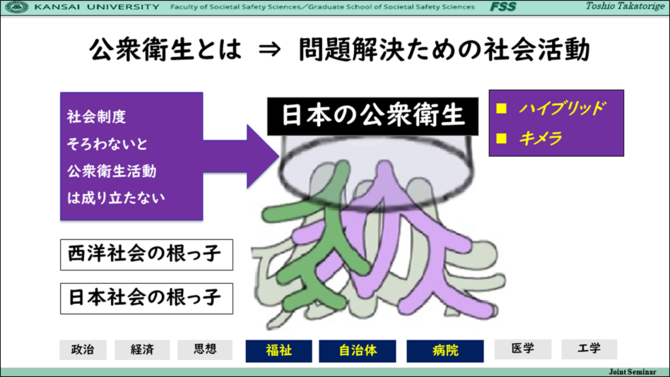

公衆衛生というのは、専門分野ではありますが、いろいろなものの合体で成り立っており、災害時においては被災者に関わる医療も含めた健康支援活動が公衆衛生の活動になります。

わが国の災害時の公衆衛生活動は阪神・淡路大震災からスタートしています。一般的には阪神・淡路大震災から災害派遣医療チーム(DMAT)が発足し、災害時の医療や保健師の応援・派遣、避難所の避難者に対する健康支援活動が行われるようになったといわれていますが、実際には昭和30年、特に昭和50年代に入ってから日本の健康支援サービスは始まり、ある程度整ったところで起きたのが阪神・淡路大震災です。さらに、それを災害に向けてある程度整えた中で起きたのが東日本大震災です。ほぼフルスペックがそろっていましたが、阪神・淡路大震災を前提に考えてきた公衆衛生活動では通用しないという当たり前の現実に直面し、その点を考慮した公衆衛生活動がこの10年で培われてきました。

日本と欧米の違い

日本の公衆衛生に携わる人間は9割以上がイギリスやアメリカの公衆衛生をベースに勉強ないし研究していますが、実は公衆衛生は日本にも奈良時代から存在しており、欧米より先んじていた側面があります。公衆衛生活動では人に直接支援したり人の実態を把握することが不可欠なので、国家的な制度だけでは片手落ちで、基本的には自治体の制度であるというのが最大の特徴です。

一方、アメリカやイギリスにおける公衆衛生学の定義は「The science and art」から始まります。単なるサイエンスではなくアートであり、このアートというのは芸術というよりも、実務的に熟練した専門職なり経験に基づいた対策ということです。そして、アメリカではコミュニティ、イギリス社会ではソサエティという言葉を使い、社会のあらゆる資源を、総力を挙げて動員し、人の健康・安全を増進させるというのが共通した定義となっています。そのように考えると、全ての分野の人々の力や学問を結集させなければならず、さまざまな木の根っこを束ねない限り公衆衛生活動は成り立ちません。日本の公衆衛生の場合は、西洋の根っこと日本社会固有の根っこをどう束ねるか、単なる欧米との比較では分かりにくい構造になっています。

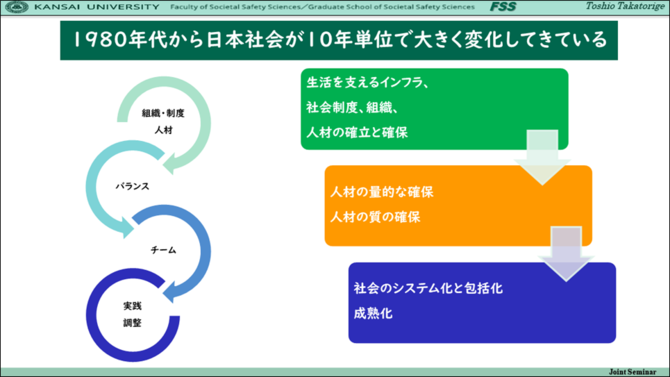

さて、日本の公衆衛生活動は、阪神・淡路大震災からスタートしたわけですが、公衆衛生制度が機能するためにはパーツをそろえる必要があります。図表2の右のフロー図にあるように、生活を支えるインフラ、社会制度、組織、人材をまず整えることが1980年代までの日本の課題でした。それらが量的に確保された後、質を高めるフェーズに入ったときに起きたのが阪神・淡路大震災であり、システム化、包括化、成熟化が求められたのが東日本大震災であると言えます。

- keyword

- 公衆衛生

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その2)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その1)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方