2021/10/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

降水の効果

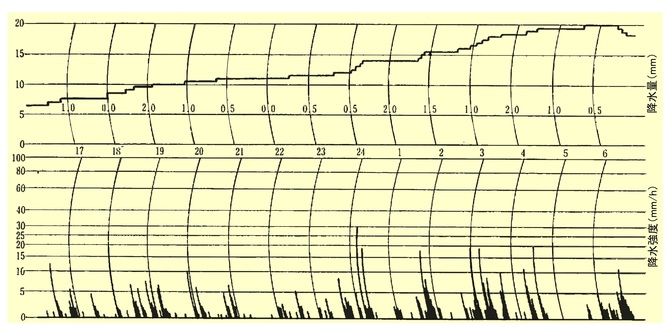

酒田大火は、降水が断続する中で発生した。図6は酒田測候所(当時)における降水の記録である。延焼期間(29日17時40分~30日05時)中の総降水量は12ミリメートルである。降水強度が30ミリメートル/時に達することもあり、瞬間的には激しく降ったが、変動が大きく、強い降水が長時間続くことはなかった。

この降水態様は、典型的な「しぐれ」である。シベリア大陸から流れ出す寒気が暖かい日本海の上を渡るときに、海面から水蒸気と熱の供給を受けて対流が生じ、降水が発生する。これが「しぐれ」と呼ばれる現象で、強弱の変化の激しいしゅう雨性降水である。

秋は大陸で寒気が徐々に涵養されていく。その寒気が日本列島に流れ出す引き金となるのが日本海で発達する低気圧であり、寒気の先端部の寒冷前線付近や、上空寒気核の直下では対流雲が特に発達し、強い降水や激しい突風を伴う。酒田大火時の気象は、まさにこの状態であった。出火時に西または西南西であった風向が、その後西北西に変わったのは、上空寒気核の通過のタイミングに相当する。

約半日で12ミリメートルの降水といえば、大雨ではないが、決して小雨ではなく、雨らしい雨である。この降水量は、被災地全体では2700トンの水量になる。それほどの水を消防車で放水したことにも匹敵する降水であったが、結果的に見れば、延焼速度の増大を多少抑制した可能性はあるが、大勢にはほとんど影響しなかった。

おわりに

結局、酒田大火では、降水が終始降り注いではいたが、それが火勢を抑制する効果は限定的で、日本海から吹きつける強風が火勢を拡大させ、延焼を促進させる力の方がはるかに大きかったと言える。

火災を拡大させる要因という観点で気象を見ると、風の影響はきわめて重大である。強風時に火災を起こしてはならない。あるいは、何としてでも初期消火で消し止めなければならない。強風時の火災は、初期消火に失敗すると、制御不能に陥り、拡大する。それは、相当の降水があっても同じである。

酒田大火から40年後、2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災は、都市大火が決して過去のものでないことを知らしめた。この時は、発達中の温帯低気圧が日本海にあり、典型的なフェーン型強風の気象条件下で発生した。建物の焼損面積が3万3000平方メートルに達せず、総務省消防庁の定義する大火にならなかったのは、火災の発生地点が海に近く、海岸に達したところで延焼が止まったからに過ぎない。

火災を甘く見てはならない。また、強風を甘く見てはならない。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方