放牧牛が遭遇した低温――5月の気象災害――

61頭の命を奪った気象メカニズム

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/05/23

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

1981(昭和56)年の5月下旬、北海道宗谷地方の広大な牧場では、牛の放牧飼育のシーズンがすでに始まっていた。28日朝、気圧の谷の接近に伴い雨が降り始めたが、降り方は特に強くはなく、弱い東寄りの風が吹き、気温は摂氏5~7度であった。28日午後から気温が下がり始め、翌29日の朝以降も下がり続け、昼前からは降水に雪が混じり始めた。しかも、風速が加わり、降水強度がやや増し、止み間のない連続降水に変わってきた。29日の夕方から夜にかけては、気温が摂氏1度以下となり、湿った雪が盛んに吹きつけた。こうして、放牧されていた牛たちは、降水や風をさえぎるもののない牧草地で、29日から30日にかけて、長時間、みぞれや湿った雪が吹きつける過酷な環境に置かれた。

このときの低温と風雪により、10カ所の主要な牧場で放牧されていた牛約3000頭のうち51頭が死亡し、10頭が衰弱のため廃用(飼育をやめること)となり、123頭が治療を受けた。死廃牛の所見として、体温低下に伴う食欲廃絶、起立不能、神経麻痺、心筋衰弱、腸管出血、血圧下降などが報告された。今回は、この惨状をもたらした気象条件について考察する。

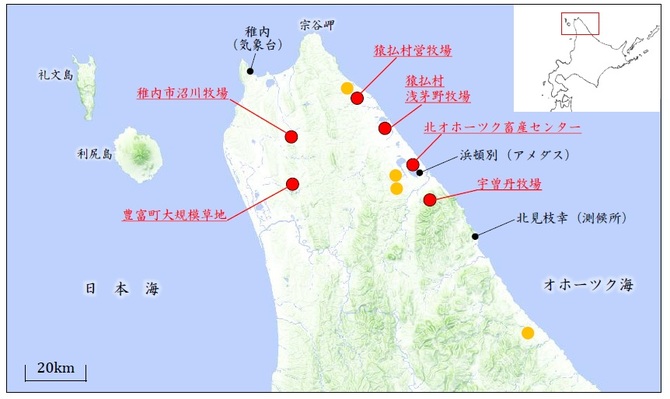

図1に、宗谷地方の地形図を示す。宗谷地方は北海道北部に位置し、利尻島を除けば高い山岳はなく、標高の低い丘陵が広がる。図1には、1981年5月29~30日に放牧牛に被害のあった牧場の位置をも記入した。黒で縁どった赤丸記号は公共牧場で、暖候期の半年間、農家から牛を預かって飼育する。橙色の丸印は被害のあった個人牧場である。宗谷地方の中でも、特にオホーツク海側の海岸近くの牧場で被害が多発した。

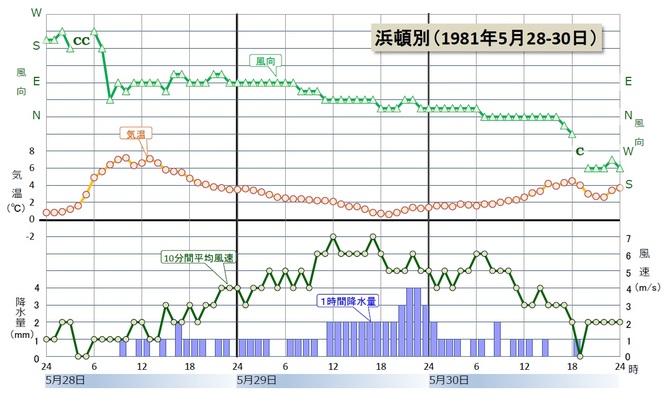

図2に、被害頭数の最も多かった浜頓別(はまとんべつ)町における気象経過を示す。浜頓別町(アメダス観測所)の位置は図1に記入した。本事例に伴い、浜頓別で降水量が出始めたのは5月28日10時である。1981年当時、アメダスの雨量観測は1ミリメートル単位(現在は0.5ミリメートル単位)であった。降水強度が弱い場合、降り始めの時刻をアメダスのデータから正確に特定するのは難しいが、アメダス浜頓別観測所の南東約28キロメートルに位置する北見枝幸(きたみえさし、当時は測候所があった)では28日朝7時前に雨が降り出し、また西北西約62キロメートルに位置する稚内(わっかない、地方気象台)でも7時過ぎには降り始めていることから、浜頓別でも28日朝7時前後から弱い雨が降り始めたと考えられる。その時点で、浜頓別の風はごく弱く、気温は摂氏6度くらいであった。

その後、浜頓別では、1時間に1ミリメートル程度の降水量が断続的に観測されたが、実際には1時間に1ミリメートルに満たない弱い降水が連続していたのかもしれない。風向はほぼ東で定着し、風速が少しずつ増した。気温は徐々に下がり、日付が29日に変わる頃には摂氏4度以下になっていた。その後も気温は下がり続け、29日の明け方には摂氏3度を下まわり、午後には2度以下となった。摂氏2度といえば、降水に雪が混じり始める気温である。しかも、降水強度がやや増して1時間に2ミリメートル程度となった。風向は東から北東に変化し、やや強まった風とともにみぞれが容赦なく吹きつける状況になった。浜頓別では最大風速(10分間平均)が10メートル/秒に達していないが、宗谷岬や猿払(さるふつ)村では19メートル/秒、稚内では18.3メートル/秒に達し、大荒れの状況となった。

浜頓別では、29日夕方以降は気温が摂氏1度以下になり、北北東の風とともに、湿った雪が吹きつけるように降った。30日に入り、気温は緩やかに上昇し始めたが、北寄りの風とともに雪やみぞれが吹きつける状況は30日朝まで続いた。3日間(28~30日)の総降水量は65ミリメートルに達した。

このとき、宗谷地方の内陸部では、積雪が10~20センチメートルに達した。5月下旬の積雪は珍しい。稚内では、雪は積もらなかったが、29日に観測された降雪は同地点における終雪(しゅうせつ:シーズンの最後に降る雪)の最晩記録となった。また、旭川では30日に降雪が観測され、やはり終雪の最晩記録となった。ちなみに、わが国における最も遅い降雪は、1941(昭和16)年6月8日に網走で観測されている。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方