寄り回り波――2月の気象災害――

風が強くないのに、遠くから突然伝わってくる

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/02/20

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2008(平成20)年2月23日、富山県入善(にゅうぜん)町では季節風が強まり、夕刻には海岸にある風力発電施設で20.3メートル/秒の最大風速が観測された。その後、風速はやや減衰したが、海岸に押し寄せる波は逆に高まりを見せ、24日未明の2時には海水が集落内に侵入し始めた。この時、入善町の海岸にある国土交通省田中観測所で観測された波高は4.6メートルである。その2時間後、明け方4時には、田中観測所の波高は7.5メートルに達し、海岸には大波が打ち寄せていた。6時半には、海岸をパトロール中の車両が、堤防を越えた海水につかって走行不能となってしまった。8時には、田中観測所における最大波高が9.5メートルに達した。9時50分には、入善町の災害対策本部に、鋼製護岸ゲートの扉が破損したとの通報が入った。それは、海水が一気に集落内に侵入してくることを意味していた。こうして、入善町では、このまれに見る高波により、死者1名、負傷者15名、建物損壊・浸水355棟などの被害があった。

そのほか、この時の高波により、富山県射水(いみず)市でも1名の死者があり、建物被害は富山湾岸の黒部市、高岡市、朝日町にも及び、また港湾施設、水産施設や漁船への被害も大きかった。富山湾で特に大きくなるこの波は「寄り回り波」と呼ばれ、過去に被害の記録がたくさんあるが、2008年2月の事例は顕著であった。今回は、この高波について調べてみる。

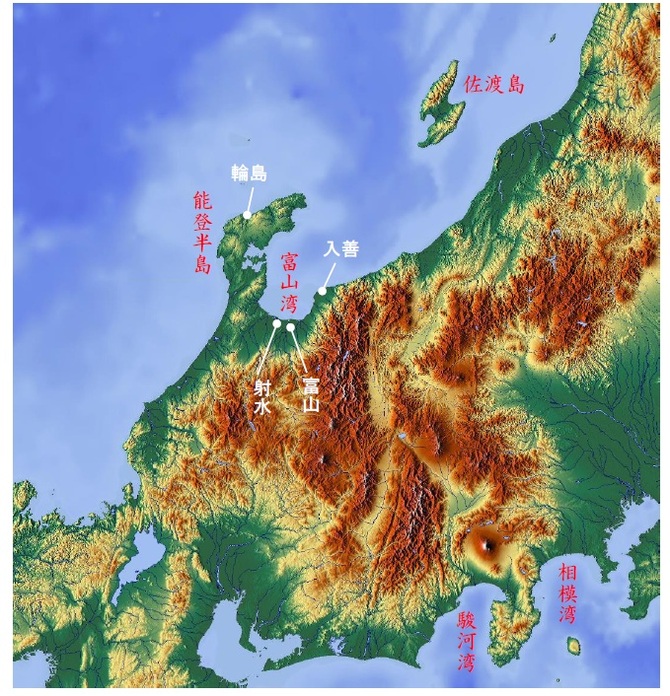

富山湾は、富山県の北に位置する風光明媚な湾である。旧名は「有磯海」(ありそうみ)であり、大伴家持の万葉集歌「かからむと かねて知りせば 越の海の 荒磯の波も 見せましものを」に由来すると言われる。つまり、「有磯」は「荒磯」からきており「荒波の打ち寄せる海辺」という意味である。図1に地形図を示す。

冬の富山湾と言えば、季節風が吹きすさび、高波が打ち寄せるさまを思い浮かべるかもしれない。富山湾の旧名「有磯海」が「荒磯海」から来ていると聞かされれば、そのイメージがいっそう強まりそうだ。しかし、図1を見て分かるように、富山湾は能登半島に抱かれるような格好になっていて、冬季の北西季節風は能登半島にさえぎられる。波浪に関しても、能登半島が富山湾の防波堤となるため、能登半島の北西岸や新潟県の沿岸に比べれば、富山湾内は穏やかな方である。

だが、富山湾にも弱点はある。図1によれば、富山湾は、真北よりも少し東寄りの、北北東の方向に開いている。もう少し東分が増して北東方向からの波であれば、佐渡島(さどがしま)がある程度防いでくれる。しかし、もし北北東の方角から大波が襲ってくることがあれば、もはや富山湾を守ってくれるものはない。富山湾は、北北東の方向から襲ってくる波浪に対して無防備であると言える。この弱点を突いて来襲する大波こそ、「寄り回り波」にほかならない。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方