連載

-

江戸後期の思想家たちと蘭方医・関寛斎

江戸後期の知識人たちが、当時の「内憂外患」の危機意識をどう表現したのか、科学に対する思想がどう芽生えたのか。「外患」で最初の衝撃は文化5年(1808)のフェートン号事件であった。オランダと交戦中だったイギリスの軍艦が突如、長崎湾に侵入して出島のオランダ館を襲った。これに対して幕府は対処するすべがなかった。200年来の鎖国政策が外からの強い力によって激しく揺り動かされた。

2018/05/21

-

東日本大震災から7年~地元建設業者の奮闘、遠野市の被災地後方支援~

2011年の東日本大震災から7年を迎えた。大惨事を目の前にして、被災者の救出・支援をはじめ被災地の復旧・復興に、「生き地獄」の最前線に立って奮闘したのが地元建設業界である。彼らの危険を顧みない現場での作業ぶりは、地元自治体や自衛隊・警察・消防などの動きの陰に隠れがちであった。メディアに取り上げられたことも決して多くはなかった。だが、彼らの闘いがなければ今日の被災地の復旧・復興の姿はありえない。7年間、壊滅的被害を受けた現場で闘った地元建設業者の「生の声」をあらためて紹介したい。「あの時」を忘れないためである。また岩手県遠野市長・本田敏秋氏の「講演」は災害時の後方支援の在り方に多大な示唆を与えている。発言の一部を紹介し、関係機関などの再考を促したい。

2018/05/14

-

第13回:BCM業務の引継ぎはマイナーな問題だけど…(適用事例7)

人事異動は会社の宿命です。せっかく今の業務に慣れ親しんできたなあと思った矢先、「〇〇さん、あなた△△部門への異動が決まりました。まあがんばってください」と上司に言われる。こんな時、もしあなたがいまの業務や人間関係に満足していないなら新しい希望が見えてきたように思うかもしれませんが、多くの場合、異動を不安材料ととらえるでしょう。身に付けた知識も経験も、仲間も変わってしまうのですから。

2018/05/10

-

第2回 生コンクリート製造業(上)~災害復旧に大きな役割を果たす生コン。BCPの課題は?~

中小企業のBCP(事業継続計画)見直しを探る本連載。第2回目は生コンクリート製造業を取り上げる。 コンクリートというと、一般的には、茶色い大きな袋に入っている砂のようなもので、水と混ぜると硬くなるものというイメージを持っている人がいるかもしれない。正確には、これはセメントである。このセメントに砂利、水、混和材料などを混ぜたものが生コンクリートである。生コンクリートは混ぜた瞬間から化学反応を起こし、徐々に固さを増していく。

2018/05/09

-

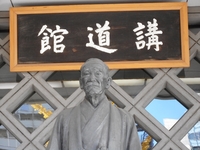

日本オリンピックの父・講道館創設者、嘉納治五郎~その大いなる精神と実践~

2020年東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控えて、「日本オリンピックの父」であり講道館創設者として名高い嘉納治五郎(1860~1938)の高邁な精神と実践をあらためて考えてみたい。

2018/05/07

-

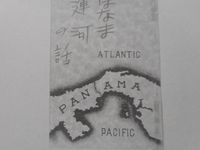

<没後55年記念特集>青山士のパナマ運河開削時代~青春の情熱、唯一の日本人土木技術者~最終回

明治37年(1904)6月7日、熱帯の夕日が燃えるパナマ大西洋側の港コロンに測量隊を乗せたユカタン号が接岸した。大勢の隊員中、日本人は背丈の低い青山だけである。晩年になって、青山は当時を振り返って言う。

2018/05/01

-

<没後55年記念特集>青山士のパナマ運河開削時代~青春の情熱、唯一の日本人土木技術者~その2

パナマ情勢は青山がシアトル滞在中の明治36年(1903)11月5日に急変し、パナマがコロンビアから分離独立を宣言する。翌6日、アメリカ政府はパナマ独立を承認する。アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトは、海軍力の増強とにらみあわせて、アメリカによるパナマ地峡での運河開削に強硬であった。大統領ルーズベルトの手法は帝国主義国家に突入するアメリカの「棍棒(こんぼう)外交」である。同月18日アメリカ・パナマ両国政府は、26条からなる運河条約(ジョン・ヘイ=ビュノオ・ヴァリア条約)に調印する。この条約は「パナマ人が調印していない条約」と呼ばれた。これによって、「パナマは、幅10マイル(約16km)の陸地及び水面下の土地の使用及び管理をアメリカに対して永久に譲与する」ことになるのである。1000万ドルの一時金、25万ドルの年金と引き換えに、アメリカはパナマ運河地帯の永久租借権を得ることになった。

2018/04/23

-

第12回:防災教育ならぬ「BCP教育」なんてあるの!?(適用事例6)

総務のM君は防災担当です。BCP事務局という役割名も与えられており、BCP文書に何か書き換えの必要が生じたら、オリジナルのファイルを開いて訂正し、災害対策本部メンバーに配布するといったことも手掛けています。これらの業務を引き継いで足掛け2年目、覚えることは山ほどあります。

2018/04/19

-

<没後55年記念特集>青山士のパナマ運河開削時代~青春の情熱、唯一の日本人土木技術者~その1

「『その頃から、私の気がだんだん変になってきたんですよ』と、先輩(注:青山士〈あおやま・あきら〉)はなつかしげに笑いながらパナマ時代を回顧された。その精神の底には、なんとか全人類のための工事に参加しようという烈しい志が、大学生時代の青山さんの心につねに秘められていたのであろう。全人類の立場で仕事を選び、それを実行しようとする意志、このような人生観を培うことが出来たのは、青山さんが高校・大学時代、毎日曜日に通われた内村鑑三の影響がおそらく至大であろうと思われる(青山は生涯内村の唱えた無教会クリスチャンであった)」

2018/04/16

-

佐倉藩・二大噺~<義民>佐倉惣五郎と幕末の老中・堀田正睦~

私は柏市に移り住んで以降、千葉県が生んだ古今の歴史上の人物に関心を持ち、その生き様を確認する旅を続けている。<義民>佐倉惣五郎はその中の一人であった。成田市、佐倉市などのゆかりの地を訪ね文献にもあたってきた。藩主堀田氏(佐倉藩)の圧政に抗議し将軍に直訴して妻子もろとも処刑にされ怨霊となった惣五郎。正義・人道のために一身をささげる<義民>の姿が歌舞伎・講談・浪曲の一大ヒットとなり民衆のヒーローとなった惣五郎。だが史実となると、確認できる文献は少なく、存在否定説も含めて諸説紛々としているのだ。将軍への直訴や処刑後怨霊になったとの説話は、実は惣五郎の死後ほぼ2世紀も経った江戸後期に創作されたものなのである。そこで『佐倉惣五郎』(児玉幸多)や「歌舞伎 東山桜荘子」(高橋敏氏ら鼎談)などを参考にして<義民>の実像と虚像に迫ってみたい。

2018/04/09

-

第11回:BCPを"賞味期限切れ"にしないために(適用事例5)

「 ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ うたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」。平安末期から鎌倉時代にかけて生きた歌人で随筆家の鴨長明さんは、有名な「方丈記」の出だしでこのように書いています。

2018/04/05

-

私の愛する2人の詩人~早世のきらめく才能・八木重吉と愛と風刺精神・茨木のり子

「詩人八木重吉の詩は不朽である。このきよい、心のしたたりのやうな詩はいかなる世代の中にあっても死なない。詩の技法がいかやうに変化する時が来ても生きて読む人の心をうつに違ひない…。」(高村光太郎「定本 八木重吉詩集・序」)

2018/04/02

-

関東大震災~死者約10万人、朝鮮人虐殺、復興事業の成果、疑獄~

大正12年(1923)9月1日、関東地方は前夜来の風雨も次第に収まり、朝にはところどころでにわか雨が降る程度になっていた。午前中には、夏の日差しが雲間からさし始めた所もあった。9月1日は、八朔(はっさく、旧暦8月1日)にあたり、その年の新穀を納める節句で、各地の神社で祭礼が催され、農家では御赤飯などの御馳走を用意して、節句を祝う習わしがあった。子どもたちはお祭りや御馳走を楽しみに、始業式もそこそこに家路を急ぎ、教師たちもニ学期の準備があるものの、この日は土曜日で子どもたちが帰った学校でも、くつろいだ雰囲気があったに違いない。そんな日の正午前、皆が昼食の膳に着こうとしていた時、午前11時58分32秒、神奈川県西部から相模湾さらには千葉県の房総半島の先端部にかけての地下で断層が異常に動き始めた。<生き地獄>の予兆である。

2018/03/26

-

第10回:キーマンがいなかったらお手上げです!!(適用事例4)

総務課長を務めるAさんの会社では先ごろBCP(事業継続計画)を完成させたばかりです。基本的な要件はある程度幅広くカバーしました。緊急対応(初動対応)で最も大切な「避難計画」や「安否確認手順」「備蓄」「帰宅困難者対応」、そして火災対策や地震対策も、社内的には概ね合格点と言えるものでした。

2018/03/22

-

豪雨対策・最前線~国土交通省、中小河川治水対策に本腰~

近年、豪雨に襲われると、必ずと言っていいほど中小河川が氾濫・決壊する。災害列島・日本は、今や大河川はもとよりだが、中小河川や渓流の治水対策(河川整備)に本腰を入れる時期を迎えている。中小河川は都道府県の管理の場合が大半であり、治水対策が国よりも遅れがちであった。

2018/03/19

-

<医師は自己を捨てて人を救うべし>蘭医・緒方洪庵とその精神

江戸後期・蘭学者の代表格の一人、蘭医・緒方洪庵(1810~63)を私は尊崇する。彼は大坂の適塾で後世に名を残す多くの人材を育成した。大村益次郎、橋本左内、大鳥圭介、佐野常民、長与専斎、福沢諭吉、高松凌雲…。

2018/03/12

-

第9回:調達困難のリスクをどう回避するか?(適用事例3)

こんな経験はありませんか? ある日、急ぎの重要書類を印刷しようとしたら、トナー切れのメッセージが出て印刷できなくなってしまった。あいにく今日は金曜日だから、今日トナーを注文しても届くのは月曜日以降だ。どうしよう…!

2018/03/08

-

戊辰戦争~旧幕府軍の「敗北の構造」~

慶応4年(1868)幕末の鳥羽伏見の戦いから明治2年(1869年)の明治維新までの1年半の間、日本列島を二分して戦われた戊辰戦争の大団円(クライマックス)は箱館戦争である。新政府軍(西軍)の攻撃にあえなく投降し「北海道独立」の夢が絶たれた旧幕府軍(東軍)の「敗北の構図」を見てみよう。

2018/03/05

-

江戸後期の<江戸川事件>~それは「桜田門外の変」の導火線になった~

私は、幕末関宿(せきやど)藩重臣で治水家の船橋随庵(ずいあん)の生涯に強く惹かれ、関連史料を調べたうえで、評伝を刊行した。同時に地元・千葉県野田市などの要請に応じて、水害に苦しむ民衆のために尽力した随庵の生きざまを「炎燃え尽きるまで」と題してドラマ化し2度にわたって上演した。10年ほど前のことで、会場は連日満員であった

2018/02/26

-

第8回:訓練がうまくいかない!をどうするか?(適用事例2)

以前、米国フロリダで行われた危機管理研修に参加した時のことです。先生が「みなさんの組織でいま問題となっていることは何でしょうか。隣同士で話し合ってみてください」と参加者に呼びかけました。“いま問題となっていること”とは、危機管理体制のことです。BCM(事業継続管理体制)と読みかえても左程間違いではないでしょう。

2018/02/22

-

ダム群の特別防災操作が流域住民を守った~昨年の超大型台風21号と水資源機構の素早い対応~

2017年10月20日、北上中の台風21号は、2015年の台風第23号以来となる強風域が半径800km以上の「超大型」台風となった。さらに、21日午前7時時点で、中心付近の最大風速が44 m/s以上の「非常に強い勢力」の台風に成長した。その後21号は、近畿地方や東海地方を暴風域に巻き込みながら速度を上げて東海沖を進んだ。気象庁は厳重な警戒を呼びかけた。

2018/02/19

-

第1回 設備工事業の場合 ~元請け、協力企業の両面から考える~

行政が公開する事業継続計画(BCP)のひな形は、建設業、製造業、小売業、福祉施設といった業種別で作られていることが多い。しかし、この分類は、事業継続に向けた方針を整理するためには、大きすぎるとの指摘をよく聞く。 例えば建設業の場合、建設業法では、建設業を28業種に分類して、それぞれに事業許可を取得する仕組みとなっている。また、日本標準産業分類では、建設業を50以上の細分類に区分している。総合建設業で有効だった事業継続に向けた方針でも、個別の業種によっては意味が乏しいことは珍しくない。

2018/02/19

-

徳川8代将軍吉宗~享保改革の手腕:大胆な財政再建と人材登用~

江戸幕府<中興の祖>とされる8代将軍吉宗(1684~1751)の治世は、享保改革という一大改革期であった。江戸幕府3大改革の一つであるこの改革は、行き詰った財政事情の打開策を模索するものであった。倹約の奨励、武芸の振興、年貢の増強、定免制の実施、株仲間の承認、町人による新田開発の奨励、足高制・公事方御定書の制定、目安箱の設置、養生所の設立、医学洋学の奨励、人材の登用(今日の<おともだち政治・政権>とは正反対である)。紀州藩主にすらなれないと思われた男が55万石の藩主になり、あげくに将軍にまで上り詰めた。吉宗の享保改革は旧弊を打破する高邁で現実的な政策として評価が高い。以下「日本の時代史16」(吉川弘文館)などを参考にし、一部引用する。

2018/02/13

-

第7回:捨てるか生かすか、それが問題だ(適用事例1)

Tさんの会社では、2011年の東日本大震災以降、万が一に備えて非常用食料を備蓄するようになりました。顧客や取引先からは防災意識の高い企業として一目置かれているのですが、フタを開けてみればなかなか苦労することが多いのです。

2018/02/08

-

江戸期最悪の水害<寛保洪水>と一冊の名著

江戸中期の1742年(寛保2年)夏、日本列島中央部、中でも関東甲信越地方は大型台風に直撃され未曽有の災禍に見舞われた。とりわけ旧暦7~8月にかけて襲った数度の大水害(大洪水と高潮)で江戸下町は水没したのである。徳川幕府「中興の祖」とされる第8代将軍吉宗の治世下に襲った江戸期最悪の洪水の経過と災禍を検証する。

2018/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)