連載

-

防災活動をドローンでより安全に

ヘリコプターほど大がかりでなく、地割れなどで足を運べないところでも空撮できることから災害時の活用が進むドローン。最近は労働の現場での危険な作業の代替といった需要も出ている。2015年10月設立のブイキューブロボティクスではドローンが地方自治体の訓練にも活用され、存在感を広げている。同社の出村太晋(でむら たいしん)社長に話を聞いた。

2018/01/31

-

土砂災害・研究最前線~国総研・土砂災害研究部を訪ねて、その3~

茨城県つくば市に広がる筑波研究学園都市の中核的研究機関である国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、国総研)の土砂災害研究部を訪ねた。前々回、前回に続いて、土砂災害研究部の特筆すべき独自の研究成果を紹介する。第3弾である。

2018/01/29

-

第6回:Planの目標設定はスマートに決めよう

目標に向かってあれこれ一生懸命やってみたが、結果は意外と実り少ないものだった…。こんな経験はありませんか? 仕事でも学業でも、ばくぜんと目標を決めただけではすんなりとゴールにたどり着けないことも少なくありません。

2018/01/25

-

土砂災害・研究最前線~国総研・土砂災害研究部を訪ねて、その2~

茨城県つくば市に広がる筑波研究学園都市の中核的研究機関である国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、国総研)の土砂災害研究部を訪ねた。前回に続いて、土砂災害研究部の特筆すべき独自の研究成果を紹介する。第2弾である。

2018/01/22

-

土砂災害・研究最前線~国総研・土砂災害研究部を訪ねて、その1~

茨城県つくば市に広がる筑波研究学園都市の中核的研究機関である国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、国総研)の土砂災害研究部を訪ねた。近年、深刻な被害をもたらしている土石流災害の実情と調査・研究の最前線を知るためである。

2018/01/15

-

第5回:<Why?>を繰り返すと根本原因が見えてくる

前回は、日常業務のなかからPDCAが適用されているいくつかのテーマをご紹介し、事業継続管理の中にもこうした日常業務と同じようなテーマが眠っているはずだから、それを意識してください、といったことを述べてまいりました。 さて、今回から実践編に入ります。日常業務と同じレベルの事業継続管理のテーマとはいかなるものなのか。どのようにしてPDCAを回すのか。それをストレートに語りたいところですが、実はその前にもう一つ決着をつけておかなければならないポイントがあります。これをクリアしないことには先へは進めません。なかなか核心部に迫ろうとしない著者にややヘキエキぎみの皆さん、もう少しご辛抱ください。

2018/01/11

-

幕末遣米使節随員・玉虫左太夫~近代への大いなる目覚めと挫折~

激動の幕末に太平洋を渡った遣米使節団(77人)のうち、私は使節団正使・新見豊前守正興(にいみぶぜんのかみまさおき)の従者(随員)である仙台藩士・玉虫左太夫(たまむしさだゆう)に注目する。彼の克明な「航米日録」(航海日誌)に強くひかれるからである。

2018/01/09

-

真理と美を愛する精神~民芸運動の父・柳宗悦~

戦前、手賀沼周辺(今日の千葉県我孫子市)の閑静な高台に著名な作家、芸術家、学者らが居を構えていていた。「手賀沼文化人」である。大正期、東京から常磐線で1時間足らずの田園地帯に自然豊かな湖畔が残されているとあって、東京の作家、画家、知識人らが「都会の喧騒から離れた思索の地」として目をつけた。彼ら「手賀沼文化人」を思いつくまま挙げてみると、民芸運動の指導者・柳宗悦(やなぎ・むねよし)と夫人の声楽家・兼子、柳の伯父にあたる東京高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)校長・柔道家・嘉納治五郎、「白樺派」を代表する作家の志賀直哉、武者小路実篤、中勘助、滝井孝作、イギリス人陶芸家バーナード・リーチ、「朝日新聞」記者・文明評論家杉村楚人冠など、日本の代表的作家や思想家、芸術家たちがそろっている。

2018/01/05

-

江戸川~開削秘話、俳人一茶、それに洪水~

千葉県と埼玉県の県境を流れ下る江戸川が、自然河川ではなく江戸時代初期に人力によって開削された「人工河川」であることは河川研究者や土木史研究者の常識である。だが開削のいわれや普請(工事)の経緯を記した巻物で春日部市(旧庄和町)指定文化財「小流寺(しょうりゅうじ)縁起」の存在は意外に知られていない。

2017/12/25

-

第4回:PDCAを適用できるシーンは枚挙にイトマがありません

■災害危機管理におけるPDCAの目的とは 前回は、「PDCAは何が何でもグルグル回さなければならないから重荷だ」という脅迫観念にとらわれている方に、実はそうでもないことを事例でご紹介しました。PDCAにも目標(=ゴール)があるわけで、その意味ではむやみに回し続ける必然性はないのです。

2017/12/21

-

近代土木建築と美術作品~土木県令・三島通庸と偉才洋画家・高橋由一~

明治政府の高級官僚・三島通庸(みちつね、1835~1888)の墓は、東京・港区南青山の青山霊園・区画1種イ9-12にある。格式を感じさせる石の鳥居の奥に、見上げるような灰白色の墓碑がある。表面には深く「正三位勲二等子爵三島通庸墓」と彫り込まれており、4段もの直方体の大きな滑らかな礎石の上に立っている。地上から5mはあろうか。天を衝くような威圧的で石塔を思わせるような墓碑であり、周囲の墓石群から突出している。通庸の墓の右側には「子爵夫人三島和歌子墓」(墓碑銘)がつつましく立っており、さらにその右には通庸の長男「正三位勲一等子爵三島弥太郎之墓」(同上)が父通庸に負けじとばかりに背筋を伸ばすように立っている。弥太郎は若くしてアメリカに渡り大学教育を受けた。後年横浜正金銀行頭取や日本銀行総裁などエリートの道を歩んだ。

2017/12/18

-

知識の<ワンダーランド>~国土地理院は楽しい~

国土地理院は、筑波研究学園都市(茨城県つくば市)の中核をなす調査・研究機関の一つである一方で、年間を通じて多彩な企画展などを開催している。見学者が絶えないのである。同院を訪ねると必ずといっていいほど新たな発見や驚きがある。

2017/12/11

-

第3回:身近な事例でウォーミングアップしてみよう

身近な事例で、PDCAを考えてみましょう(画像:Photo AC)災害・危機管理といったお堅い話は抜きにして…PDCAについていろいろ調べて分かったこと。

2017/12/07

-

身の周りを水害から守るには

2016年夏、命拾いをした経験を語りたい。平日の昼前のことであった。雨が降る中、妻を最寄りの駅まで車(マイカー)で送った。帰り道、雨脚がたたきつけるような激しさになった。自宅まで約20分。車のワイパーを最大限動かしても、前方が滝のように流れ落ちる雨水にさえぎられて見えにくくなった。車の屋根をたたく音も一段と激しくなる。これぞ10年に1度の豪雨だな、と不安にさいなまれながら、車のスピードを落として走り続ける。

2017/12/04

-

カスリーン台風から70年~北上川流域総合開発の要、5大ダムと一関遊水地~

今年(2017)9月9日、岩手県一関市で開催された「水防災フォーラム・一関」に招かれて、「カスリン・アイオン台風、70年に思う」と題して基調講演を行った。(カスリン台風は通常「カスリーン台風」と表記される。本稿では東北地方の慣例に従って以下「カスリン」と表記する)。

2017/11/27

-

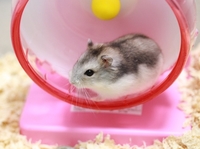

第2回:PDCAはハムスターの回し車か?

PDCAをダメにする2つの誤解 前回は、BCP策定後の管理段階では、どうもうまくPDCAが回っていないらしいと述べました。そしてそれは、防災・減災対策の維持管理がおろそかに、社員の危機管理意識が希薄に、そして事業継続にまつわるさまざまな問題や課題が未解決のままになっているということであり、会社にとってゆゆしき問題なのだと力説しました。

2017/11/24

-

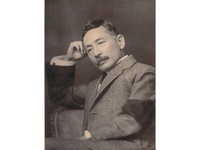

文豪漱石の博士号辞退と反権威主義

明治期以降の日本の作家のうち、一人挙げよと言われれば、私は躊躇することなく夏目漱石(1867~1916)を挙げる。私の敬愛する文豪漱石の小気味よい「反権力主義」「反権威主義」について考えたいと思う。

2017/11/20

-

戦前・戦後の2人の知性派都市計画家~その苦悩と実践~

工学博士・直木倫太郎著「技術生活より」(東京堂)は、土木学会が選定した「戦前土木名著100著」の中でも異色の書である。奥付によると同書は大正7年(1918)3月3日発行とあり、約100年前の刊行である。この「激烈」な「名著」は、土木技師としての日ごろの鬱々(うつうつ)たる苦悩や怒りを歯に衣を着せずにぶちまけた私憤の思索集である。なぜ技術専門書とはおよそ内容を異にする「異端の書」が戦前の名著100著に選定されたのだろうか。同書の背後に一貫して流れる氏の祈りのような技術者倫理を感じとらなければならないが、まずは著者直木倫太郎(1876~1943)の人生を略記する。

2017/11/13

-

江戸後期の農村改革先駆者、二宮尊徳と大原幽学~その栄光と苦悩~

私は<土の思想家・実践家>尊徳の70年間の人生と経験主義的思想に強く打たれるものがあり、「尊徳全集」や関連図書・論文などを読破し続け、同時にゆかりの地を訪ね歩いた。「尊徳の本がないのではない。ありすぎる位なのだが、その道に入らないと、読む気になれない本が多い」。作家・武者小路実篤は著書「二宮尊徳」の中で指摘する。確かに江戸後期の農政家・二宮尊徳(金次郎、1787 ~1856)を論じた図書や論文は、海外のものまで含めて枚挙にいとまがない。

2017/11/06

-

第1回:カン違いか宿命か、うちの会社のPDCAが回らない!

「どうでしょう、BCPはその後、うまく回っておりますか?」私は以前BCPの策定をお手伝いしたことのある会社の総務課長さんにこう訊ねました。「うまく回っておりますか」とは、BCPの点検や改善、訓練、教育などを継続的にやっていますかという意味です。 「ええ、まあ」と総務課長。しかしそのご返事はなんとなく歯切れの悪いものでした。「訓練などはたまにやっていますけど、それ以外はどうもねえ…」。総務課長さんは電子タバコを口にしながら、少し苦い顔で話を続けます。

2017/11/02

-

不屈の言論人、石橋湛山と桐生悠々を讃える

民主主義国家の原点は言論の自由である。イギリスの詩人ジョン・ミルトンが400年も前に「アレオパジチカ」で訴えたように。戦前、政府の過酷な言論統制により、言論の自由が圧殺されようとした。その時、敢然として軍部の横暴を批判し、言論の自由を貫こうとした新聞社やジャーナリストは決して多くはない(新聞が熱狂的な国民の戦争熱をあおり発行部数を増やしたことも歴史的事実である)。

2017/10/30

-

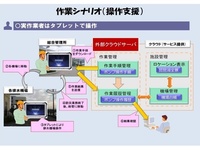

画期的!ICT活用の操作支援・不具合対応システム~水資源機構が琵琶湖で初運用~

「必要は発明の母である」の思いを新たにする最新技術開発の見事な実例を紹介する。このシステムは今年(2017)4月から運用されているが、独立行政法人・水資源機構のみならず、全国でもほとんど導入例のない先駆的ものと評価が高い。システムのひとつは、機械設備の操作支援システムである。AR(拡張現実)技術を用い、画像や音声を用いて操作手順をナビゲーションするとともに、操作の記録も同時に行うことができる。

2017/10/23

-

最終回:BCPに終わりはないのだ!

今日はヨシオにとって少し緊張気味の日です。この3日間、BCP策定会議で決まったことをひたすら文書としてまとめる作業に没頭していましたが、今日は最終ドラフトを社長と会議メンバーに披露する日だからです。これでOKが出ればBCPはバージョン1.0となります。今回は工場のBCPを完成させた副工場長も同席します。多少のライバル意識もありますが、今BCPが完成して手元にあるのは副工場からのアドバイスがあってこそ。感謝しなければなりません。

2017/10/19

-

どんな時でも、被災地に明かりをともしたい

今年の夏、とある防災関連の展示会に行くと、ひときわ大きく目立つ4.5メートルほどの街灯が目に入った。ネクサスクリエーション(愛知県豊田市)が製造・販売する「あんしんポール(災害対策用自立型街灯)」だ。天井には太陽光パネルを貼り、オリジナルのバッテリーで停電時でも3日間のLED照明の点灯が可能なほか、緊急地震速報の放送、非常用コンセント、Wifi、衛星電話、AED、防災備蓄など一時避難場所に必要なありとあらゆる機能を詰め込んだ。なぜこのような商品を開発したのか。同社代表取締役の酒井直樹氏に話を聞いた。

2017/10/18

-

将の将たる器、日本住宅公団初代総裁・加納久朗

公団総裁時代の加納久朗。英国紳士の服装を愛した(提供:高崎氏)敗戦国日本の深刻な住宅事情私が住んでいる千葉県柏市をはじめ松戸市など、近隣自治体には日本を代表するような大規模団地がそろっている。

2017/10/16

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)