連載

-

第1回:レジの前に並ぶイライラを解消するAI

「人工知能(じんこうちのう、英: artificial intelligence、AI)とは、「計算機(コンピューター)による知的な情報処理システムの設計や実現に関する研究分野」を指す」(Wikipediaより)。

2018/08/30

-

詩人の魂を求めて~俳人・加藤楸邨と詩人・萩原朔太郎の「蕪村論」~

加藤楸邨(しゅうそん、1905~93、本名・健雄)は、近現代の日本俳句界を代表する俳人のひとりである。その作風は中村草田男や石田波郷らとともに「人間探求派」と呼ばれる。私は、楸邨の自然諷詠的な表現を排除し厳格に人生を探求する作風に強く魅かれるものがあり、楸邨について以下自己流に語ってみたい。粕壁(現埼玉県春日部市)の教師時代の作品を中心とする。

2018/08/27

-

第1回 AEDは使用後の胸骨圧迫が大切!

「AEDは心臓を止めるために通電するのか」と聞きましたら、その通りと言われました。かなり強烈なショックを受けました。 AEDと心肺蘇生の間違った誤解を正します。

2018/08/21

-

講道館柔道の祖・嘉納治五郎・再説~その国際感覚と徹底した平和主義~

嘉納治五郎(1860~1938)は、講道館柔道の創始者であり、教育者(学習院教頭をはじめ、第五高等中学(現熊本大学)・第一高等学校(現東京大学)・高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)の校長を歴任した。同時に文部省高級官僚、日本初代(東洋で初の)国際オリンピック委員会(IOC)委員を務め、幻の東京オリンピックを招致。さらに大日本体育協会会長、貴族院議員、哲学者、能書家…。

2018/08/20

-

災害リスクに対抗、クラウドで事業継続

企業で導入が広がるクラウド。利便性の向上やサイバーセキュリティのほか、近年は災害時に有効なバックアップとしても注目をされている。国内約1500社のデータをバックアップする、ねこじゃらし代表取締役・川村ミサキ氏に話を聞いた。

2018/08/17

-

キリスト教指導者内村鑑三~その苦難と信仰の道~

“I for Japan,Japan for the World,The World for Christ,And All for God. ”よく知られた内村鑑三の墓碑銘である。内村は「2つのJを愛する」とも言った。Japan とJesus(日本とキリスト)である。

2018/08/13

-

近代横浜築港の<暗い>夜明け~英蘭技師の暗闘、政府間対立、防波堤崩壊~

私は横浜国立大学の非常勤講師として横浜市に出向く際、かねてから関心のあった明治初期の横浜築港の経緯を調べてみた。横浜市立図書館、横浜開港資料館などに出向き資料収集に当たった。横浜築港に関心を持った最大の理由は、近代日本「港湾の父」廣井勇(東京帝大名誉教授)が名著「日本築港史」の中で初期横浜築港のあり方を外国人お雇技師に振り回された「失敗例」として手厳しく批判していることにあった。以下、「日本築港史」や横浜市立大学教授寺谷武明氏の論文「横浜築港の黎明」などを参考にして、120年ほど前の無残な「失敗」の要因を検証してみる。

2018/08/06

-

第19回(最終回):経営方針が変わってBCMが消滅寸前!?(適用事例13)

最近になってBCM(事業継続管理)担当のMさんは、しばしば浮かない顔をするようになりました。先ごろ行われた経営会議で、思わぬ言葉が社長の口から出たからです。それは経営方針が大幅に変わるという話です。景気回復にともない、より収益性の高い製品を開発するために新事業部門を立ち上げるというのです。そして、この流れの一環として当年度中に組織全体を新体制に移行するとのこと。

2018/08/02

-

平成16年7月の新潟豪雨とその教訓

14年前の平成16年(2004)夏、新潟県のほぼ全域を襲った豪雨と大水害の被害は、多くの問題点を今日の水害対策に提起している。土木学会「報告書」が指摘するところによれば、4つの問題点が浮き彫りにされた。

2018/07/30

-

再説:幕末の幕府を支えた小栗上野介忠順

名門幕臣の小栗忠順(ただまさ、1827~1868)は、万延元年(1860)幕府遣米使節首脳として太平洋を渡り、幕府要人として初めてアメリカのブキャナン大統領に謁見して通商条約批准書を交換した。その後同国政府高官らと会談し、さらには大西洋・インド洋を経て世界周航を果たした。このことこそ、小栗に欧米文明の優位性に目を開かせ、外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行などの要職を歴任させ、危機的状況の幕府の行財政改革、軍制改革、殖産興業育成への決意を促すものとなった。この連載で1度小栗には触れているが、再度別の功績を説明したい。

2018/07/23

-

第18回:災害協定をリップサービスで終わらせないためには?(適用事例12)

中堅ビルマネジメントのA社は、同業組合の理事も務めています。ある時、地元新聞にA社の記事が取り上げられました。A社を代表とするビル管理組合が県と災害協定を締結したとの記事です。協定書を交わすA社社長と県の担当者の写真も鮮明に写っています。

2018/07/19

-

公共事業は国民の血税である~無駄遣いや談合はなくならないのか~

「官僚たちよ、気高い気骨を忘れていないか!」。近年相次ぐ安倍内閣やその周辺、さらには高級官僚による国民を愚弄するような暴挙の数々(いちいち挙げたら枚挙にいとまがない)。その腐敗した現実を知るにつれ上記のような怒りがこみ上げる。なぜ、公務員が違法な権力行使をするのか。国会で虚偽答弁を繰り返し心まで汚すのか。女性記者にセクハラ発言をしても詫びないのか。官界にはもう背筋を伸ばした「サムライ」はいないのか。権力・政界・業者からの忍び寄る黒い手を決然と断り、組織内の腐敗をいち早く断ち切る努力をすることが、選ばれた人(エリート)の与えられた使命ではないのか。内部告発の時代である。「組織と魚は頭から腐る」とは言い古されたことだ。将校・士官が下士官・兵と同レベル(または下のレベル)の倫理感では軍隊の規律は守れない。率先垂範すべき人物がこれでは戦いにはとても勝てない。

2018/07/17

-

幕末・維新の偉才・勝海舟を点描する

明治維新から150年である。幕末・維新の激動に思いをはせる時、幕府側の最重要人物の一人として幕臣・勝海舟(1823~99)の存在を無視することはとうていできない。あるいは最後の将軍・徳川慶喜よりも重要である、といえる。

2018/07/09

-

第17回:雲をつかむようなBCPの見直しよ、さらば!(適用事例11)

Sさんは社内の危機管理全般を担当しています。災害や事故などが起これば、現場の責任者と共同でインシデント調査を行い、報告書を書き、再発防止策の策定に関わります。しかし担当はSさん一人だし、Sさんの所属部署はいつも多忙な総務なので、同僚に業務を手伝ってもらうのは至難の技です。

2018/07/05

-

<戦前秘話>横浜正金銀行ロンドン支店長・加納久朗~極秘の太平洋戦争回避工作~

昭和12年(1937)7月7日に勃発した日華事変は日中戦争の導火線となった。同年12月には南京、翌13年には広東さらには武漢の占領に戦線が拡大し泥沼化した。国内では軍備充実のため挙国一致の体制が叫ばれ、国家総動員法が公布された。大蔵省(現財務省)、日銀、横浜正金銀行の財政金融3者は緊密な連携を樹立して非常事態に対処することを余儀なくされた。日英関係の亀裂は50歳の横浜正金銀行ロンドン支店長・加納久朗(ひさあきら、子爵)にも重くのしかかった(リベラリスト加納はイギリスをこよなく愛した)。

2018/07/02

-

理工系学部の教養・倫理教育と偉才・内務技師宮本武之輔

数年前のことである。ある国立高等工業専門学校(高専)の夏休み読書の推薦図書一覧を見せてもらって驚いた。そこには古典的名作(ジャンルを問わない)や科学者、工学者の伝記、評論集などがまったく紹介されていない。物理学者・文学者・寺田寅彦随筆集や詩人・宮沢賢治作品集などはもう古いのだろうか。古典文学や歴史書の名著などは理工科系の教育には無意味なのだろうか。この「新発見」を、知り合いの著名な工学者(大学名誉教授)に伝えてみた。

2018/06/25

-

第16回:つぶやきは災いのもと!(適用事例10)

X社は、海外のある国から大型プロジェクトを受注しようとコンペに参加していましたが、残念ながら失敗に終わりました。しかしこれだけならば、たまにあることなので次回またがんばろうで済むのですが、今回ばかりは社内に不穏な空気が漂い始めています。

2018/06/21

-

近代日本サッカーの父・傑出した知識人、坪井玄道~その人と思想~

今や、サッカーは国民的スポーツの王座に座った感がある。サッカーは略称または俗称で、正式名称はアソシエーションフットボールである。近代日本に初めてサッカーを紹介し、直接指導にあたり発展の端緒を開いた教育者について語りたい。日本サッカー界の先駆者、坪井玄道(げんどう、1852~1922)である。

2018/06/18

-

江戸後期の天才画家、渡辺崋山礼讃~永訣かくのごとくに候~

田原(たはら)藩(1万2000石、現・愛知県田原市)は江戸期の渥美半島唯一の小藩である。渡辺崋山(かざん、1793~1841)は、田原藩家老である以上に、江戸後期において幅広い国際的視野をもった稀有(けう)な傑出した政治思想家の一人であった。同時に日本美術史に確固たる地位を占める当代一流の画家でもあった。

2018/06/11

-

中小企業向けに低価格「海外危機対策プラン」を開発

企業向けに、海外赴任・出張する社員の安全を守るサービスを提供するアクサ・アシスタンス・ジャパン。同社がその経験を活かし、中小企業向けの低価格帯プランを開発。この4月から提供を始めた。アクサグループが前身の日本団体生命時代から80年以上に亘って培った商工会議所との信頼関係を生かし、120万社の会員事業所に対して、アクサグループの卓越したリスクマネジメントを活かすことで、「年会費1社あたり6万4800円かつ緊急避難時における企業の実費負担なし」というサービスを実現する。昨年7月から新社長を務める鈴木匠氏に開発の想いを聞いた。

2018/06/08

-

第15回:その対策、予算の都合で見合わせとします!(適用事例9)

角館カクオさんの会社は、BCPを策定してから7年が立ちます。東日本大震災が発生した2011年に社長の鶴の一声でBCP策定プロジェクトを立ち上げ、メンバー全員が明日は我が身と大地震の脅威を共有しつつ、目を血走らせてわずか3カ月で作り終えたものです。BCPが完成してからは、いわゆるBCMの運用指針にしたがって、定期的な見直しや更新などを行ってきましたし、一般的な防災レベルではありますが、教育や訓練も毎年欠かすことなく続けてきたのでした。

2018/06/07

-

戦前の傑出したジャーナリスト・杉村楚人冠とその多彩な実績

私は千葉県柏市に移住して以降、戦前の「手賀沼文化人」に注目し調査を続けた。志賀直哉、武者小路実篤、柳宗悦、バーナード・リーチら「白樺派」系の作家・文化人や講道館創始者・教育者嘉納治五郎ら知識人に魅かれたが、ジャーナリズムに生きる者として、朝日新聞記者・杉村楚人冠(そじんかん、1872~1945)の多才さ・先見性にも教えられることが多かった。楚人冠の朝日新聞入社後の足跡を追ってみよう。

2018/06/04

-

第3回 生コンクリート製造業(下)~協同組合と連携する場合~

次に、協同組合に加入している事業者における対応を検討する。 協同組合との連携により事業を展開していく場合は、協同組合の中で製造、品質保証、営業の仕組みを回復する必要があり、個社のBCPは協同組合全体のBCPの下部文書としての位置づけになる。 協同組合の場合、個社だけで考えるよりも選択肢は豊富になる。組合員企業からの応援要員の派遣、組合員企業間における設備、検査器具の貸し借り、検査室業務の代行などの選択肢が取れるからである。

2018/05/31

-

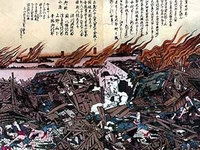

<安政の大地震展>にみる日本災害列島の今昔

昨年(2017年)、東京・文京区の東洋文庫(ミュージアム)で開催された「ナマズが暴れた!? 安政の大地震展」を興味深く拝見し、同時に古文書や史料類のみごとな同文庫の収集力に感心させられた。時宜を得た好企画であった。その際、会場で入手した「安政の大地震展 大災害の過去・現在・未来」(冊子)には教えられることが多かった。わずか28ページの同冊子ながら、古来より日本列島を襲った自然災害(主に大地震)と、それに対する支配者や庶民の叫び・恐れ・祟(たた)り・祈り・救いが浮き彫りにされている。以下、主要な文献などを紹介するが、冊子中のコメントもユニーク(時にユーモラス)であり、そのまま拝借させていただく(以下、同冊子から原文のママ引用する)。

2018/05/28

-

第14回:非常事態下で派遣スタッフをどう守る?(適用事例8)

「あれ、何かしら…?」。派遣社員の美香さんは、廊下の方でザワザワする声と小走りに駆け抜ける足音が気になりました。せっかくコーヒーとビスケットでつかの間の休息を楽しもうと思っていたのに。すると今度は室内の社員たちまでが、急にパソコン操作の手を止め、机の引き出しやロッカーから自分のバッグや上着を取り出してあわただしく部屋から出ていきます。

2018/05/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)