連載

-

技術者の倫理~天才的土木技師・広井勇と恩師W・ホィーラー~

知識人としての技術者、なかでも土木技術者のあるべき倫理観(モラルバックボーン)を改めて問う。

2017/10/10

-

第11回:すぐに復旧できない時がBCPの出番なのだ

■重要業務の実行が意味するもの 月日が経つのは早いものです。若干の不安を抱えつつ、半分ナーバス、半分ハッタリで臨んだBCP策定会議もいよいよ大詰めです。今回は「事業継続のための活動」について議論するのです。 事業継続のための活動とはすなわち「重要業務」を実行すること。ヨシオは重要業務の意義と目的を、慎重に言葉を選んで説明しました。

2017/10/05

-

大洪水、十一面観音、白髭水

日本古来の大洪水と民間伝承(信仰)を考える。一昨年(2015)9月10日12時50分、茨城県常総市三坂町の鬼怒川左岸(東側)堤防が決壊した。堤防を切った濁流は、低地を求めながら常総市を中心に1万戸以上が床上・床下浸水させ、田畑は泥の海に没した。多数の住民が孤立し救いを求めた。

2017/10/02

-

幕末・維新とメディア事情それに小栗忠順

今日、インターネットやSNSの普及により既存の新聞・テレビ・雑誌などマス・メディアは激変を余儀なくされている。そこで近代メディアの黎明期ともいえる幕末から明治維新の新聞事情を考えてみたい。それは文明開化のうねりとも連動する。

2017/09/25

-

第10回:燦然と玉虫色に輝く「重要業務」なのだった

■「重要業務」とは何のことだ?ヨシオは、BCP策定を命じられた直後に読んだいくつかの資料の中に「重要業務」という、分かったような分からないような用語があることがずっと気になっていました。「BCPでは重要業務を選定しなければならない」と書いてある。ところがその意味が資料によって異なるのです。

2017/09/21

-

東北の復興現場を訪ねて~その2、山元町、岩沼市

前回に続き、東北の復興現場の報告である。宮城県南端の山元町(人口1万2462人)は大津波により死者700人、行方不明者18人を出した。県仙台市以南では名取市に次ぐ犠牲者数である。同町は復興を機に、「コンパクトで持続可能なまちづくり」を目指し、分散していた集落を3つの新市街地に集約するまちづくりを進めていた。昨年10月、被災者の集団移転先となる2つの新市街地(つばめの杜地区、新坂元駅周辺地区)が完成して「まちびらき」の式典が行われた。その後、遺跡の出土で完成が遅れていた宮城病院周辺地区も住宅の引き渡しが行われて、すべての移転が完了した。同町も人口減となっており、商業施設などを誘致して人口減に歯止めをかけたい考えだ。

2017/09/19

-

東北の復興現場を訪ねて~その1、女川町、石巻市

東日本大震災から6年。大津波に襲われた宮城県内の沿岸部自治体の復旧・復興事業は進んでいるだろうか。「箱もの」の造成・再建を急ぐあまり、将来の産業を導く社会基盤整備や投資を等閑視してはいないだろうか。被災者や肉親を失った方々の心のケアは進められているだろうか。

2017/09/11

-

第9回:災対本部の活動の推進力はどこから来る?

■災対本部の活動指針が見えない、決められない ヨシオは、これまでのBCP策定会議が曲がりなりにもスムースに進んだことに安堵していましたが、一方で少し心の隅に引っかかることもありました。それは、災害対策本部の運営のことです。 最初の会議では、BCPに名を連ねたメンバーがどんなタイミングでどこに集合し、災対本部を立ち上げるのかまでを決めました。ここまではよかったのですが問題はその後。災対本部ではどんな活動をするのか。テーブルの前に座って指示を待つだけなら一膳メシ屋で注文を待つお客と変わらない。

2017/09/07

-

現代版・ダムをめぐる考察~ア・ラ・カルト~

全国にあるダム約3000カ所(堤体の高さ15m以上)のうち、建設から半世紀近く経って再開発が必要なものや洪水・水需要対策から改修・かさ上げなどが求められているものが少なくない、と聞く。だがダム建設ブームはすでに去り、新規建設が大幅に減っていることから、高度な技術を必要とするダム技術者が国や都道府県を問わず減ってきているのが実情のようである。都道府県が建設管理している治水・利水用ダムは少なくないが、都道府県や市町村の中にはダムや河川の専門技術者をかかえていないところが結構多いのである(鬼怒川決壊で市域の大半が水没した常総市も河川技術職がいなかった)。

2017/09/04

-

大成建設技術センターを訪ねて~大災害に備える先端技術の開発~

「地図に残る仕事」。大成建設が掲げる「理念」である。大成建設技術センターを初めて訪ねた。同センターは横浜市郊外の戸塚区にある。防災、環境技術、社会基盤(インフラ)などの分野で日本発の最先端イノベーション(技術革新)を追究する研究拠点となっている。研究者数は約200人。

2017/08/28

-

第8回:水たまりを避けるように地震を避ける?

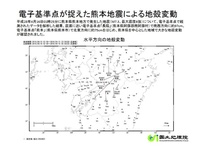

■地震リスクのジレンマに悩むヨシオ ヨシオは第4回目のBCP会議を前に、どうしたものかと思案していました。手元には地震のハザードマップと熊本地震に関する新聞記事のスクラップがあります。ハザードマップには地域別の震度分布が色分けされており、ヨシオの会社などは震度5強と6強の境目付近に位置していてなんとなく微妙です。

2017/08/24

-

国土地理院の果敢な挑戦~研究成果と被災地への積極対応~

国土地理院(茨城県つくば市)のモットーは「測る、描く、守る」である。科学誌「Newton」(ニュートン、本年6月号)の見出し<「重力値」を40年ぶりに更新。髪の毛1本分、体重が減少!?>に「何?」と引きつけられ記事に目を走らせた。同時に朝日新聞の関連記事も読んでみた。見出し<あなたの体重が髪の毛の重さほど変わります>である。

2017/08/21

-

鬼怒川決壊からまる2年、<逃げ遅れゼロ>を達成せよ!

2015年9月、関東・東北豪雨で鬼怒川が決壊し、茨城県常総市は市域の3分の1が濁流に没した。その間、被災者から必死の救助要請が消防署に殺到。常総広域消防本部と茨城西南広域消防本部にかかった119番は決壊から3日間に2500件以上に達した。市民の逃げ遅れが続出し、ヘリやボートなどで計4258人が救出される異常事態となった。災害時における逃げ遅れ問題が大きくクローズアップされた。

2017/08/16

-

第7回:本社が火事? 120パーセントあり得ないね!

■火災対応はBCPのイロハのイ BCP策定会議の第1回目と2回目で議論してきた避難計画や安否確認、帰宅困難者対応といったものは、特定の災害に対してというよりは、何が起ころうともその必要があれば実行に移すという性格のものでした。しかし、その一方で災害の種類が異なれば、その予防の仕方や対処方法がまるで異なることも確かです。台風には台風に合わせた対処の仕方、火災には火災、地震には地震なりの対応方法があるわけです。

2017/08/10

-

ゲリラ豪雨に備える~国土交通省の最新鋭・MPレーダー雨量計

日本の各地で「ゲリラ豪雨」と恐れられる局地的大雨や線状降水帯による集中豪雨が多発している。これらの豪雨災害による人的被害、浸水被害、土砂災害、水難事故が毎年のようにニュースになって報じられている。こうした豪雨をいち早くかつ的確に観測・予測することは、水防や避難誘導などの防災・減災のため、つまりリスクマネジメント(危機管理活動)のために不可欠の必須条件である。

2017/08/07

-

津波体験者の<生の声>を残す~東日本大震災の現場から~

東日本大震災の大惨事からから約3カ月後の2011年初夏、私は仙台湾に向かって開けた宮城県石巻市を一望できる日和山(ひよりやま)に登った。同山は旧北上川の西岸(右岸)にある。標高56.4mで、市内の中央部にある丘のような低山である。江戸時代に書かれた地誌によれば、山の名は石巻から商船が出航する前に、この山に登って天候を観察したことから付けられたという。元禄2年(1689)年5月10日には、俳聖松尾芭蕉が訪れ、同行の河合曽良が眺望を日記に記した。山上に二人の像が建てられている。

2017/07/31

-

第6回:帰るに帰れない状況を想像してみよう

■従業員が先か、それとも一般市民が先か? 次の議題は「帰宅困難者」の問題です。「さて、皆さん…」と呼びかけたところで、ヨシオの脳裏になんとなく歯車がかみ合っていないような感覚がよぎりました。それもそのはず、帰宅困難者対応の問題は1つだけではないからです。 ヨシオの会社には、社会貢献としてA市と結んだ帰宅困難者支援ステーションに関する協定があります。大地震などの影響で交通網が寸断したとき、路上にたくさんの帰宅困難者が発生する。そうした人々に一晩でも安全なスペースを提供するため、S社1階のショールームのフロアを帰宅困難者支援ステーションとして開放することにしているのです。

2017/07/27

-

大津波襲来で明暗を分けたもの~東日本大震災の現場から~

津波に破壊された田老地区の防潮堤(提供:高崎氏)二重防潮堤は住民を救えなかった~田老地区~2011年の東日本大震災と大津波は、青森県から千葉県までの太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらした。死者・行方不明者は2万人近くに上る。

2017/07/24

-

首都直下地震に備える~木造住宅密集地域の不燃化を急げ~

政府の中央防災会議が2005年に公表した東京直下地震の被災規模は、震源を東京湾北部、マグニチュード7.3、冬の午後6時に地震発生と想定して次のようであった。建物の罹災は85万棟、死者は1万1000人(死因は主に建物倒壊で約3100人、火災で約6200人)、負傷者は21万人、がれきの発生量は9600万tであった。

2017/07/18

-

第5回:BCPのチョー基本要件 ~避難と安否確認の手順

今日はBCP策定会議の第2回目の日です。BCP策定会議のために案出した"自分の会社にとって本当に必要と思えるテーマ"を検討するのです。ヨシオが最初に取り上げたのは避難の手順とルール、すなわち「避難計画」です。なんだ、BCPなのに避難計画かなどと言うなかれ。あなたの会社ではどこまでこの基本中の基本が全社員に周知されているでしょうか。日頃の社内の危機意識のレベルを思うにつけ、ヨシオもそんな疑問を実感しないわけにはいきません。

2017/07/14

-

最終回 日本が目指すべき防災・危機管理の姿(2)

前回に引き続き、「日本が目指すべき防災・危機管理の姿」にフォーカスして筆者の思いを読者の皆様と共有したいと思う。 (知識・技術・装備) X チームワーク 東日本大震災からすでに6年が経過した今、我々はあの災害から何を学んで教訓としていけば良いのだろう。人間は大自然の力に逆らうことはできない。しかし、だからと言って災害を単なる悲劇としてそのまま受け入れていいということではない。人間が本来持っている適応能力を最大限に発揮し、未来の子供たちのために、しっかりと教訓を残していくことが私達に課せられた大きな責任ではないだろうか。そのためには、“教育と訓練”が必須であることはご理解頂けると思う。下の図をご覧頂きたい。 “教育と訓練”を定義する時は、常に総合的な視点を持って語る必要がある。

2017/07/11

-

自然災害と大学~鬼怒川決壊、筑波大学の全学挙げての支援~

自然災害や大事故などの非常時に被災地元の大学や研究機関はどう関わるべきだろうか。研究対象とするだけでいいはずはなく、被災地に身も心も飛び込む覚悟が必要だろう。具体的にどう動くか。その解を求めて、2015年9月鬼怒川決壊に見舞われた茨城県常総市への筑波大学の救援・支援活動や復興への協力体制を取り上げてみたい。濁流に襲われた同市は市役所や市街地を中心に市域のほぼ3分の1が水没するというかつてない惨劇に見舞われたのである。

2017/07/10

-

第10章 日本が目指すべき防災・危機管理の姿 (1)

10回に渡り連載してきたこのシリーズもいよいよ今回で最終章となる予定であったが、編集長からのご好意により、あと数回続けられることになったため、今回と次回は今までの総括という形で話を進めようと思う。この章では、筆者が考える民間目線での問題点を過去の連載シリーズと合わせてあぶりだすことで、これから日本が目指すべき防災・危機管理の姿に導いていきたい。

2017/07/06

-

オフィスにも予防接種を

「10月になれば、インフルエンザの予防接種を受ける従業員が多くなる。それでも全員が受けるわけではないし、何種類の予防接種をしても罹患する可能性は残る。人間だけでなく、オフィスにも予防接種が必要なのでは」と話すのは、デルフィーノケア代表取締役の宮本貴司氏。 1990年代後半、まだインターネットの黎明期ともいえる時期にネットセキュリティ事業に携わった。当時は学校教育の現場でインターネットが活用され始めた時期でもあり、学校でのセキュリティ強化に努めた。その後、デルフィーノと出会った宮本氏は「感染症とインターネット、モノは違うが『ニーズはあるけれども市場が確立していない』という点で、セキュリティの黎明期と現在の抗菌市場は似ていると思った」と当時を振り返る。

2017/07/03

-

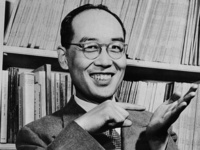

物理学者湯川秀樹博士、卓越した<文明論者>

今回はリスク対策とは直接関係ない話題である。日本人初のノーベル賞受賞者である物理学者の故・湯川秀樹博士の人生哲学を考えてみたい。

2017/07/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)