2026/01/26

事例から学ぶ

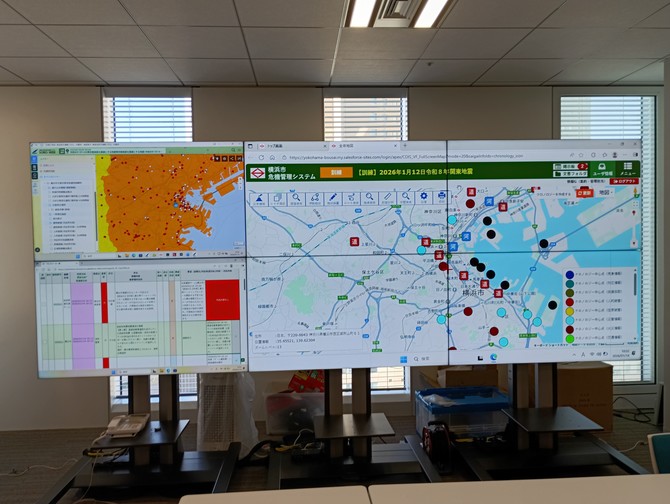

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

想定されたのは、相模湾を震源とする大正型関東地震でマグニチュード8.2。発災は1月12日午前9時で、市内では震度6弱から6強を観測し、死者は約5000人、避難者は50万人を超えるという極めて厳しい状況と設定した。訓練は、すでに発災から約48時間が経過しているという前提で行われた。

訓練開始の合図は、会場正面のモニターに映し出された模擬のニュース映像。被害状況が実際のニュースさながらに伝えられ、現場の空気が一変した。参加者は「訓練」から「災害対応」へと意識を切り替え、それぞれの席で初動ならぬ継続対応を始めた。

訓練は、ロールプレイング方式を採用。参加者は「プレイヤー」と「コントローラー」に分かれ、プレイヤーは実際の災害対策本部と同じ役割を担う。一方のコントローラーは、事前に用意された状況付与表に基づき、次々と事案を投げ込んでいく。今回の訓練では、プレイヤー側には、どんな状況が、どの順番で来るのかをあえて周知した。前もって伝えているのは、対応をスムーズにするためだという。横浜市総務局危機管理室・緊急対策課長の松﨑祐一氏は「あらかじめ対処法を考えておくことで時間を節約でき、より多くの場面を扱えるため、訓練の密度が高まることを期待しました」と狙いを説明する。

300件以上の状況付与で対応を検証

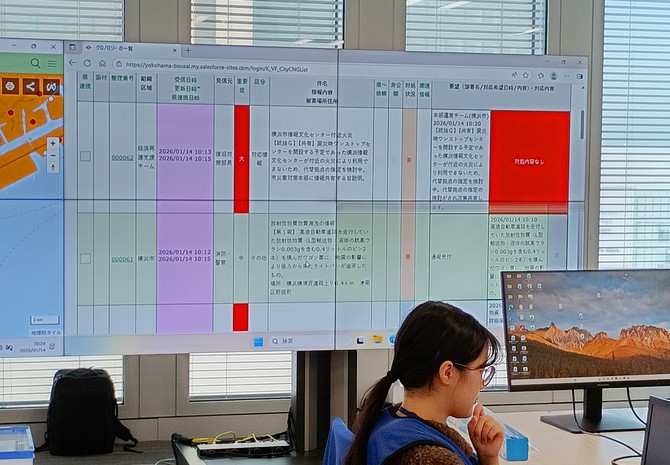

状況付与は電話や無線、口頭で次々に行われていった。ある機能別チームに届いた一本の電話が、全体の動きを大きく左右することもある。例えば、遺体取扱チームには「戸塚区の遺体安置所で検案医が不足している。応援要請をしてほしい」という情報が入った。対応者はその場で結論を勝手に考えて出すことはできない。必要な人数、時間帯、どこに要請するのかを確認し、関係者と調整を行う。その結果を、横浜市危機管理システム(災害情報共有システム)に入力し、全体に共有する。

重要なのは、このやり取りが一度で終わらない点だ。コントローラーは、プレイヤーの対応内容を受けて、次の状況を重ねてくる。医師が確保できなかった場合、確保できた場合、それぞれ異なる展開が用意されている。今回の訓練では、こうした状況付与が300件以上用意されており、参加者は常に判断を迫られ続けた。

災害情報共有システムで状況を可視化

情報の扱い方にも明確なルールがある。状況付与や照会は原則として電話や無線など実際の災害と同じ条件で行い、その結果や対応方針は必ず「危機管理システム」に入力し、全体で共有する。電話だけ、口頭だけで終わらせない。誰が、いつ、何を判断したのかを迅速かつ正確に可視化すること自体が訓練の目的に組み込まれている。

訓練後の振り返りでは、各チームが自分たちの判断や情報共有の課題を洗い出した。訓練を企画した横浜市総務局危機管理室・緊急対策担当課長の松本啓司氏は、この細部にわたるシナリオ設計について「訓練では、せっかくの限られた機会をできるだけ有効に使えるように工夫しました。たとえば、準備の段階から各チームにもシナリオづくりに加わってもらったり、時期的に辻褄が合わない状況もあえて少し入れて、全チームが訓練に参加できるようにしました」と話している。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

余計な情報をつながない安否確認システム

安否確認システム「オクレンジャー」は2006 年に提供を開始したサービス。災害時の初動に欠かせないアプリとして広く認知され、累計ユーザー数260 万を突破した。開発元のパスカルは地域のSIerとして、防災分野以外でもビジネスの高度化に貢献する。社長の井上隆氏に、創業以来の事業コンセプトと今後の展望を聞いた。

2026/03/11

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/03/10

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/03/05

-

ネット風評被害を叩き企業の信頼を守る

ネット社会の「カイシャの病院」として企業の風評被害を治療・予防するソルナは昨年7月、代表交代をともなう事業承継を行いました。創業者の三澤和則氏が代表取締役を退任し、新たに安宅祐樹氏が就任。これまでのサービス価値をさらに高め、企業の信頼の基盤を保全していく構えです。新社長の安宅氏に事業承継の経緯と今後の展望を聞きました。

2026/03/02

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方