2013/05/22

講演録

本誌リスク対策.comは4月24日、人から人への感染爆発(パンデミック)が懸念され

る鳥インフルエンザH7N9型が中国を中心に流行していることを受け、いち早く対策を講じるためのセミナーを都内で開催した。東京慈恵会医科大学医学博士の浦島充佳氏、株式会社インターリスク総研の小山和博氏、レスキューナウ危機管理研究所の市川啓一氏を招き、それぞれの視点から知見を伺った。

鳥インフルエンザH7N9については2013年3月31日に中国当局が、上海市の男性2人と安徽省の女性1人の感染確認を発表。以降、5月8日時点までに131人の感染が確認され、そのうち32人の死亡が明らかとなっている。感染地域については当初、上海市内、安徽省、江蘇省、浙江省といった限定的な地域であったが、4月11日には北京でも感染が確認されるなど、他地域にも感染が拡大している。中国本土以外では、5月8日時点では台湾で1人の患者が確認されたのみで、他の国での感染は確認されていない。

浦島氏は2009年にパンデミックを引き起こしたH1N1型の感染状況を振り返るとともに、医学的な見地から今回の鳥インフルエンザについて解説。「H1N1型は、小さい子供たちの症状が重かったのに対し、H7N9型では、子供でも発症例はあるが、重症化していない。重症化しているのは60歳以上が多い。15歳未満の子供は今のところ(4月24日時点)亡くなっているケースがない」とした。

浦島氏はまた、データを読み解く上での注意点として、「感染と感染症は違うもの」と述べ、「例えば10数人に1人くらいの割合で、粘膜をとって培養すれば髄膜炎とか肺炎を起こしうる肺炎球菌やインフルエンザ桿菌が検出されると思う。しかし、その人たちに何も症状が出ないなら、それは感染しているというだけで、感染症ではない」と話した。

WHOではH7N9型について、今のところ、継続的に次々と人から人に感染する事態は確認されていないとしている。浦島氏はこうした不確実な状況で、なるべく事実を正しく認識するためには、「鳥市場を閉めて殺処分し、その後患者の数が減るかどうかを見ることが有効だろう」とした。

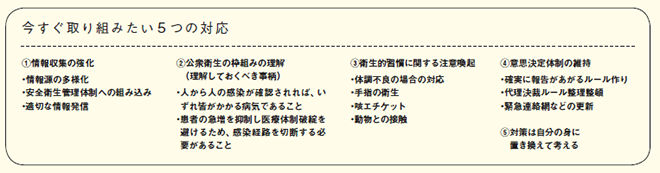

小山氏は、2009年の新型インフルエンザ流行時の企業の対応を振り返りながら、今からBCPを作るのは間に合わないという企業のために、今すぐ取り組んでほしい対応として、①情報収集の強化、②公衆衛生の枠組みの理解、③衛生的習慣に関する注意喚起、④意思決定体制の維持、⑤対策は自分の身に置き換えて考える、の5点を紹介。このうち②の公衆衛生の枠組みの理解については企業が率先して理解しておくべきことだとし、例えば、産業医に新型インフルエンザの知識をつけてもらうなど、医療体制の破綻を回避し、患者の急増を抑制する備えが必要だと語った。この5点を踏まえ、「起きるか起きないか分からない危機に関しては、起きるものとして対応していくしかない」と締めくくった。

レスキューナウの市川啓一氏は、独自に作成したインフルエンザ流行の今後のシナリオ案を提言。「前提として、わたしが用意したシナリオは、こうなるだろうという予測としてではなく、先のことを考えるためのきっかけにしてほしい」として、「本当に予想していなかったことが起こるのが災害。そのときシナリオ通りに対応するのは難しい」と強調した。その後のパネルディスカッションでは、どのような段階でどのような対策を企業は講じるべきか、セミナー参加者を巻き込んで議論した。

講演録の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方