2018/12/18

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

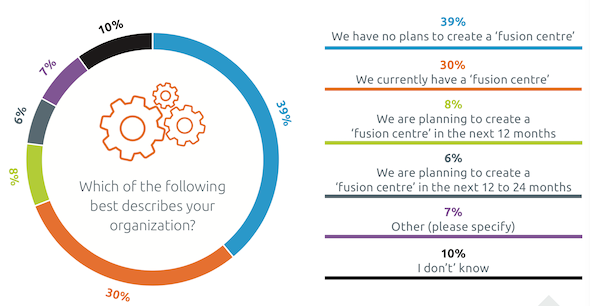

また何らかの緊急事態が発生した場合、発生した事象に応じて複数の部門や専門家などの協働が必要となるため、緊急事態対応に必要な情報や資源管理を集中させる体制を取られることがある。そのような体制の名称は個々の組織によって様々であるが、本報告書では便宜上これらを「統合センター(fusion centre)」と総称している。図2はそのような統合センターの設置状況を尋ねたものである。回答者の30%が既に統合センターを設置済みであり、8%が今後12カ月以内に、6%が今後12〜24カ月の間に準備する予定であると回答している。

なお図は省略させていただくが、このような他の分野の担当部門や専門家との協働を推進するために行われている施策としては、計画の統合(75%)、緊急事態対応後のふり返り(post-incident briefing)の実施(68%)、リスクや脅威のアセスメント結果の共有(65%)、合同演習(60%)などが挙げられている(複数回答)。現在BCMに携わっておられる方々が本報告書をお読みになり、海外の BCM関係者の多くが実践していることや今後のトレンドを掴んでいただくと、BCMの活動をより深化させたり活動の幅を広げるヒントが得られるのではないかと思う。

■報告書本文の入手先(PDF32ページ/約2.4MB)

https://www.thebci.org/news/first-bci-continuity-and-resilience-report-2018.html

注1)BCIとは The Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に8000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

注2)全回答者853人のうち欧州からの回答が43%を占める。次いで22%が北米、11%がアジアからの回答となっている。回答者が所属する組織の業種は多い順に金融・保険(27%)、弁護士やコンサルタントなどの専門的サービス(16%)、IT・通信(11%)となっており、製造業からの回答は5% しかない。なお回答者の主な役割は事業継続(52%)、リスクマネジメント(12%)、IT災害復旧/ITサービス継続(6%)、危機管理(3%)などとなっている。

注3) 本報告書において「organizational functions」(組織の機能)と表記されているが、本稿ではこれを便宜上「部門」または「担当部門」と表記している。

注4) 前述(注2)のとおり回答者の半数がBCM関係者であることも影響しているであろう。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- レジリエンス

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方