2016/11/22

誌面情報 vol28

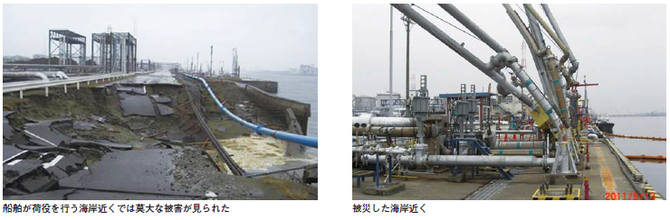

三菱化学株式会社(本社、東京都港区)鹿島事業所では、東日本大震災で茨城県鹿島市と神栖市にまたがる鹿島コンビナート全体が機能不全に陥る中、備蓄による対応と、迅速な復旧により、顧客企業への影響を最小限にとどめた。

■爆発を防ぐ

鹿島コンビナートには、20社以上の化学品メーカーが工場を連ねる。三菱化学鹿島事業所は、同コンビナートで石油化学製品の基礎原料であるエチレンを生産し中核を担う。東日本大震災では、コンビナート付近一帯で震度6弱を観測し、いくつかの工場施設が倒壊したほか、コンビナート内の配管がいたる場所で変形するなど、コンビナート全体が機能不全に陥った。同社事業所は、大きな損傷こそなかったが、地震の強い衝撃により安全装置が作動したことで、石油化学プラントが自動停止した。事業所では、すぐに事業所長を本部長とした現地対策本部を立ち上げ、作業員が24時間体制で設備点検を実施した。本社で災害対策本部のリーダーを努めた同社技術部長の植田章夫氏は、「化学工場では、機械の保安が社員の安全に直結する。機械の安全確保がどれだけ早く行えるかが勝負となる」と話す。

最初の課題となったのは、火災や爆発を防ぐために必要な窒素の確保だ。鹿島コンビナートでは、電力や工業用水が停止し、窒素供給プラントが稼働できない状況なった。鹿島事業所では、緊急の対応策として保安用に備蓄していた液体窒素を使い、二次災害を防いだ。しかし、窒素の備蓄量には限りがあるため、コンビナート全体の安全確保のためには、窒素供給プラントの早期再開が急務となった。

幸いにも、電力会社により同日の夕方には、保安用電力の優先的な供給が再開された。また、工業用水についても、当初、供給再開に数十日かかると懸念されていたが、県の対応により3日間で復旧が実現し、震災から3日後の14日には、窒素供給プラントが再稼働した。

植田氏は「電力会社や行政側の理解、コンビナートの連携精神に助けられた」と話す。

誌面情報 vol28の他の記事

- サプライチェーンを守れ 鹿島コンビナート稼働への道のり

- 特別寄稿 福島一也氏

- 特別寄稿 石井 和氏 東日本大震災におけるBCP検証の手法

- 急拡大する中国の危機管理市場

- 危機管理担当者への提言

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方