2016/05/24

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

組織のダッシュボード=COP

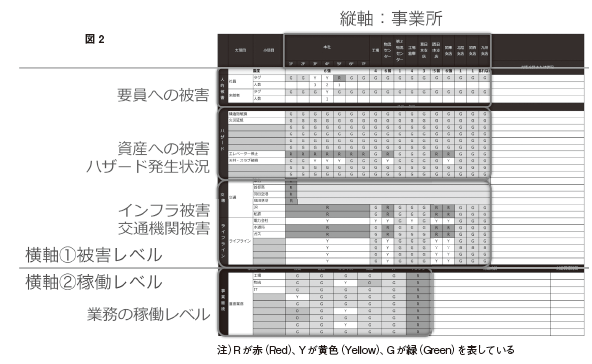

図2は実際に使われている某社のCOPを模式化したものである(項目の一部は伏せさせていただくことをお許し願いたい)。

仮に、これを初めて一覧したとしても、複数の色が状態を表していること、赤い表示の部分は状況が悪いことを示していること、などが想像できることと思う。

このCOPの詳細を説明する前に、この一枚の図が「情勢判断に用いる」ためにあって、「状況を覚智する」ためのものではないことにご注意いただきたい。例を挙げると、単に「火災発生」の第一報だけではなく、それが延焼中なのか鎮火されたのかを連続して組織間で共有し続けることが重要である。

この機能を実現するためには、COPに表示される項目をよくよく吟味する必要がある。以下にそれを解説する。

COP表示項目は危機管理方針から導く

第1回からの繰り返しになるが、危機管理方針は以下の4つのカテゴリに集約される。COPで表現される項目は、つまりこの方針から導かれる。

| カテゴリ(1)人命保護および従業員の家庭の維持 カテゴリ(2)組織資産への被害の軽減 カテゴリ(3)組織ミッションの継続 カテゴリ(4)重要ステークホルダーへの貢献 |

図2のCOPには、危機管理方針のカテゴリに応じてこれらの項目が記載されている。危機管理方針と対比しながら見比べてみよう。

カテゴリ(1)人命保護および従業員の家庭の維持

⇒従業員と来館者の人数、怪我人のレベルと数

カテゴリ(2)組織資産への被害の軽減

⇒会社資産への被害、ハザードの発生状況⇒インフラ、交通機関の被害・運営状況(これらは組織の資産ではないが情報としては必要になるので、このような表示順序を採用した)

カテゴリ(3)組織ミッションの継続

⇒業務の稼働レベル(リソースの稼働レベルの考え方については後述)

カテゴリ(4)重要ステークホルダーへの貢献

⇒図2のCOPには表示なし(ただし、多くの場合、会社にとっての重要なステークホルダーには、・など担当部営業IR門と役職が決まっている。それらの部門が「重要ステークホルダーへの対応を行っているか」を確認、表示することは困難ではない)

これらの危機管理方針のすべてを組織が遂行しているかどうか?その状況はどうか?を示すのがCOPであるがゆえ、方針ごとの状況を示す情報項目を定義して網羅する必要があることは自明である=ダッシュボード化のポイント③「情勢判断のために必要な情報を網羅する」

さらにCOP項目の詳細を追ってみよう。

- keyword

- COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~の他の記事

- 最終回 ISO22320からCOPを作成する手順

- 第5回 実装の課題とITによる運用

- 第4回 ケーススタディと運用のポイント

- 第3回 危機状況をダッシュボード化する

- 第2回 状況はいきなり頭に入らない

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方