2019/05/24

防災・危機管理ニュース

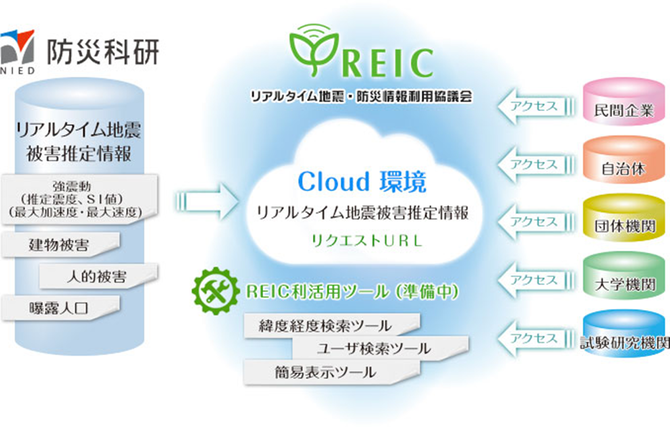

地震発生から10数分後には、どこでどの程度の建物が倒壊したか、どの程度の死傷者が出ている可能性があるかなど、建物や人の被害状況が即時に把握できるシステムが近く運用を開始する。これまで国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、防災科研)が構築してきた「リアルタイム地震被害推定システム」から提供される推定情報を、今年の7月から、特定非営利活動法人のリアルタイム地震・防災情報利用協議会(REIC)が企業向けに配信する。

過去の阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大規模災害では、被害状況の全体像を把握するまでに多大な時間がかかり、避難や救助支援など初動対応が遅れるといった課題があった。被害を早期に推定し、その情報を迅速に提供できるようにすることは、災害対応における迅速な意思決定につながる。

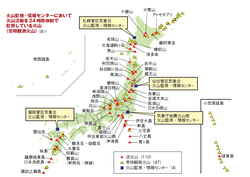

このため、防災科研では、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議が推進する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環として、2014年度から5年間をかけて、被害状況をリアルタイムに推定するシステムの構築を進めてきた。システムには、防災科研、気象庁、地方自治体による膨大な地震観測データが活用されていて、さらに、被害推定するにあたり、全国を対象とした約5600万棟の建物分布モデルと、時間帯別人口分布モデルが、250メートルメッシュ(全国で約600万メッシュ)に組み込まれている。関東・東海地域においては、地盤の微動観測結果に基づいて構築した地下構造モデルも加え、より精度よく地震動を推定し、高精度な被害推定ができるという。現在、リアルタイム地震被害推定情報で取得できるデータは、地震動分布、建物被害、震度暴露人口、人的被害となっている。

第一号にパナソニックなど

2016年4月に発生した熊本地震では、4月14日に発生した前震で発災の約29秒後から被害推定情報を配信し、10 分程度で完了。4月16日の本震でも11分程度で被害推定を完了した。「算出した被害推定情報は、その後調査した実際の被害情報と比較しても多少の過大評価の傾向は見られたものの、ほぼ同様の状況であったことが実証されている」(防災科研ニュース No.201)。

7月からこの情報を配信するREICは、緊急地震速報に必要な情報を、さまざまな用途に応じた配信サービス事業者向けに提供しているNPO法人。今回のリアルタイム地震被害推定情報でも、防災科研からのデータを、企業が所有するさまざまなGISに落とし込むことが可能な情報を提供し、第一号にはパナソニックなどが利活用を予定している。実際には、震度3以上の地震が発生した際、利用者が、REICのクラウドサーバーにアクセスすると、各地の被害状況が見られる形を想定。配信事業と併行して、企業のニーズや課題を把握してユーザーのサポートや拡大を図る活動を行っていく。

- keyword

- REIC

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方