2016/07/12

噴火リスクにどうそなえる?

■イベントツリーでシナリオを作る

これまで日本の火山防災体制は、おもな活火山地域で、周辺自治体が中心となり火山ハザードマップ(防災マップ)や地域防災計画を作成し、防災体制や防災施設の整備を進めてきた。しかし、中村教授は「こうしたハザードマップや地域防災計画では、時系列で活動レベルが変動していくことに即応していくことは難しい」と指摘する。

理由の1つは、多くのハザードマップは、複数の災害要因による予測図を同一地図上に示しているために複雑で、加害現象が同時に想定地域で発生するなどの誤解が生じやすいことがある。

一般的にハザードマップは、火口ができる可能性が高い範囲や、その火口ごとに火砕流が到達する範囲、溶岩が到達する範囲、噴石が落ちてくる範囲などを1枚の図で表しているものが多い。実際に噴火があっても、これらのすべての範囲が被害を受けるということではなく、その中の一部で被害が起きる可能性について図に示したものだが、このことが正しく住民にまで伝わっていないケースが多いとする。

2つ目の理由として中村教授は、地域防災計画には、多様な災害要因が列記されていて、対策本部や現場が有事に適切な防災体制をとるためには、ある程度の基礎的理解と習熟が必要になる点を挙げる。

自治体担当者は数年程度で異動となることが多く習熟者の養成は難しい。そこで中村教授が提唱しているのが「イベントツリー」と呼ばれるリスクマネジメント手法による、防災計画の策定だ。

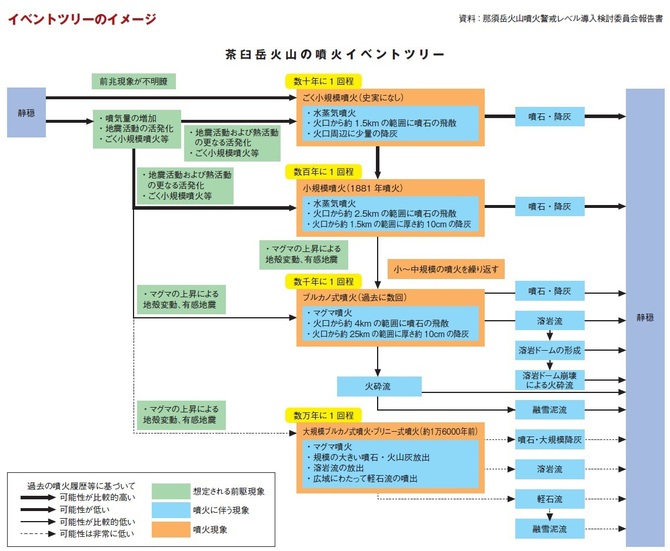

イベントツリーとは、発端となる初期の事象からスタートして、これが最終的な事象に発展していく過程を、枝分かれ式(ツリー状)に展開して解析したもの。初期事象が発生する確率、ある事象から次の事象に分岐する確率を与えることにより、中間あるいは最終の事象がどの程度の確率で起こり得るかといった解析も可能になる。海外では噴火イベントツリーの作成が効果的な防災対応の1つとされているという。

火山の場合なら、時系列的に予測される火山現象(イベント)を抽出して、系統樹構造で示す。その際、「分岐する同じレベルの枝では、分類基準をそろえて、すべて重複なく網羅的にツリー構造にすることが重要になる」(中村教授)。

分岐する各枝の発生確率の合計値は100%とする。それぞれの現象で発生確率を見積もることができれば確率系統樹になるが、確率を数値で見積もれない場合は、確率ランクで見積もり、確率ランクも見積もれない場合は系統樹のみを作成する。

イベントツリーを作れば、噴火によって引き起こされるあらゆる災害が網羅的に整理されるため、これまで見落とされていたような、発生頻度が低くて大規模な災害についても想定することが可能となる。「2000年の三宅島の噴火では、当初、沈静化すると思われていたが、その後、想定もしていなかったカルデラ形成という噴火様式に展開した。イベントツリーを作っておけば、こうした想定外の事態が起こり得ることも説明がつく」(中村教授)。

作成した噴火イベントツリーを検討し、可能性の高い推移、あるいは典型的な活動推移を時系列的に抽出することで、現実的な噴火シナリオが作成でき、そこに必要となる防災対応などを付記することで、担当者が理解しやすい地域防災計画が誕生する。

「噴火の活動推移に対応する防災対策の準備や立ち上げが進み、対象地域の住民避難なども迅速になる」と中村教授は話す。 それぞれの分岐予測に必要な観測データを検討しておけば有事の際にも有効になる。

■リアルタイム型ハザードマップ

中村教授が将来的な目標に掲げるのが、このイベントツリーを基礎としたリアルタイム型のハザードマップ作成システムの導入だ。観測モニターにより火山活動の推移を常時監視し、予測される加害現象の発生に即応してハザードマップを作成するというもの。実際の噴火後もイベントツリーに基づき、その都度得られた観測データを適宜反映しながら分岐予測の修正変更をしていくことで、きめ細かな災害対応が実現するという。

そのためには、イベントツリーの作成と併せて、火山現象の科学的な理解と、噴火現象の精度良いシミュレーション、火山監視の常時観測体制、そしてGISによる地域基礎情報の整備などが必要になるとする。

中村教授は「災害は従来型の確定論で考えると、どうしても想定外が出てしまう。確率論で考えれば、頻度が低いものでも見落とすことはない。すべてに事前対策を講じる必要はなく、極端な話、身一つで逃げるのでもいい。何が起こり得るのかを知っているのと、知らないのでは対応がまったく異なる」とイベントツリーの必要性を強調する。

(了)

噴火リスクにどうそなえる?の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方