2019/09/24

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

サイバー事故は顧客獲得にも影響

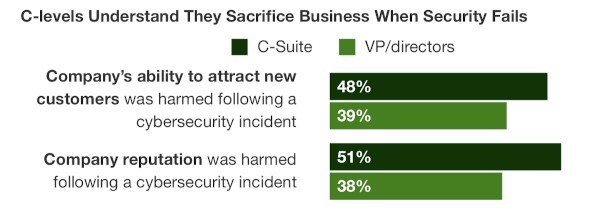

この問題意識がより具体的に現れているのが図1である。「C-Suite」とはCEO、CFO、COO、CIOなど、経営を司っている責任者の総称である。サイバーセキュリティ事故によって、回答したC-Suiteのうち48%が自社が新たな顧客を獲得する能力が損なわれ51%が自社のレピュテーションが損なわれたと答えている。

また図2は、誰の意見(または認識)が組織のセキュリティに関する意思決定に最も影響を及ぼしているかという問いに対する回答の結果である。調査においては各選択肢に順位をつけて答えさせたようであり、図中の緑色の部分は、その選択肢を1位か2位に位置づけた回答者の割合を示している。

まずトップに役員や取締役が来るのは当然として、本報告書では顧客や協業相手、および規制当局が重要な位置を占めており、これらが部門長(Line-of-business leaders)と同等以上の影響力を持つとみなされている点に着目している。

しかしながら顧客や協業相手に対しては、内部情報を直接示してコミュニケーションをとることができないため、現在の自組織のセキュリティの現状を説明することが困難である。したがってセキュリティ能力を測定し、具体的なデータを社外に示せるようにすることが重要になるのであろう。

本報告書ではセキュリティ能力を測定する具体的な手法については特に触れられておらず、恐らくForrester Consulting社かBitSight社が彼らのビジネスとしてそのような手法を提供しているのだと思われるが、セキュリティ能力の測定のしかたを改善することによって回答者が期待している効果が図3のように示されている。

なお図3に「Improved SPM」と書かれているが、ここでのSPMは文脈上「Security Performance Management」の略ではなく「Security Performance Measurement」の略であることに注意されたい。

セキュリティ能力の測定のしかたを改善することによって、自社のセキュリティプログラムに対する役員や取締役からの信頼が高まることが期待されるのは当然といえる。しかしながら同様に事業継続、従業員や顧客のプライバシーと安全、レピュテーションにおいても改善が期待されていることが示されている。

これは見方を変えれば、情報セキュリティがサイバーセキュリティ事故やプライバシーだけでなく、事業継続やレピュテーションなども含めて広範囲に影響をおよぼすということが認識されていることの現れであると言えよう。

本報告書ではこれら以外にも、セキュリティ能力の測定がセキュリティプログラムの効率向上や予算獲得に寄与するといった興味深いデータもあり、セキュリティ能力マネジメントがどのようにビジネスに寄与するかを示すことが試みられている。情報セキュリティ対策に問題意識を持たれている読者の皆様にご一読をお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF16ページ/約0.4MB)

https://info.bitsight.com/forrester-study-security-performance-management

注1) 市場調査会社であるForrester Research社(https://forrester.com/)の子会社である。

注2) 筆者が「security performance management」でGoogleにて検索したところ、Forrester Research社とBitSight社のWebサイトしかマッチしなかったので、彼らが独自に提唱している概念かもしれない。もし一般的に用いられている適切な訳語があれば、ご教示いただければ幸いである。

注3)調査にあたっては恐らく同社の顧客など取引先に回答を依頼していると思われる。ちなみに本報告書の Appendix A(調査手法の説明)に、回答者に対して若干の謝礼(small monetary incentive)が支払われているとの記載がある。

(了)

- keyword

- サイバーセキュリティ

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- IT

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方