2016/12/22

ニュープロダクツ

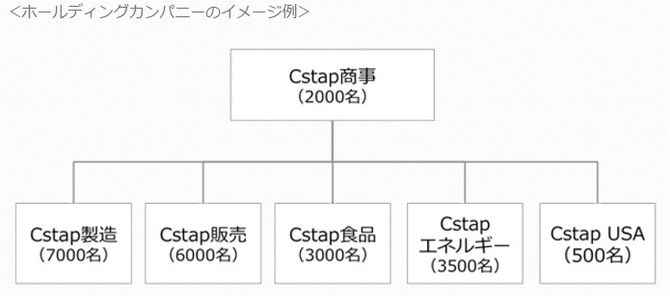

サイボウズスタートアップス株式会社(本社:東京都港区)は21日、大規模組織の子会社などに部門管理者を配置し、5万人規模での運用を想定した「安否確認サービス2」を提供開始すると発表した。

組織が大きくなると、安否確認などのシステム導入時にアクセス権の設定がネックだったが、子会社や各事業部の責任者が利用ユーザーのメンテナンスを行うことができるようになる。2017年3月末日まで無料で試すことができるキャンペーンも受け付けている。

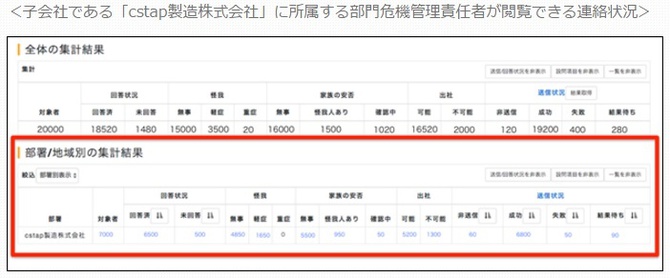

緊急時の責任者となる「危機管理責任者」を子会社に設置し、親会社の管理者主導による全体訓練だけでなく、各子会社の中だけで個別に訓練や実際の緊急連絡を行うことができる。全体での訓練しかできないとなると日程の調整などが難しく、訓練の頻度が極端に落ちるケースなどがあったが、部門危機管理責任者の権限で、自社範囲でのみの訓練をいつでも行うことができる。

緊急時には、各子会社で集計をした安否確認を、親会社では一括管理、各子会社では自分の組織のみ確認することが可能だ。

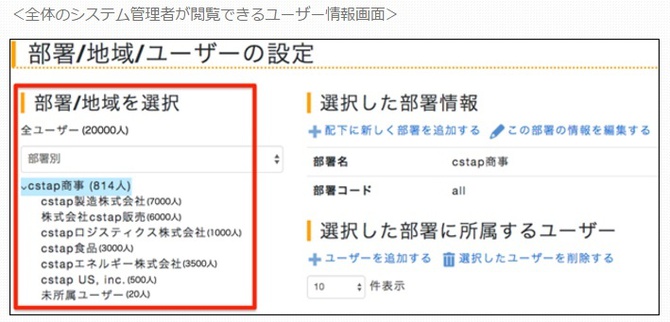

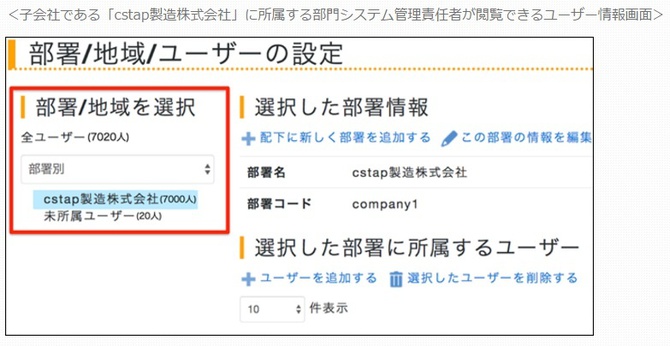

また、人事採用活動の際には、親子会社の関係の場合でも採用権は子会社が持っていて、独自に採用活動を行っている場合が多い。今回のサービス提供では、子会社が人事/ユーザー情報などを更新できるので、親会社の管理者がユーザーデータを収集する必要がなくなる。

従来のシステムは「部門システム管理者」のような機能がなく、やむを得ず子会社の管理者にシステム全体の権限を与え人事情報を管理させている場合があり、適切でない範囲の情報閲覧権限を持つことになっていた。グループ会社であっても適切な範囲の閲覧/編集権限を持たせることができない状況は、もともと災害対策でのBCPを考えているはずが、情報漏えいという別のリスクを企業に突きつけていた。

安否確認サービスの最大の特長とも言える、コミュニケーション機能も継承されている。子会社のアクセス権を細かく設定できるので、大企業でも密なコミュニケーションを適切な範囲で行うことが可能。緊急時、従業員に一斉送信するだけでは不十分で、全体連絡のための掲示板や、個別連絡のためのメッセージを活用することで、単なる安否確認だけでなく、対策指示まで行うことができる。これまで同様、中小企業の顧客も利用でき、数万規模のエンタープライズ企業にも対応する。

安否確認サービスは、2011年12月に提供を始めて以来、約500社、20万ユーザーが契約する規模に拡大してきた。これまで4000名規模までの組織に安否確認サービスを提供してきたが、大規模ユーザーからの問い合わせが増え、今回の提供となった。

(了)

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方