2013/03/25

誌面情報 vol36

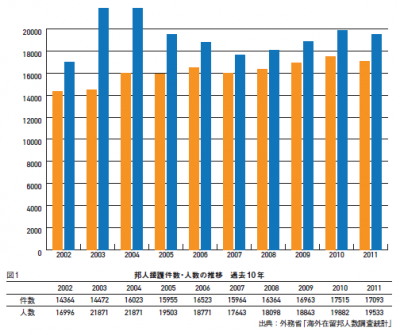

企業の国際化の進展にともない、海外在留邦人の数が年々増加している。外務省による最新調査では、海外駐在員や永住者などをはじめとする海外在留邦人の数は、10年間で30万人以上増加し、118万人に達している※1。

こうした海外渡航者の増加を背景に、海外事情に不慣れな社員が、海外ビジネスに携わる機会が多くなったことに加え、進出先が多様化したことで、海外での事故や事件などのトラブルに遭遇する危険が高まっている。

外務省の2011年海外邦人援護統計によると、事故・災害、犯罪被害などのトラブルに遭遇した邦人に対して在外公館が対応した件数は、年間1万7000件を超え、1991年の9688件と比較して、過去20年間で1.7倍近くまで増加している。特に近年では、領土問題を原因とする中国や韓国に見られる反日暴動や、欧米とイスラム社会の複雑な政治情勢を背景とするアルジェリアの誘拐テロ事件など、規模が巨大化かつ多様化している。

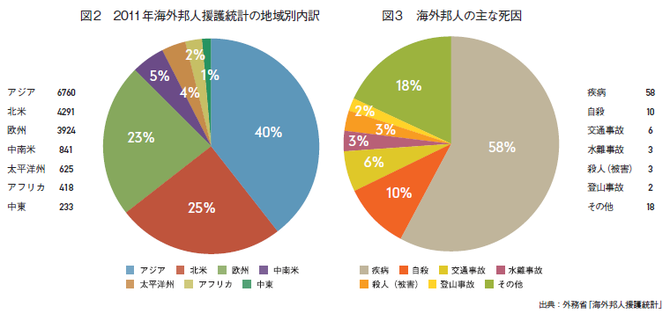

海外派遣者を取り巻くリスクは、戦争、テロ、犯罪、政変、暴動、事故、病気、災害など、極めて広範囲に及ぶ。最多はアジア地域、4割を占める海外邦人援護統計の地域別の件数を見ると、アジア地域が最も高く、全の4割以上を占める(図2)。次いで、北米地域、欧州地域、中南米地域、太平洋州地域、アフリカ地域の順となる。これは企業の進出地域の割合とほぼ比例する。

傾向として、アジア地域では、「麻薬・買春・詐欺などの犯罪加害」「殺人・詐欺などの犯罪被害」「精神障害」「自殺」などが多く見られる。北米地域では、「所在調査」や「麻薬・障害などの犯罪加害」の割合が他の地域と比較して高く、欧州では「窃盗事件」が多い。一方、アフリカ地域や中南米といったハイリスク地域の被害は全体としては少ないものの、今回のアルジェリアのテロ事件を含め、政情不安や経済格差の拡大による政変や暴動による被害が多くなっている。

先進国でも治安は悪化

種別に見ると、自然災害や交通事故などと比較して、圧倒的に「犯罪被害」が多い。2011年だけで5267件にも及び、全体の3割以上を占める。そのほとんどが窃盗被害で、これだけで年間4500件以上にも及ぶ。強盗や傷害・暴行といった命の危険を脅かす凶悪犯罪によるものも多い。

窃盗被害の発生地域の分布を見ると、欧州での被害が2245件と他の地域と比較して圧倒的に多い。さらに欧州地域では、強盗被害も50件以上発生し、ハイリスク地域である中南米とそれほど差がない。先進国地域といえども、治安は日本と比較するとだいぶ悪く、「世界一安全な国」と称される日本の感覚で海外に滞在するのは危険であることを再認識させられる。

テロの脅威の高まり

近年の「犯罪被害」の特徴として、テロや紛争、暴動といった規模の大きな脅威に日本人が巻き込まれる事態が多くなっていることが挙げられる。

テロ被害については、2001年の米ニューヨーク同時多発テロで、24人に及ぶ日本人ビジネスマンが犠牲となった。その後も毎年のようにテロは発生し、年の在イラク日本大使館の公用03車襲撃事件では外務省職員2人が死亡。年には、04イラク武装集団による日本人ボランティア3人が拉致されたり、フリージャーナリストが銃殺されるなど、イスラム社会と欧米社会の対立を発端とするテロや拉致事件に巻き込まれる事件が多発している。2001年の米同時多発テロ以降、日本人の犠牲者は死者だけでも40人を超える。

中東やアフリカに留まらず、民主化を求める革命や戦争による政情不安や経済格差などを背景に、東南アジアやアジア諸国でもテロは多発している。年にはインドネシアのバリ島で02爆弾テロにより日本人1人が死亡、インドのムンバイでも同時多発テロにより日本人会社員1人が犠牲となっている。

一方、暴動については、昨年、中国や韓国で領土問題を引き金に長期にわたる反日暴動が起きたほか、インドでは日系自動車工場で労働問題に起因する暴動が発生した。 テロ事件の場合、背景にある複雑な国際政治などの問題に本来関わりの薄い日本人が巻き込まれるケースがほとんどだが、暴動のように日本企業や日本人が直接、標的とされるような被害も多くなっている。

「疾病」死因の6割強

犯罪被害のほかには、病気や交通事故などの傷病によるトラブルも多く発生している。気候の違い、時差、慣れない食事や水、衛生面の不備などにより、海外での生活は、日本に暮らしている時よりも、体調不良を起こすリスクは一段と高くなる。特に、アジア、アフリカ、中南米など、新興国では、感染症などに罹る危険性も高い。

一方、文化の違いや言葉のハンディキャップにより、海外に在留する日本人の多くは、病院に行く頻度が比較的に少なく、治療が遅れ、重病になってから病気に気がつくというケースも少なくない。

海外での邦人の死因件数を見ると、テロや強盗などによる死亡者はそれほど多くはないが、「疾病」は群を抜いて高い。外務省の調査によれば、2010年の疾病による死亡者数は318人に及び、全体の6割近くを占めている(図3)。

自殺が増、「心の病」も

駐在員のメンタルヘルスも大きな問題となっている。中国やASEAN諸国など隣国の新興国には、海外事情に不慣れな社員が派遣されることも多く、言葉や文化の違いといった国内と大きく異なるビジネス環境にうまく適用することができず、ストレスが蓄積し、不眠症やうつ病などに悩む人が多いようだ。最悪の場合には、自殺にまで発展してしまうケースも多く、2010年には海外で53件の自殺が報告され、疾病に次ぐ死因の2位となっている。

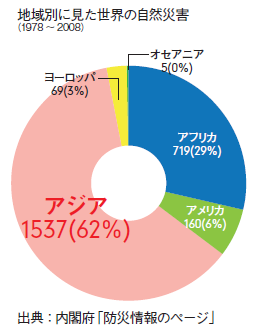

また、海外における交通事故も多い。アジア諸国の新興国を中心に世界各地では、交通機関として自動車の利用率が急増しているが、信号無視やスピード違反といった交通違反が頻発しており、日本と比較すると、ほとんどすべての国において公共交通のマナーが圧倒的に悪いといえる。さらに、自動車整備も日本の車検制度のように、定期的に実施していることは少なく、交通事故の増加を誘発している。災害対策の必要性 地震や洪水など自然災害の被害も多発している。2004年のスマトラ沖・インド洋の津波では犠牲者は23万人にも及び、4000人以上の日本人が被災した。また、2011年のクライストチャーチにおける大地震でも多くの日本人が犠牲になった。昨年のタイの大洪水では、日本人居住区周辺まで被害が及んだほか、日系企業の現地工場の操業に大きな影響を与えた。

近年の世界各地の自然災害の統計を見ると、アジア地域での発生件数が世界の4割、死者数では6割を占め、海外での安全管理を考える上で、自然災害への対策は必須といえる。

海外現地での危険性が高まる一方で、日本企業にとっては、新興国をはじめとする海外への事業展開は欠かすことができない。多様化するこれらのリスク回避に向け、危機管理体制を構築することが、重要な課題となる。

※1 外務省「海外在留邦人数調査統計」

世界の国々のリスク評価

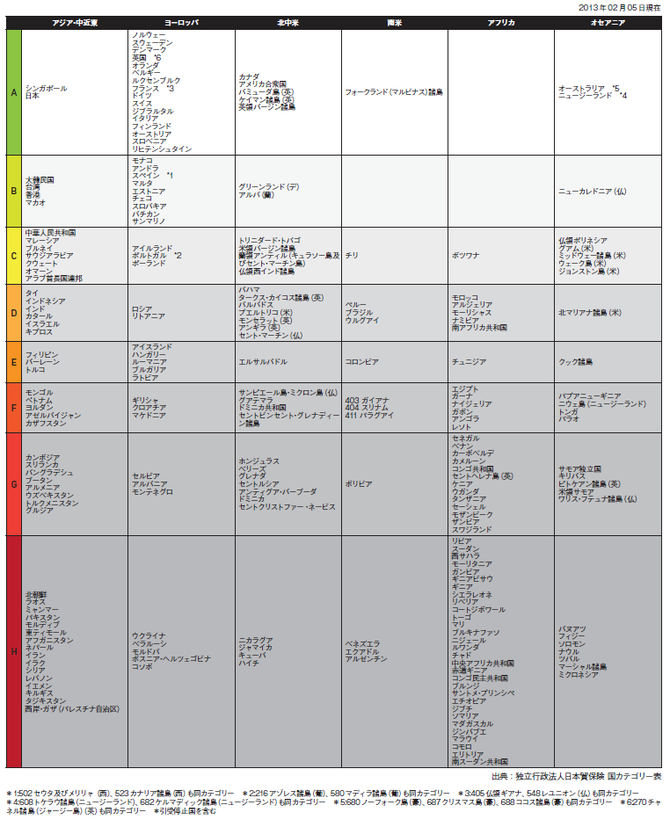

独立行政法人の日本貿易保険では、OECD(経済協力開発機構)が評価するカントリーリスクに基づき、世界の国々をA~Hの8段階(Aがリ

スクが最も低い)に区分している。OECDのカントリーリスク評価は、国ごとの経済、金融情勢、さらに治安や地勢リスクなどを総合的に評価し

た上で、主に金融面における海外投資リスクを格付けによって表したものだが、この表によれば、アルジェリアは上位4番目に入っており、タイやインドネシア、インド、カタール、ロシアなどと同じ区分に入る。一方、最近、日本企業の進出が進むカンボジアは7位、ミャンマーは8位。治安情勢などが、どこまで反映されているかは不明だが、身近な国のリスクが意外に高いことが分かる。

誌面情報 vol36の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方