2020/07/22

テレワーク時代のデジタルBCP基礎講座

メッセージの真偽の見分け方のポイント

受け取るメッセージに対し、私がどのように本物と偽物とを見分けているかをここで紹介しよう。基本的に下記のような順序で判断している。

1. メッセージの相手が、自分からアプローチした相手であるかどうかを確認する オンラインショッピングの注文確認などは直感的にも分かりやすいが、会費の支払い期限切れや、利用しているサービスの契約更新依頼など分かりにくいものもある。

2. 添付ファイルがついている場合は、まず疑う

ZIPなどの圧縮ファイル、Word、Excelなどの編集可能なマクロプログラムを組み込むことができるファイルは怪しい。そのほか、PDF、MP4、jpegなどのファイルもウイルスのコードが埋め込まれている可能性や拡張子を偽装している可能性がある。

3. 添付ファイルもなく、内容からも本物か偽物か判断できない場合は、過去のメッセージを確認する

過去に関連した内容のメッセージ、例えば、会費の支払い請求やサービス契約期間終了間近のお知らせなどを受け取っていないかを確認する。本当に支払いが滞っていたり、期限切れであったりすることもある。

4. 心当たりのある企業名、サービス名の場合は、公式サイトで情報を確認する

インターネット検索を行って、そこからアクセスしログインする。ログインすることで、請求状況、有効期限、注意事項、お知らせなどを見て依頼事項が事実か確認することができる。間違ってもメッセージ内のURLからアクセスしてはいけない。

5. それでも判断できない場合は、メッセージのタイトル、送り主、メッセージ本文の内容をコピーしてインターネットで検索する

フィッシングなどの詐欺メールである場合、該当企業、該当サービスのホームページや詐欺情報を知らせるサイトに、そのような悪質メッセージの配信が横行している旨が記載されていることが多い。

以上のように、可能な限り慎重に確認をすれば、100%とは言えないが、おおよそ判断できるであろう。

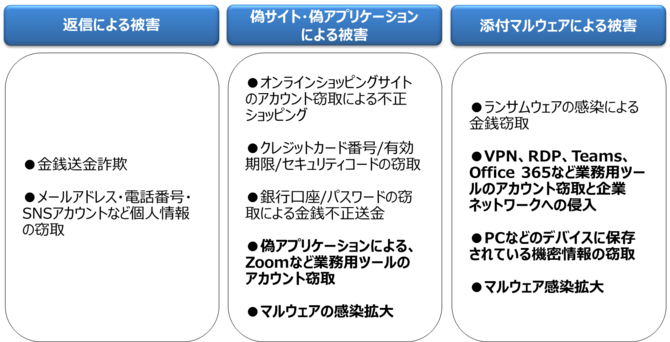

このような迷惑メッセージは、何を目的にして送られているのか? 「メッセージ」とひとくくりに言っても、その目的、被害はさまざまである。ここでは3つのパターンを紹介したい。返信させることが目的のメッセージ、偽サイトへのアクセスや、偽アプリケーションをインストールさせることが目的のメッセージ、添付ファイルを開くことでマルウェアに感染させることが目的のメッセージだ。

それぞれのメッセージに反応してしまった場合の被害例を、図2にまとめている。企業視点で特に注意しなければならないのが、図中の太文字で示した部分である。これらの被害に遭ってしまうと、企業ネットワークへの侵入や、企業の機密情報漏えいにつながる。つまり、大きなセキュリティー事故につながり、事業の停止や損害賠償を余儀なくされる可能性があるのだ。

対策が弱いところが狙われる

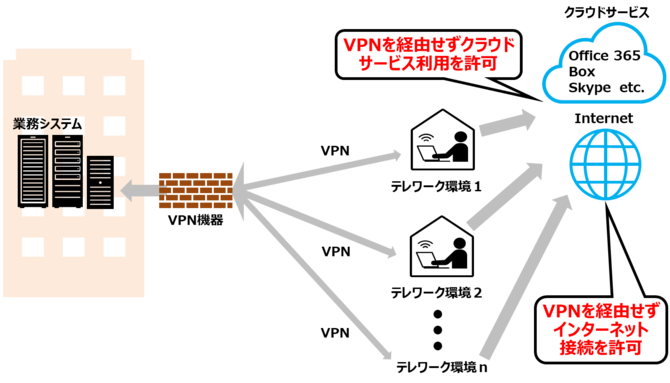

「マルウェア感染」に関して言えば、テレワーク環境にあるPCも気を付けなければいけない。攻撃者は、セキュリティー対策が弱いところを狙ってくる。テレワーク環境にあるPCは、企業のネットワーク出入り口に設置されているUTM(ファイアウォール、IDS、IPS、URLフィルタリング、VPNなどを包含する)で守ることができない場合がある。図3のように、VPNを経由せずにインターネット接続およびクラウドサービスの利用を許可している場合だ。

このリスクを低減するには、「インターネット・クラウドサービス接続先の可視化・制限」「未知マルウェア対策」が必要になってくる。具体的なソリューションとしては、インターネット接続時に経由するクラウド型セキュリティーゲートウェイ(URLフィルタリング、CASBによる可視化・制御、ウェブやメールコンテンツの無害化など)や、PC上の未知マルウェア対策(検知・隔離、可視化・分析調査・攻撃抑止、ファイル保護など)がある。

テレワーク時代のデジタルBCP基礎講座の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方