2020/08/25

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

今年は大西洋における熱帯低気圧の活動が活発に

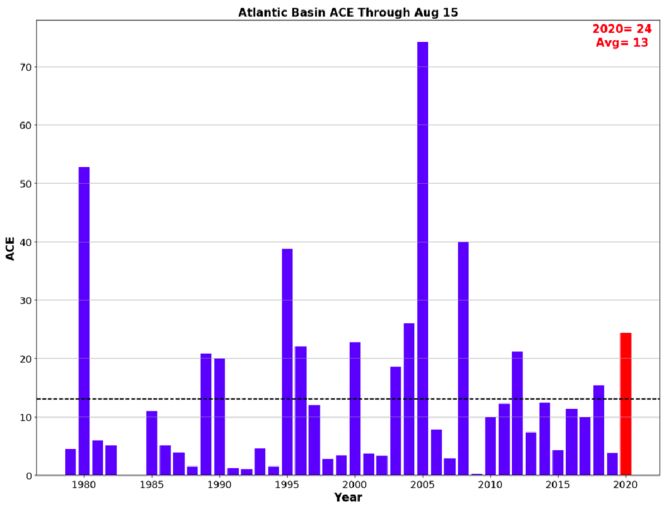

図1は1979年以降の各年における8月15日までの、大西洋での熱帯低気圧の活動量を示している。縦軸の「ACE」とは Accumulated Cyclone Energy (熱帯低気圧積算エネルギー)の略で、ある地域において発生した全ての熱帯低気圧の、6時間ごとの最大風速の自乗の累積から求められる指数であり、熱帯低気圧の数が多いほど、勢力が強いほど、活動時間が長いほど大きくなる。8月15日の時点での大西洋におけるACEは24となっているが、これは2008年以来の大きな値であり、平均値の13を大きく上回っている。

なお大西洋におけるACEが最大となっているのは2005年であるが、この年に猛威を奮った「カトリーナ」が発生したのは8月下旬である。つまり2005年は「カトリーナ」が発生する前から、熱帯低気圧の活動が活発な年であったことが分かる。

5月に発表された報告書において、今年は大西洋における熱帯低気圧の活動が平年を上回り、東西太平洋では平年を下回ると既に予想されていたが、図1のデータはこれを裏付けるものと言える。本稿では掲載を省略するが、東西太平洋およびインド洋についても図1と同様の図が掲載されており、日本周辺を含む西太平洋においては、8月15日までのACEが13となっている。これは西太平洋における平均値である94を大きく下回っており、これも5月時点での予想と一致している。

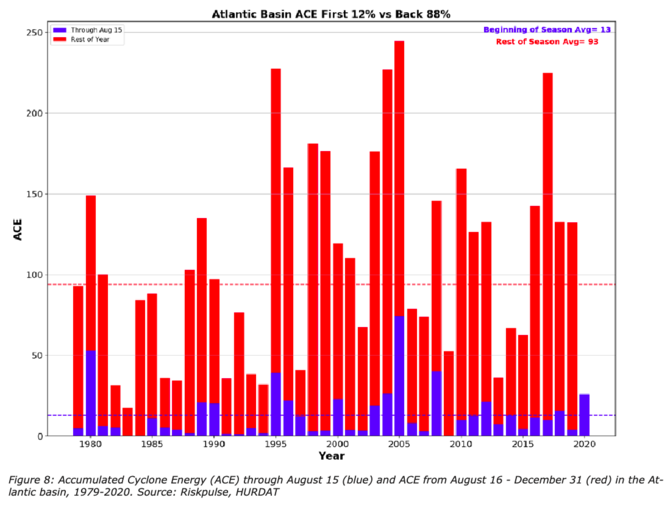

また図2は、大西洋における毎年のACEについて、8月15日までの値(青)とそれ以降の値(赤)とで比較した図である(つまり図2の青色部分は図1と同じである)。どの年を見ても、8月16日以降のACEの方が大きいことが一目瞭然であり、8月15日までのACEが平均値を上回った年には、それ以降のACEも必ず平均値を上回っている。これも上の予想をより確かにするものと言える。

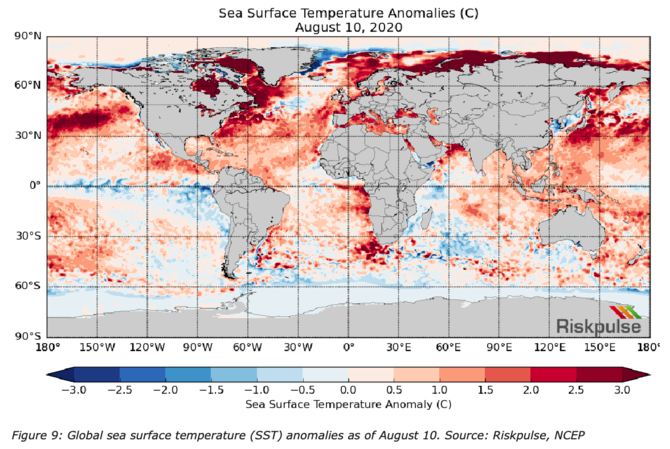

このような世界規模での天候に大きな影響を及ぼす要因の一つが、エルニーニョおよびラニーニャと呼ばれる現象である。太平洋の赤道域において海面水温が平年より高くなるのがエルニーニョ、逆に低くなるのがラニーニャであり、これらは数年おきに繰り返し発生する(注3)。

図3は8月10日の時点で、海面水温が平年と比べてどのくらい上下しているかを示したものであり、赤色方向が平年より高温側、青色方向が低温側である。全体的に平年より高めとなっている中で、太平洋の赤道域の水温が低めになっており、ラニーニャが発生していることが分かる。

本報告書では、このような海面水温やラニーニャの発生、および前述のACEなどを総合的に考慮した上で、今年は大西洋における熱帯低気圧の活動が活発になると予想している。

ところで、Resilience360社がこのような気象現象の調査・分析を行っているのは、悪天候による飛行機の欠航や港湾の閉鎖などといった、サプライチェーンを脅かすリスクを評価するためである(注4)。したがって5月に発表された報告書では、本稿で紹介したような気象現象の予測にとどまらず、主要な空港や港湾などにおいて、どのような影響が懸念されるかが記述されている。世界規模でサプライチェーン・マネジメントに取り組んでおられる方や、国際的な物流・輸送業に関わっておられる方には、こちらも併せて参照されることをお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF 25ページ/約7.6MB)

https://www.resilience360.dhl.com/resilienceinsights/2020-tropical-storm-season-outlook-mid-august-update/

注1)本稿では、原文における tropical storm を「熱帯低気圧」と訳している。これには台風、タイフーン、ハリケーン、サイクロンを含む。

注2)5月に発表された報告書「2020 Tropical Storm Season Outlook」は下記URLから入手できる。

https://www.resilience360.dhl.com/resilienceinsights/2020-hurricane-season-outlook/

注3)エルニーニョおよびラニーニャについては下記URL(気象庁のWebサイト)に詳しい説明があるので参照されたい。

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/faq/whatiselnino.html

注4)下記の記事で紹介させていただいたように、サプライチェーンのリスクに関する年次の報告書も発表されている。

第68回:サプライチェーンを脅かすリスクを世界規模で俯瞰する

Resilience360 / Annual Risk Report 2018

https://www.risktaisaku.com/articles/-/16559 (2019年4月9日掲載)

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方