2022/09/03

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウム

事故と災害の比較研究

受動的対策と能動的対策

交通事故の分野では各種対策を受動的な対策と能動的な対策とに分けて捉える考え方があります(図表14)。受動的な対策は、個人に大きな行動変容を求めません。その人自身が何か対策をしなくても勝手に安全な状態になるような対策です。例えば、自動車を買い替えたときにフロントガラスがより高性能なものに変わる場合、これは受動的な対策と言えます。他方で能動的な対策とは、個人に大きな行動変容を求めます。例えば、シートベルト着用は能動的な対策です。Hostという要素は最も変化させることが難しく、大きな効果を期待することも難しいとされています。傷害制御では、その対策がより受動的であるほど大きな成果を上げてきているのです。

自然災害については、能動的な対策に重点が置かれ過ぎている気がしています。風水害対策として「避難しなさい」と言いますが、交通事故の分野でも「脇見をせず運転しなさい」と言います。ここまでは両者で同じアプローチなのですが、言って問題が解決しないときにどうアプローチするかという段階で両者に差が出てきます。風水害対策では何とか教育や啓発で突破しようとしますが、交通事故分野では、行動を呼びかけるだけでは徹底が難しいということを前提に、センサーが危険を知らせるシステムを導入するなど、能動的対策だけに頼らず、受動的対策を組み合わせようとしているように見えます。この点が自然災害対策では弱いように感じるのです。

社会は変化し続けています。自動車やパソコン、家屋など、身の回りのものは時代の変化とともにより良いものに置き換わっていきます。その変化によるポジティブな価値は、誰もが享受できます。自動車の衝突防止などのいろいろなセンサーは、付けるかどうか聞かれません。オプションではなく標準装備にすることで、生活者は自然と安全性能が備わったものを買うことになり、交通事故に遭わなくなっていきます。

防災の取り組みはオプションになっていることが多いです。例えば、引越しの際の家具固定。家具1個につき何千円というふうにしている限り、生活者の隅々にまでは広がりません。安全になったらいいとは思っているけど、そこにお金をかけたくない。そこを教育・啓発で乗り越えようとすることに無理があります。災害の分野でも学ぶべきです。

フェーズフリーについて

南海トラフ地震はいつ起こるか分かりませんが、仮に2035年に起こるとすれば、あと10年ぐらいはあります。10年あれば、もしかしたら自動車の80%ぐらいは置き換えることができるかもしれません。家電製品も80%ぐらいは置き換えられるかもしれません。ということは、防災の観点から、今よりいい世界が見られるかもしれません。身近な歯磨きや服、スマートフォンなど買い替えの回転が速いものは、もっと早く結果が期待できます。スマートフォンは2~5年ぐらいで買い替えているので、災害時に役立つ新しい技術をスマートフォンに標準で載せることができたら、備えない人も含めて世の中を一気に変えることができます。

例えば、南あわじ市では備蓄食材にそうめんを採用しています(図表15)が、そうめんは、古くなるほど値が高くなる食材です。1年目のそうめんは350円で、ひねもののそうめんは540円です。しかも1分ゆでれば食べられます。また、今、フェーズフリーという考え方が広まってきています(図表16)。身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、非常時にも役立てることができるものにしようという考え方です。例えば、紙コップ。一見するとオシャレなデザインが施されたよくある紙コップのようにも見えますが、外側にデザインされた柄の変わり目を利用すると計量カップのようにして使える優れものです。柄を付けるだけで、これまでの紙コップとは違う災害時に役立つ新たな価値が付与されているわけです。

南海トラフを見据えた対策

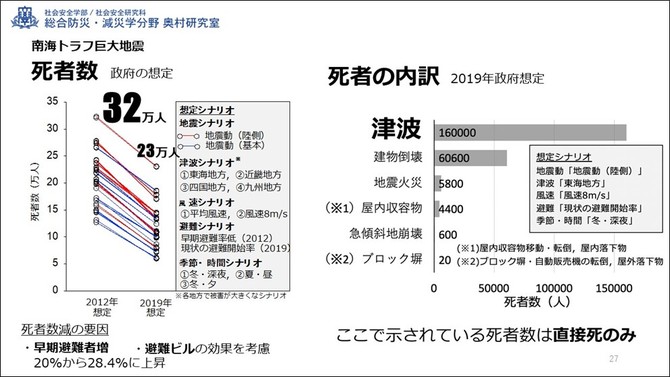

南海トラフ巨大地震の被害想定について、政府は最悪のシナリオで23万人の死者が出ると推計しています(図表17)。最も大きいのは津波による死者で、その次が建物の倒壊、そして火災、屋内収容物、急傾斜地の崩壊、ブロック塀等の倒壊と続きます。

建物の倒壊に関しては、建物の建替えが進めば、耐震性のない建物も次第に減少していくため、今後10年、20年で少しずつ減っていくはずです。しかし、津波による犠牲については、今後、避難が困難な高齢者が増える一方です。避難さえできれば助かる命ではありますが、建物倒壊による犠牲者数のような減少は期待できません。

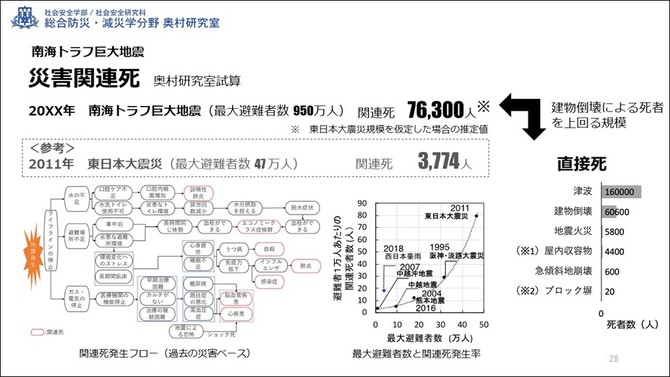

関連死も重要です(図表18)。政府は関連死の犠牲者を数字としては示していませんが、私の試算では、低めに見積もって東日本大震災と同じ水準であると仮定しても約7万6000人に上り、建物倒壊による犠牲よりも大きくなります。

地震火災に関しては、初期消火が重要です。地震のときに初期消火がなぜ重要かということがもっと理解されれば、火災による直接死はかなり減らせるのではないかと思います。屋内収容物(家具)の固定率は、40%台で頭打ちになっています。阪神・淡路大震災の後は8~9%程度の固定率でしたが、その後、大きな地震が発生するたびに上昇してきました。しかし、熊本地震では変化しませんでした。これまでと同じようにやっていても、これ以上は高くならない可能性があります。これをどうするかも考えなければなりません。

まとめ

事故の問題や災害の問題を横断的に見てきました。この半世紀を改めて振り返ると、交通事故も自然災害も人的被害を大きく減らすことができるようになったという実績に気付かされます。

一方で、交通事故も自然災害の風水害も死亡率が近年上がり始めており、なぜ上がっているのか、何かしら共通する社会の変化があるのではないか、丁寧に分析しなくてはいけません。そして、交通事故の分野から学んでおく必要があると思うのは、備えることが難しい人に対して能動的な対策がいかに難しいかということです。そこに対して受動的な対策を組み合わせれば死亡率が下がるということが数字としてはっきり表れています。風水害対策をはじめとする自然災害対策に関しても、こういうアプローチを考えたときに何ができるのかということを考えていきたいと思っています。

多くの民間企業が私たち生活者一人一人にいろいろな製品やサービスを提供してくれています。それらが置き換わる際に防災の観点からの付加価値が付与されたものになれば、備えられない人を含めてすべての人びとが今より安全な暮らしを少しずつ手に入れることができるようになります。もちろんそれを選択してくれる価値観の醸成も大事になるとは思います。それにはマーケティング分野の専門家の知恵も必要ですし、それを実践してくれる民間企業のアイデアも必要だと思います。

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウムの他の記事

- 事故と災害の比較研究南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは

- 災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方