2022/09/03

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウム

事故と災害の比較研究

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2022年度第2回研究会が7月22日に開催され、「事故と災害の比較研究-南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは―」をテーマに関西大学社会安全学部教授の奥村与志弘氏と、「災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―」をテーマに関西大学社会安全学部教授の近藤誠司氏がそれぞれ講演した。2回に分けて講演概要を紹介する。第1回は、関西大学社会安全学部教授の奥村与志弘氏の講演について。

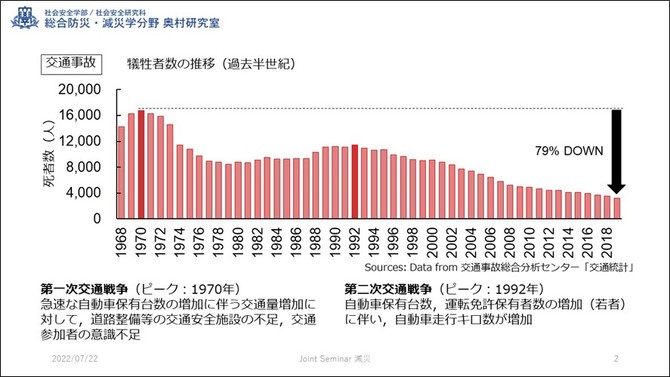

交通事故と自然災害の犠牲者数の推移

1970年ごろ、日本では年間1万6000人を超える方が交通事故で亡くなられていました(図表1)。その後、多様な取り組みが進むなかで年々死者数は減少していったのですが、1980年代に入り再び増加に転じた時期もありました。この傾向は1992年に死者数が1万2000人に迫るピークを迎えるまで続きました。バブル景気で若者でも自動車を所有しやすい時代でしたから、自動車保有台数が急増しています。しかしながら、過去半世紀で死者数は79%減少しており、長期的な傾向としては交通事故による死者数は減少傾向にあると言っていいでしょう。

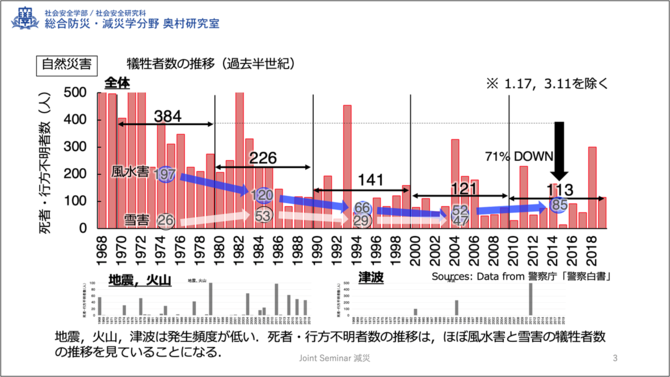

同じように、自然災害についても、その死者数の長期的な傾向をつかんでみましょう。ただし、一度に千人を超える死者が出た阪神・淡路大震災と東日本大震災を除いた中小規模災害に注目します。そうすると、1970年代は年平均384人だったのが、2010年代には年平均113人と71%も減少したことが分かります(図表2)。

ちなみに、地震や津波、火山の災害は、発生頻度が低く、過去半世紀の死者数を見ても傾向をつかむことができません。一方、風水害は毎年死者が出ていて、1970年代は年間約200人が亡くなっていたのが今は85人となっており、年平均の死者数が100人近く減っていて、全体の傾向に大きく影響していることが分かります。

バトンマトリックスによる比較

過去半世紀の間に、事故と災害の両方で死者数が7割以上少なくなっていることを確認しました。ここからは、どのような対策の成果でこのような結果が得られているのか、また、これから先、さらに死者を減らすために取り組むべき余地は残されているのか、両者を比較しながら分析してみます。

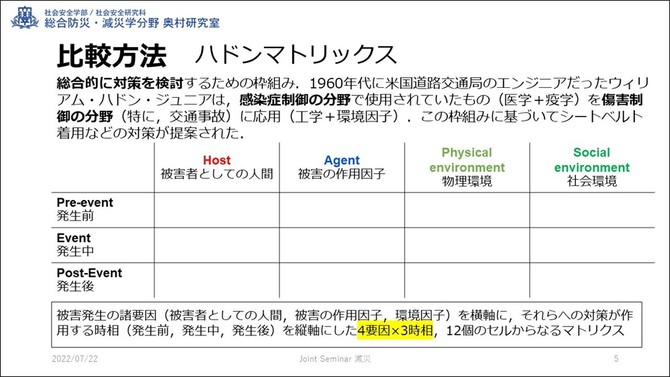

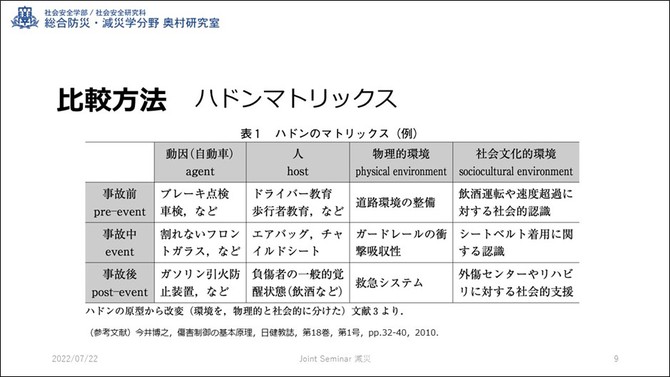

まず、交通事故等を含む交通災害や公害などを人為災害というカテゴリーに含めます。そして、ハドンマトリックスという分析の枠組みを用いて、人為災害と自然災害という異なるカテゴリーの災害比較を試みます(図表3)。

同枠組みは米国道路交通局のエンジニアだったウィリアム・ハドン・ジュニアによって1960年代に提唱されました。当時、米国では多くの交通死亡事故が発生しており、それを嘆いていた彼は、感染症制御の分野にヒントを得て状況を打開しようとしました。感染症制御の分野では医学だけでなく疫学も大事であること、つまり、患者に対して医学的な処置を施すだけではなく、社会環境に注目した対策を実施すことも重要だという考え方が定着していました。交通事故も、工学だけでアプローチするのではなく社会環境に注目した対策を考えようということでハドンマトリックスが誕生しました。

具体的には、多様な対策をまず「Host」「Agent」「Physical Environment」「Social Environment」という4つのどの要因に対するものなのかという視点で分類します。Hostは、被害者としての人間のこと。Agentは、その人に危害を加える作用因子、交通事故で言えば自動車です。Environment(環境因子)は社会的な環境と物理的な環境があります。交通事故で言えば、歩車分離という土木工学的な対策はPhysical Environment(物理環境)への対策であり、運転免許を取らなければ自動車を運転してはならないというルールはSocial Environment(社会環境)への対策です。

さらに、それらの対策を時間軸(時相)でも分類していきます。つまり、災害のどのフェーズで作用するのかによって「Pre-event」「Event」「Post-event」の3つに分類します。Pre-eventは災害事象が発生する前、Eventは発生中、Post-eventは発生後です。

1960年代、ウィリアム・ハドン・ジュニアは、同手法を用いて交通事故対策を分析し、要因がHostで時相がEventに対応する対策が不十分であることに気づき、シートベルト着用などの対策が提案されたそうです。

交通事故対策をハドンマトリックスを使って整理した文献はいくつもあります(図表4)。その事例によると、ブレーキ点検や車検は、Agent(自動車)に対して事故前に効果を発揮する対策となります。割れないフロントガラスにするのは、Agentに対して事故中に有効となります。ガソリンの引火防止装置は、事故が起こった後の二次災害を防ぐための対策で、Agentに対して行う事故後の対策になります。ドライバーや歩行者への教育は、Hostに対して主に事故前に有効です。エアバッグやチャイルドシートの徹底は、Hostに対して事故中に有効です。ガードレールなどは、事故中の物理環境の対策に入ります。

ただし、いろいろな論文を見ると定義の曖昧さが原因で、論文によって使われ方にばらつきがあることに気が付きました。使用目的によっては大きな問題にならないのですが、私は、交通事故と自然災害の問題を横断的に分析したいと考えているので、定義が曖昧だとうまく整理できません。

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウムの他の記事

- 事故と災害の比較研究南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは

- 災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方