2025/10/14

危機管理の伴走者たち

トップインタビュー

スマートドライブ代表取締役 北川烈氏

-Profile-

【きたがわ・れつ】

1989年生まれ、東京都出身。慶応大学在籍時から国内ベンチャーでインターンを経験。その後1年間米国に留学し、エンジニアリングを学んだ後、東京大学大学院に進学し移動体のデータ分析を研究。自動車のデータ活用、EV、自動運転技術が今後の移動を大きく変えていくことに感銘を受け、在学中にスマートドライブを創業。

スマートドライブ(東京都千代田区)は、自動車に取り付けられたセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。車両管理業務の省力化、運転のムリ・ムダやリスクの可視化など、移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしている。2022 年12月には東証グロース市場への上場も果たした。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞いた。

――最新の情報技術を使って安全で快適、かつ、環境負荷の少ない車社会を実現する。いわゆる次世代交通が注目されていますが、スマートドライブの理念は「移動の進化を後押しする」ですね。起業のきっかけを教えてください。

米国への留学体験が大きいですね。コンピュータサイエンスを1年間学んだのですが、世界中から集まった仲間から多くの刺激を受けました。当時の友人がグーグルやテスラといった先端テクノロジー企業に就職するなか、技術革新とそれにともなう産業構造の変革を身近に感じたことが起業のきっかけです。

自動車を中心に、モビリティは間違いなく変革の真っ只中にあります。電気自動車、自動運転といった技術からカーシェアリングのような仕組みまで、移動の手段、あり方が変わり、概念自体が変わっている。それは人の生活を変え、産業構造を変え、社会を変えていくでしょう。

――本格的にポスト・モータリゼーションの時代に入っていく、と。

いわゆる次世代交通が進展した世界を、あくまでイメージですが、私は「移動が移動でなくなる世界」と呼んでいます。

つまり、移動の「負」がなくなる。代表例が事故や渋滞です。いまはまだ避けられない問題ととらえられていますが、20年後、30年後には劇的に減る。これまで不可避とされてきた時間的・経済的損失、精神的負荷が激減するとなれば、社会全体の生産性が上がり、余力が生まれます。

それにより、従来型の車中心社会も変わるでしょう。人の行動様式や都市のあり方も変わると思います。ドーナツ化による旧市街地の衰退、郊外の人口集中、ロードサイドへの経済集積、ドライバーの高齢化といった近年の社会問題も改善されるのではないでしょうか。

それはすなわち、個人がより豊かさを実感できる社会です。その変革を日本発で後押ししたいと思っています。

車を使う企業のDXを後押しする

――移動というのは経済社会の活動に極めて大きなウエイトを占める要素なのですね。進化を後押しするため、どのようなことに取り組んでいきますか?

私は、10年以上前ですが、米・グーグルの会社キャンパス内を走っている自動運転の車に乗ったことがあります。しかし、それがいま世の中にどのくらい普及しているかというと、少なくとも日本で見かけることはほとんどありません。我々はまだ従来型の車が中心の社会のなかにいます。

逆にいうと、いまはまだものすごい数の従来型の車が走っている。我々はこのすごい数の車の運転走行データに着目し、これを収集・蓄積、活用することで、既存のモビリティシステムを少しずつ改善していきたいと考えています。

その第一ステップが、比較的稼働率が少ないアセットへの働きかけです。具体的にいうと法人車両、一般企業の社用車、営業車ですね。1日に数時間しか稼働しない、土日祝日も稼働しない。アセットマネジメントによって効率性と安全性を高められる余地が大きく、それによるメリットも大きい領域です。

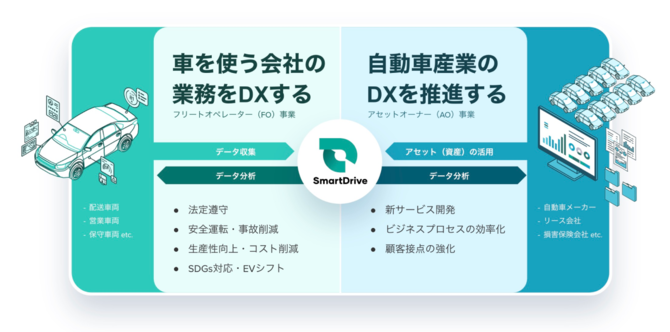

●スマートドライブの事業領域

――そのアセットマネジメンに向け、どのようなデータサービスを提供するのですか?

一丁目一番地が「クラウド型車両管理システム」を使ったサービスです。車載のセンサーデバイスやドライブレコーダーから収集した運転走行データをSaaS(サース)で提供するもので、位置情報や走行履歴の把握、運転診断、運転日報・月報の作成など、さまざまな場面で役立ててもらっています。

役立て方としては、大きく分けると「守り」と「攻め」の両面があります。サービスを導入いただいているお客様は現在2000社を超えていますが、車両管理に関する悩みや課題は会社によって違い、データ活用の目的もそれぞれです。

「守り」でいえば、現在、道路交通法によって一定数以上の自動車を使用する事業所には安全運転管理者の選任が義務化されている。日々の車両管理やドライバーへの指導、運転日報の記録・作成など結構な業務量です。それが、データ活用によって大幅に省力化できる。ドライバーの運転状況を点数化し、安全教育に使うことも可能です。

特に昨今はアルコールチェックの確認、記録が厳しくなっていますが、前日の飲酒によって翌日朝に酒気が残ることもある。すると、朝早く車を使用したい社員がチェックをせず、運転自体を申告しないケースも出てくるわけです。車載のデバイスですべてデータ化されているとなれば、そうしたコンプライアンスの逃げ道をなくせます。

「攻め」でいえば、走行ルートを可視化して訪問効率の改善に役立ててり、直行直帰をしやすくしたり、逆に長時間の運転や時間外の運転を抑止したりといった使い方ができる。また走行距離からCO2の排出量を分析し、燃費の改善やEVへの切り替えなど、脱炭素活動の推進に役立てることもできます。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方