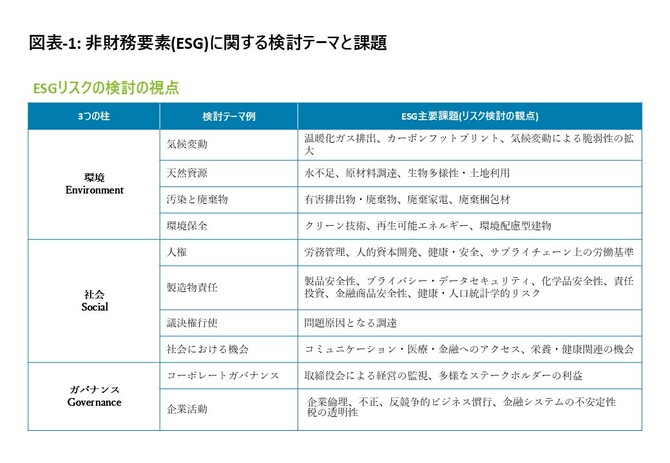

企業は、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)の中で掲げられている社会課題の解決に対して、事業活動を通じた貢献といった社会的要請に向き合う必要がある。必然的にESG(Environment, Social, Governance)の視点(図表-1参照)を経営に取り込み、経済的価値(利益の獲得)と社会的価値(社会的課題の解決)を両立させてゆくことを新たな経営課題と認識することとなる。これまでの企業の意思決定基準は経済的価値に偏重していたが、今後は、社会的価値との関係を重要な視座に加える必要がある。

ところで、社会的価値と経済的価値の両立を図る必要性はどこにあるのだろうか?社会課題が放置されてきた背景には経済的な事情が潜んでいることが多い。社会課題に対して最も強い効力を発揮できるのは公助であるが、公助にも限界がある。例えば災害からの復興について考えてみるとわかりやすい。被災者及び被災地を救済してより良い状態に戻すことは喫緊の課題となる。その場合、利用しうる資金は、公助における公的資金、共助による資金(義援金、共済等)、そして被災者自らの資金が考えられる。公的資金には、個人補償不可という日本の慣習的原則もあり、限界がある。そこで、このような公助の外にある問題をどのように考えてゆくのかといった問題に対して、民間の事業はどのように貢献できるのであろうか、ビジネスを通じてどのような解決が考えられるだろうか。事業活動という継続的サービスにおいて、社会的価値と経済的価値を両立させる方策を見出してゆかなければなるまい。

グローバルガバナンスの強化

ガバナンス(Governance)とは、ラテン語のGubernareに由来する。元々は船の舵取りを指す言葉であった。その後、指導する、運営するといった意味に使われるようになった。国全体や社会全体の舵取りのGovernmentや、企業や組織において利害関係者の利益を守り、透明で公正な運営を担保する仕組みを意味するガバナンスという用語になった。ガバナンスは、何を対象とするかによって、コーポレートガバナンスやITガバナンスなどのように使われている。

ここで、社会課題をいかに解決するかと言った問題を考えてみたい。SDGsで掲げられたグローバルな課題への対応においては、関係する社会や国際関係におけるガバナンスを視野に入れなければならない。国際社会には世界政府が存在しないため、国家レベルを越えた多数の国や政府、多数の市民社会、企業、NPO、地域コミュニティなど、多様なアクターが協力して国際社会を運営してゆくこととなる。一国の運営のように政府が一方的に統治することはできないため、国際社会全体で「協治」する必要がある。最近の国際課題は、国レベルを越えた地球レベルとなっており、多国間での解決が必要である。国同士や国際機関、企業、市民社会などが協力してルールや枠組みを作り、国境を越えた課題を解決する枠組みが必要となる。このような枠組みのことをグローバルガバナンスと呼んでいる。気候変動や生物多様性などの地球環境問題において国際的枠組みが構築されているのはそのためである。企業がグローバル化した社会問題へ取り組む際には、これらの枠組みを念頭においた対応が求められる。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方