2022/12/20

Joint Seminar減災2022 第3回シンポジウム

災害・災害対応の最新事情を知る

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2022年度第3回研究会が10月28日にオンライン形式で開催され、「胆振東部地震を振り返る〜安平町の復興と挑戦」をテーマに、2018年の北海道胆振東部地震で被災した安平町の職員が講演した。講演内容を紹介する。発表者は、政策推進課政策推進グループ課⻑補佐の木村誠氏、税務住⺠課税務グループ主幹の奥田浩司氏、政策推進課政策推進グループ主査の笹山陽平氏、総務課情報グループ主査の塩月達也氏の4人。

地震の発生と被害・影響

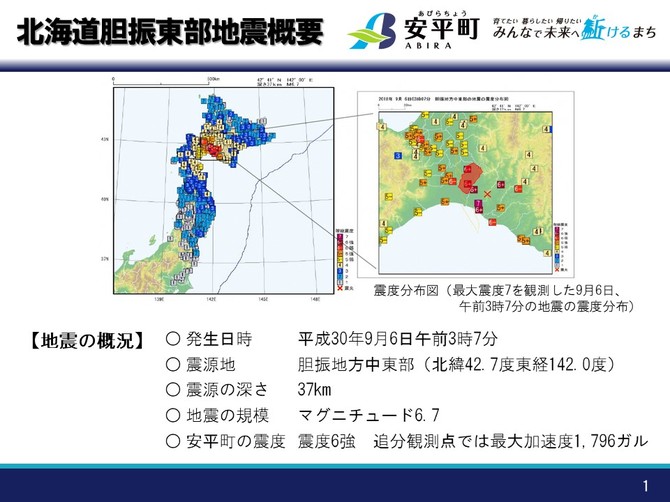

平成30年9月6日午前3時7分に北海道胆振東部地震が発生いたしました(図表1・2)。地震発生直後、北海道全体が停電、いわゆるブラックアウトが起き、液状化現象も起きました(図表3)

厚真町では土砂崩れによる犠牲者が多かったと思いますけれども、安平町では死者がゼロ名。不幸中の幸いだったと思っております。

続いて、避難所の状況です(図表4)。町内で最大で13カ所開設し、718名の方が避難しておりました。平成30年11月30日に全ての避難所を閉鎖しております。右上の写真が追分公民館の様子です。写真は9月12日のものですので、1週間もかからずダンボールベッドが届いて避難所の生活は劇的に改善されたものと思っております。

そして、図表5は支援物資、給水の様子です。左上の写真が役場庁舎前の車庫。右上の写真が役場の道路向かいにある、「早来研修センター」と呼ばれる昔の小学校体育館です。物資は全てこちらに集約し、ここから各避難所へ配送しておりました。発災当初は職員が担当して、各避難所のニーズを把握し、1日2回配送しておりました。その後はヤマト運輸と契約し、在庫管理と配送をお願いしたところです。右下の写真が陸上自衛隊の給水支援の様子です。市街地はこのような感じで会館前など、地点、地点で住民の方に集まってもらう形を取っておりました。しかしながら農村地区は隣の住宅まで100メートル、200メートルと住家が点在していることや高齢化もあって水を受け取りに来ることができないという課題もありました。そこで農村地区は自衛隊さんにお願いし、各々の家の前まで給水支援を行うという、きめ細かな対応を心掛けました。

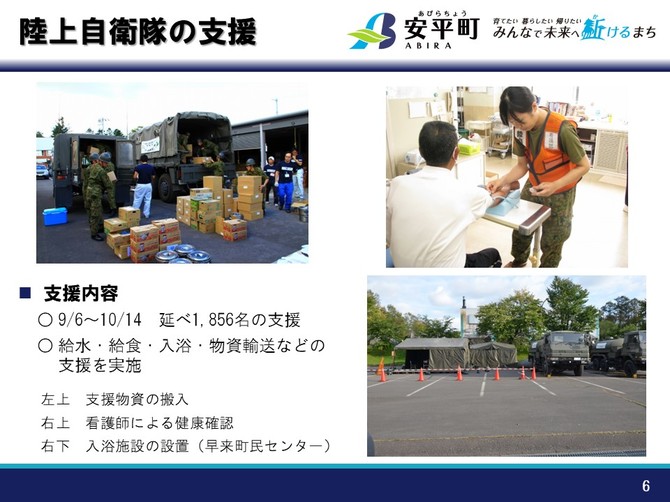

図表6は、陸上自衛隊の支援の様子です。9月6日~10月14日の約1カ月間、支援をいただきました。先ほどご紹介しました給水支援の他、給食、入浴、物資輸送の支援をいただきました。自衛隊の皆さんの支援は本当にありがたかったです。

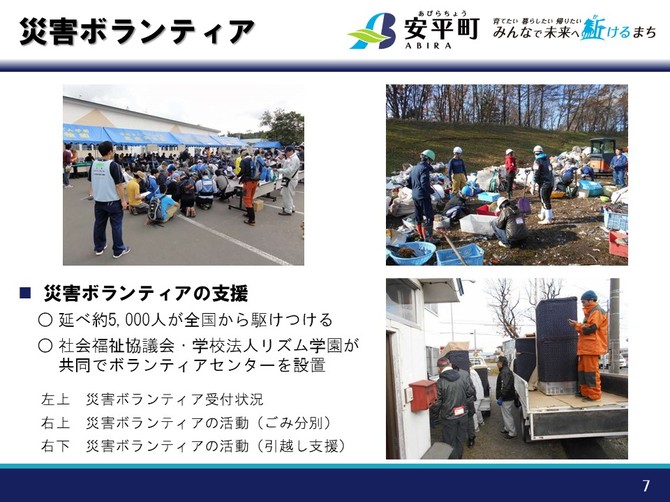

図表7は、災害ボランティアの様子です。延べ5000人の方々に全国からボランティアとして活動していただきました。ボランティアの皆さんの活躍がなければ復興は遅れたものと思います。改めてお礼申し上げます。

運営は「安平町社会福祉協議会」と「早来こども園」を運営する「学校法人リズム学園」が共同で担いました。官民共同での運営というのも安平町の特色だと思います。「早来こども園」では平時から参観日の申し込みであったり、メール連絡システムなどICTの活用には長けており、このシステムを災害ボランティア用にアレンジしてボランティア募集や仕事の割り振りがスムーズにできたとお伺いしております。

次に、復旧への対応についてです。まず住家被害認定調査ですが、新潟大学の田村先生、富山大学の井ノ口先生のご助言のもと、町内の全棟全戸調査を実施しました。新潟県、岩手県から派遣いただき、9月14日~10月5日までの期間、1班3名の20班で編成し、住家3158棟、非住家4055棟、合計7213棟を調査しました。この調査で約9割の住家に被害があることが分かりました。

続いて、被災者台帳システムです。被災世帯の建物被害認定調査から、り災証明交付、各種支援制度の支給管理を一元的に管理しました。また、仮設住宅の状況、各種支援金の支給状況、町で受けた相談内容等に関する項目を追加し、複数課で被害者の支援に活用しました。

応急仮設住宅は30戸、また町内の特別養護老人ホームが使用できなくなったため、福祉仮設住宅を36戸建設しました。全国で初めて自分の敷地内にトレーラーハウスを置くことが認められました(図表8)。

図表9の左上の写真が中学校の仮設校舎になります。その右の写真が仮設校舎ができたばかりの3学期の始業式の様子になっています。仮設校舎のほうは体育館がないので、このように生徒が教室に入ると非常に狭い教室だというのが伝わるかと思います。被災した早来中学校については、元々少し高台のほうにありました。グラウンドの地割れなどにより入るのは危険ということで使用ができませんでした。その後、新しい学校を建設しようという方針を決定したのですが、それまでの間の約4年間、こちらの仮設校舎が使われることになりました。使われることになりましたというのは、今もまだ仮設校舎が使われており、新しい学校の建設がちょうど今月(10月)、終了する見込みでして、年が明けた後、新しい学校が開校する予定です。ただ、グラウンドなどはまだ整備がされていないので、来年度、グラウンド整備がされるという予定になっております。

仮設校舎のほうは地震が9月に発生しまして、約5カ月後の冬である1月に仮設校舎が完成しました。その間は公民館とか市民会館といわれるような場所である「早来町民センター」という場所で中学生は学校生活を送りました。もちろんその「早来町民センター」は避難所としても使われておりましたので、避難された町民の方々と中学生が一つの建物を共同で使うという状況になっておりました。

左下の写真は町内の仮設店舗です。早来地区の商店街は古い店舗が多かったので、建物の被害も多く仮設店舗を整備しました。

図表10は、生活道路の被災状況と復旧状況になります。左上の写真は道路よりも少し高いところに畑があるのですが、畑の斜面が崩れて土砂が道路をふさいでいるといった状況で、左下の写真は道路の路盤がやられて道路全体が崩れてしまっているのが分かります。

図表11は、河川の被災状況と復旧状況となります。左上と左下の写真では、山林の崩壊により土砂が川をせき止めていたり、せき止められることで川の水がたまってしまっているという状況が分かります。

図表12は、住宅地の裏山にクラックが入り、危険ですよということで長期避難地域として指定された住宅地とその復旧状況になっております。町内では2カ所ほどがこの長期避難地域に指定されておりました。左上の写真を見ていただくと住宅が10件ほどあるのですが、ビニールシートがかかっているのが青い部分になっておりまして、この部分にクラックが入った状況になっております。ここの部分の復旧工事を行ったというものになります。

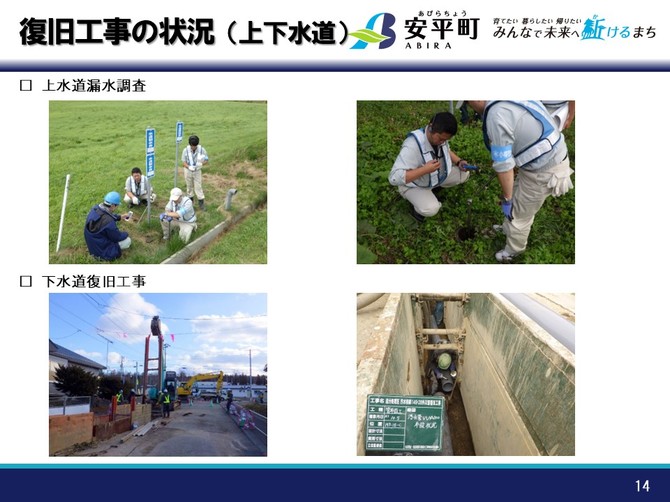

図表13は、「ときわ球場」の液状化などの写真となります。こちらの写真につきましては、水道の関係で、地震で水道管が破裂したり割れたりということで漏水が発生していないかといった漏水調査を地震後に行っております。また、図表14は、地震によって下水道管がずれてしまったり、波打ってしまったりということから復旧工事を行っている様子になります。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方