2011/01/25

誌面情報 vol23

危機発生時の広報戦略【PART2】

【PART 2】 メディア対応の基本

逃げるな、隠すな、嘘をつくな

■すべてのステークホルダーへ影響する

危機管理広報において特に重要とされるのがマスコミなどへのメディア対応だ。テレビや新聞、インターネットなどによる報道は、消費者はもちろん取引先、株主、そして従業員まで、あらゆるステークホルダーに影響を及ぼす。危機の被害を最小限に抑えられるかどうかは、メディア対応にかかっているといっても過言ではない。

元・安田生命保険(現明治安田生命保険)の取締役広報部長で、現在、NPO法人広報駆け込み寺の代表を務める三隅説夫氏は「そもそも広報と広告の違いすら分かっていない会社、経営者が多い」と指摘する。広告宣伝がうまくできていても、危機発生時の広報対応を間違えば、一気にブランドは崩れ去る。三隅氏は「広報とは危機管理そのもの」と説く。

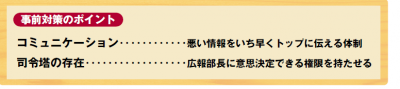

■事前対策のポイント

組織内に危機管理委員会を設けたり、危機管理マニュアルを整備するなど、リスクマネジメントに取り組む企業は多い。しかし、三隅氏は実際に危機が発生した後の体制については意外にしっかりと考えられていないと警笛を鳴らす。

最も重要なのがコミュニケーション。社外とのコミュニケーションはもちろんだが、そもそも、社内において悪い情報を一早くトップに伝えるためのコミュニケーションが不足しているとする。「担当者や担当部署は、怒られることを怖がってミスを隠し込む。結果、社内ならミスとして処理されるような問題が、隠しておくことで内部告発などによってマスコミなど外部に伝わり、不祥事になってしまう」。日ごろから組織中で風通しをよくし、十分にコミュニケーションを図っておくことが何より重要ということだ。

もう1つ大切なのが危機発生時に意思決定をする司令塔の存在。特に、マスコミなど外部への対応については普段からマスコミと付き合いのある広報部長がすべてを取り仕切るべきだとする。そのためには広報部長を役員に選任するなど権限と責任を持たせるべきだと三隅氏は語る。「経営者の分身として、社内の統制が取れるような人材でなければ務まらない」。

三隅氏自身、旧安田生命の広報に17年間身を置き、その間、取締役広報部長も歴任し、このことを強く実感したという。「役員会に出席して情報が直接、把握できるということは、危機管理広報において極めて大きな意味を持つ。役員にしないまでも広報部長を役員会に陪席させるような仕組みが必要」。

■危機発生時の対応

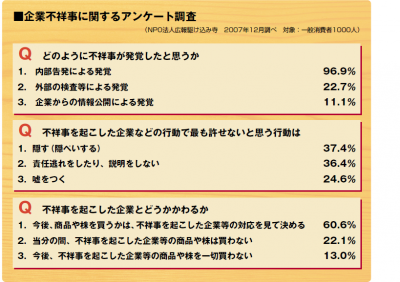

NPO法人広報駆け込み寺が一般消費者1000人を対象に行った企業不祥事に関する調査がある(2007年12月調べ)。

それによると、企業の不祥事が増えていると感じている人に、「どのように不祥事が発覚したと思うか」発覚の原因を聞いたところ、96%の人が内部告発を挙げた。また、不祥事を起こした企業の対応については、「隠す、説明責任を果たさない、嘘をつく」などに憤りを感じている回答が多かった。

しかし一方で、不祥事を起こした企業とのかかわり方については、「不祥事を起こした企業の商品や株を買わない」との回答は少なく、今後「企業等の対応を見る」との回答が過半数を占めた。

三隅氏は「メディア対応のポイントは、逃げるな、隠すな、嘘をつくな」の3原則と言いきる。いずれも、NPO法人広報駆け込み寺が行った調査において、不祥事を起こした企業として最も許すことができないとされる行動だ。

「やってしまったら謝るしかない。“逃げないで謝りなさい、隠し事はしてはいけません、嘘を言ってはいけません”と親が子どもを教育するのと同じこと。隠したり嘘をついても、内部告発となって、必ず後に発覚する」。

逆に、悪い情報でもどんどん出して、しっかりとした改善策を伝えれば、ピンチをチャンスに変えることもできると三隅氏は語る。「アンケートでも、企業の対応を見てかかわり方を決めると言ってくれている。きちっと対応すれば、またいらっしゃいということ」

■記者会見の発表内容

一般に、不祥事などの謝罪会見で伝えるべき基本項目とされているのが以下の5点。

1、謝罪

2、現状説明

3、原因

4、改善策

5、処分・責任

1は、原因が詳しく分かっていない段階でも、まずお騒がせしたことについてお詫びをする。2は、現状どのような状況になっているかステークホルダー全般に対する影響についての説明。3は、なぜこうなったかという原因について。そして4が今後の被害拡大を防止するための対策。5は、経営者や担当者の責任や処分の方針について。

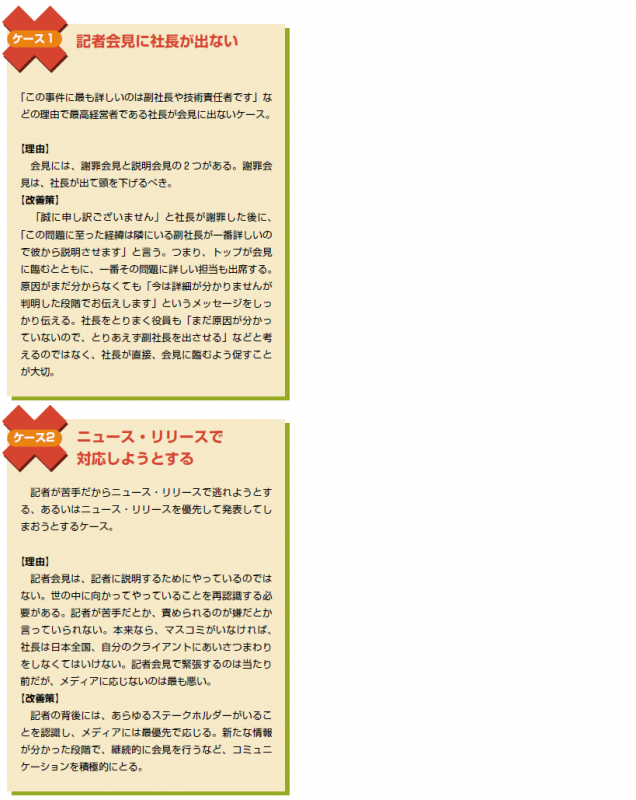

しかし、三隅氏は、これらをしっかり伝えたとしても、非難されるケースは多々ありえると指摘する。以下、三隅氏が挙げる「記者会見の悪い例」をまとめた。

■訓練の重要性

三隅氏は、正しいメディア対応ができるようにするためには日々の教育・研修が重要と強調する。「反射神経と同じようにすぐに反応できるように何回も教育・研修をやって体に覚えさせなくてはいけない。

ゴルフと同じで、理屈が分かっても絶対にうまくいかない」

経営者から末端の従業員に至るまで、実は日々の業務の中で電話を受け付けたり、来訪者と会うなど広報の仕事をしている。「広報は広く報いると書く。社会に広く報いて貢献するには、従業員1人1人が、広報の意識を持って、取り組むことが重要」と三隅氏は話している。

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方