2023/06/19

Joint Seminar減災2023特別企画

前国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)は5月19日、大阪市内で林春男代表の防災科学技術研究所理事長退官を記念した特別セミナーを開催し、林氏が「ワールドを訪ねて~これまでの研究生活をふりかえり、いま伝えたいこと」をテーマに講演した。林氏は、約40年に及ぶ研究人生を振り返るとともに、来るべき巨大災害に向け防災DXの構築が急務であることを訴えた。講演概要から防災DXに関することを抜粋して紹介する。

首都直下地震や南海トラフ地震へのタイムリミット

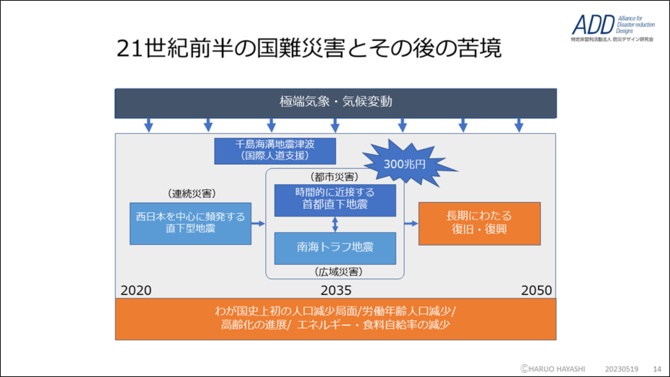

2020年から2050年まで、21世紀前半のわが国を俯瞰すると、2035年ぐらいに南海トラフ地震が起き、同時期に首都直下地震も起きるかもしれないといわれています。被害総定額は南海トラフ地震が200兆円、首都直下地震が100兆円ですから、全部で300兆円を超える被害が出て、わが国の国民は1人当たり300万円の負債を負うことになります。その前に西日本で直下地震がいくつか起こるでしょうし、時期的には択捉島、国後島辺りで地震あるいは津波被害があってもおかしくありません。それらから立ち直らなければならず、非常に長期にわたる復旧・復興が予測されています。

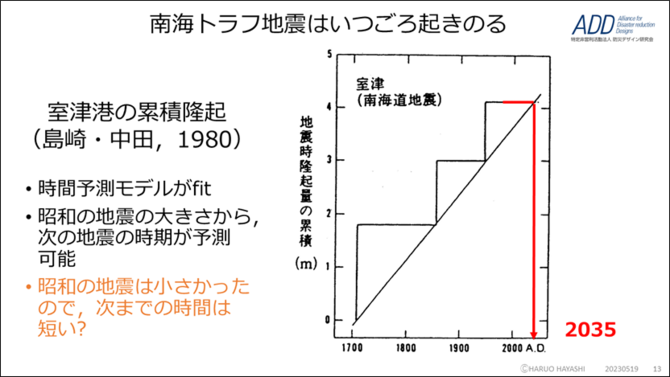

南海トラフ地震が、なぜ2035年かというと、島崎・中田の1980年の発表が基になっています。彼らが過去の南海トラフの地震を調べると、四国の室戸岬の方にある室津ではいつも地盤が跳ね上がり、地盤の跳ね上がる量とマグニチュードがほぼ相関し、それが次の発生時間とも関連する可能性が示されました。そこで、図表1のグラフを作りました。宝永地震で2メートル、それから約150年後の安政南海地震で1メートル20センチ、それから約80年後の昭和南海地震でまた1メートル20センチぐらい跳ね上がりました。本当はその間に地盤がたわんでいくのですが、地殻変動がないと仮定すると階段状のグラフが描けて、下の角が一直線に並ぶというのです。彼らは昭和南海地震までしか描いていませんが、点線を伸ばして斜線との交点を求めて垂線を引くと2035年になります。

増加する気象災害

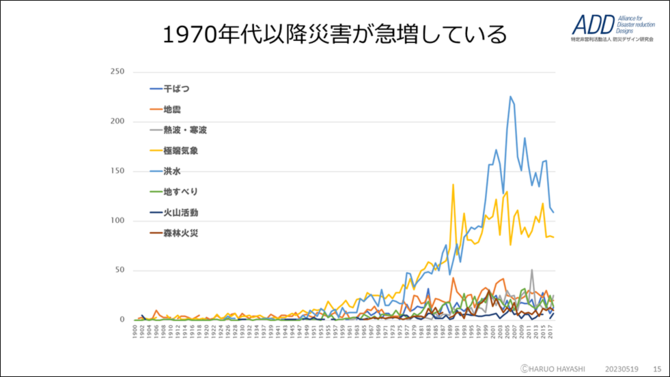

このような連続的な地震災害に加えて、極端気象や気候変動の影響が極めて顕著になってきています(図表2)。図表3を見ると、増えているのはブルーの洪水と黄色の極端気象、いわゆるゲリラ豪雨や雹などです。気象系の災害の絶対数が世界中で増えています。

加えて、わが国は歴史上初めて人口減少傾向を迎えています。公式のデータでは、2008年から人口減少傾向が恒常化しています(図表4)。出生数より死亡数の方が多い状況が21世紀はずっと続くだろうといわれています。子どもの数がどんどん減り、生産年齢人口が減ってきています。

求められるレジリエンスの向上

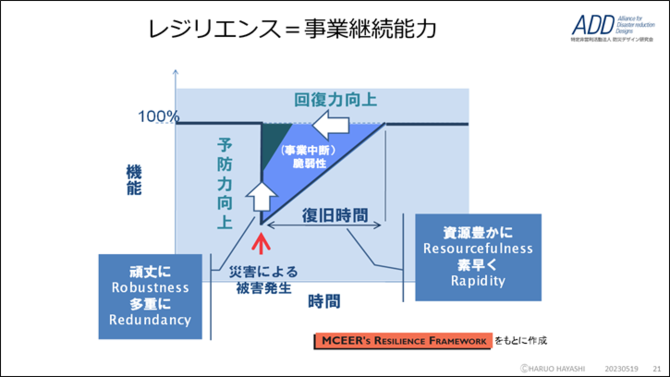

このような社会状況の中で、300兆円を超える災害被害を乗り越えられるようにしなければいけません。被害をゼロにはできないので、やらなければいけないことは、少しでも発生する被害を減らす努力を続けること、重要な社会機能については高い事業継続能力を持つこと、社会全体として速やかな復旧・復興を実現することの3つです。これらを総合してレジリエンスといい、われわれはこれからレジリエンスを高めていかなくてはいけません。具体的には、予防力と回復力を高めて全体の脆弱性を小さくすることが重要です(図表5)。

- keyword

- 防災DX

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方