公益社団法人東京自治研究センターは今年5月27日、東京・千代田区で「第14回災害時の自治体職員の役割研究会」を開催した。同センターは自治体関係者や都民らに政策提言や問題提起、情報提供を行う研究機関で、災害時の自治体職員の役割研究会には学識分野から筆者も参加している。今回は災害時福祉支援の実態について、当日行われた元輪島市役所福祉課主幹の羽村龍氏の講演を紹介する。

(以下は、第14回災害時の自治体職員の役割研究会で行われた講演をまとめたものです)

出典:公益社団法人東京自治研究センター災害時の自治体職員の役割研究会講演録

令和6年能登半島地震 福祉分野における災害支援

―被災地ではこんな地域課題が浮き彫りになった―

羽村龍

元輪島市役所福祉課主幹

■はじめに

輪島市役所の福祉課で主幹を務めておりました羽村です。

簡単に自己紹介をさせていただきます。私はもともと東京の出身で、出版社で福祉関連の書籍編集に携わっていました。その後、輪島市のNPO設立をサポートする仕事との出会いをきっかけに輪島市へ移住し、地域おこし協力隊を経て市の職員となりました。

福祉課の主幹として、障害福祉や重層的支援体制整備事業などを担当していたなかで、今回の地震に見舞われました。

■見通しの立たない災害支援の現場―戸惑いの中で

私がこのたびの能登半島地震で災害支援に携わり、最初に感じたのは、これから何が起こるのかというスケジュールの見通しを示す資料が驚くほど少なかったという戸惑いです。災害支援の現場では、次に何が起こるかを予測し、逆算して準備を進める「段取り」や「仕込み」が非常に重要になります。しかし、そのための羅針盤となるようなものが、手元にはほとんどなかったのです。

内閣府の手引書を読んでも、具体的なタイムラインは示されていません。もちろん、災害の規模や地域性によって状況は千差万別ですから、一概にスケジュールを示すのが難しいことは理解できます。しかし、ある程度のフェーズの移り変わりや、その時々に発生し得る課題といった、いわば「災害支援の定石」のようなものがあるはずです。私はそれをとにかく知りたかった。

役所という組織は、体制を整えるにも、何か事業を始めるにも、決裁という手続きが必要です。「こういうことが起こる見込みなので、こういう体制を準備します」という見取り図を上層部に示し、承認を得なければなりません。事が起きてから「ヨーイドン」では、どうしても遅れが生じてしまいます。

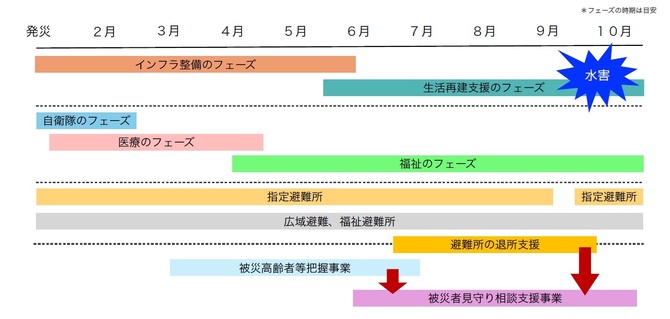

そこで私は、さまざまな専門家の方々からお話を伺いながら、自分なりに災害支援のスケジュールを整理してみました。大きく分けると、災害支援には2つのフェーズがあると考えています。一つは「インフラ整備のフェーズ」、もう一つは「生活再建支援のフェーズ」です。

●発災以降のフェーズの移り変わり

従来の災害支援は、このインフラ整備に重心が置かれがちで、その比重は8対2、あるいは9対1といっても過言ではないかもしれません。水道や電気、道路といったライフラインが復旧し、仮設住宅の建設に目途が立った段階で、多くの対口支援、つまり他の自治体からの応援部隊は引き上げていきます。

残された生活再建支援は、被災した地元自治体や社会福祉協議会、災害支援団体が担うことになるわけですが、今回の能登半島地震のような大規模な災害では、地元だけの力でそれをやり遂げるのは非常に困難です。多くの職員が被災者であり、マンパワーも資源も圧倒的に不足しています。支援に来てくださる方々が帰っていくとき、被災自治体の職員は寂しさと心細さを感じたと思います。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方