2012/12/24

防災・危機管理ニュース

全国地震動予測地図に合わせJ-SHISが内容更新

政府の地震調査研究推進本部は12月21日、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに襲われる確率を示す「全国地震動予測地図」の最新版を公表した。予測地図は2005年から公表されているが、東日本大震災を受け、予測手法を見直し、2年ぶりの更新となる。東日本大震災後では初めて。

これに併せて、防災科学研究所のJ-SHIS「地震ハザードステーション」も内容が更新された。同システムは、今回公開された全国地震動予測地図に伴い整備された確率論的地震動予測地図や主要断層帯で発生する地震に対する地震動予測地図、深部地盤モデルなどが一元的に管理されたもので、住所や郵便番号を入力することで、自社や自宅の地震動予測、周辺にある主要活断層や、その他の活断層、主要活断層帯の地表トレース(地下の震源断層の平面を地表まで延長したときの出現位置を示したもの)、地盤情報などを250メートル四方の範囲でピンポイントで把握することができる。BCP策定における自社の被害想定や、代替施設の選定にも役立てることができる。

http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

従来の地震ハザード評価の課題

地震調査研究推進本部では、東日本大震災直後から、地震動ハザード評価に関する検討を行ってきた。しかし、これらの課題は地震動ハザード評価の本質にかかわるもので、解決には長い時間が必要であるため、現時点での検討結果を公表するとともに、これらの検討に資するために、従来の方法により仮に作成した全国地震動予測地図2012 年版を付録として添付した。

検討結果の報告書によると、従来の地震動ハザード評価の課題としては、以下の4点が挙げられる。

- 手法の有効性(そもそも確率論的地震動ハザード評価の基本的枠組みは有効なのか)

- 震源断層を特定できなかった地震の問題の検討 (震源に関する情報が十分に得られれば実際の地震動ハザードをうまく再現することができるのか)

- 震源を特定しにくい地震のモデル化(震源についての情報が十分に得られない地震についていかにモデル化し地震動ハザードを評価すべきか)

- 表現方法の問題(30年間を対象とした場合に確率値が小さくなる低頻度の地震によるハザードをどのように表現すべきか)

今回の検討の結果では、①手法の有効性に関しては、過去の時点について作成した確率論的地震動予測地図と実際のデータとの比較から、確率論的地震動ハザード評価手法の基本的枠組みについては有効性を確認した。

②震源断層を特定できなかった地震の問題については、東北地方太平洋沖地震について、確率論的地震動予測地図による東北地方の地震動ハザードは過小評価となっていた問題について検討し、東北地方太平洋沖型の繰り返し地震を考慮することで、過小評価の問題が改善されることを示した。

③震源断層をあらかじめ特定しにくい地震のモデル化については、これまでに発生した最大の地震の規模を「震源断層をあらかじめ特定しにくい地震」の最大規模としたモデルと、より規模の大きな地震まで考慮したモデルとで地震動ハザードを計算し、両者を比較。その結果、後者のように地震活動モデルに含まれる不確実性を大きくとることで、低確率のハザードレベルに対して、より適切に対処できることを示した。ただし、どの程度まで不確実性を考慮するかについては、今後検討を行う必要があるとする。

④表現方法の問題では、従来の30年間3%(再現期間約1000年に相当)や30年間6%(再現期間約500年に相当)の地震動予測地図では、内陸や沿岸海域の活断層や発生間隔が長い低頻度の海溝型地震による地震動ハザードの影響が捉えにくいという問題について検討を行い、問題の解決策の1つとして、非常に長期間の確率論的地震動予測地図を作成し、これを長期間の平均像としての確率論的地震動予測地図と位置づけることにより、低頻度の地震による地震動ハザードがより捉えられやすくなることを示した。

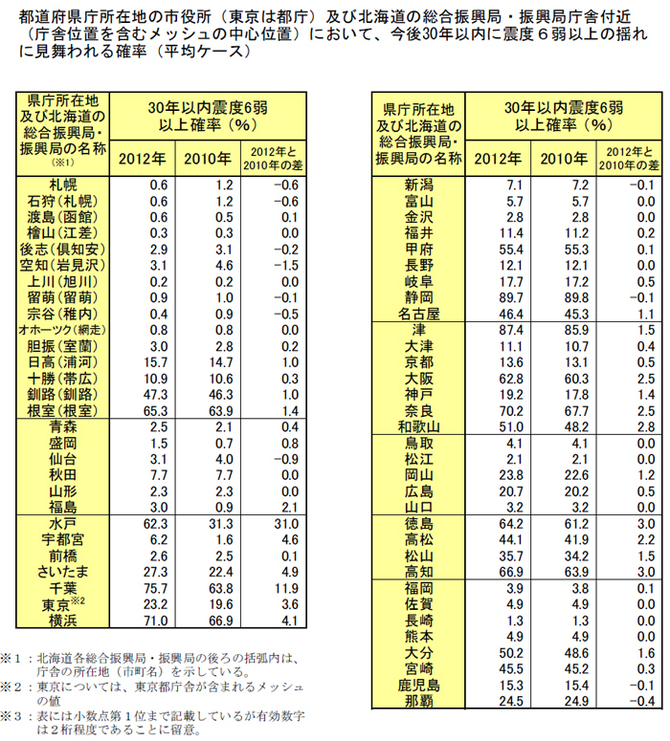

今回公表された地震動予測地図によると、都道府県庁所在地で高いのは静岡89.7%、津87.4%、千葉75.7%などとなっている。2010年版と比べると関東や東海、四国にかけて確率が高まっている。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方