2023/09/07

インタビュー

フロントランナーに聞く

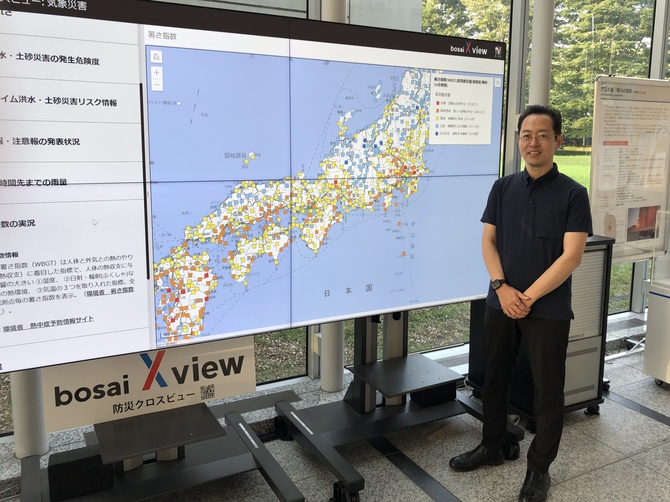

防災科学技術研究所総合防災情報センター長 臼田裕一郎氏

国立研究開発法人防災科学技術研究所

総合防災情報センター長

臼田裕一郎氏 うすだ・ゆういちろう

長野県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。防災科学技術研究所特別研究員、自然災害情報室室長などを経て16年から総合防災情報センター長。防災情報研究部門長も兼任し、筑波大学教授(協働大学院)として人材も育成。AI防災協議会理事長、防災DX官民共創協議会理事長も務める。博士(政策・メディア)。

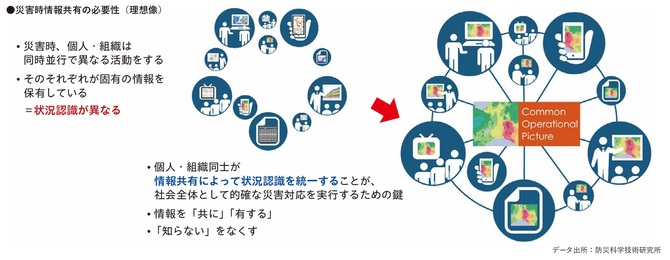

ひとたび災害が起きると、公共・民間含め複数の組織がそれぞれ行動を開始する。このとき、お互いの状況を知らずに行動するのがいかに非効率かは論をまたない。情報共有による災害対応の効率化は、いまや国をあげての喫緊の課題。この解決に向け、防災科学技術研究所が中心となって開発してきた技術が「SIP4D(エスアイピーフォーディー)」だ。同研究所総合防災情報センター長の臼田裕一郎氏に、SIP4Dをめぐる動きと防災DXのこれからを聞いた。

災害時に組織横断で情報を活用

――基盤的防災情報流通ネットワーク「SIP4D(エスアイピーフォーディー)」とはそもそも何ですか?

東日本大震災では、いわゆるタテ割りによる情報共有の難しさがさまざまな場面で問題になりました。例えば、災害派遣医療チーム「DMAT(ディーマット)」が負傷者を運ぶ場面です。

厚生労働省系列のDMATは、病院の情報は入手しやすい。しかし、道路の情報が入ってきません。道路を所管するのが別の系列である国土交通省や警察庁だからです。省庁間のデータの共有は容易ではありません。

そのためDMATは、負傷者を運ぶべき病院の場所や状況がわかっていても、どの道を通ったらよいかがわからない。結局、行き当たりばったりで進むしかありません。当然タイムロスが発生し、その間に亡くなる人も出ました。

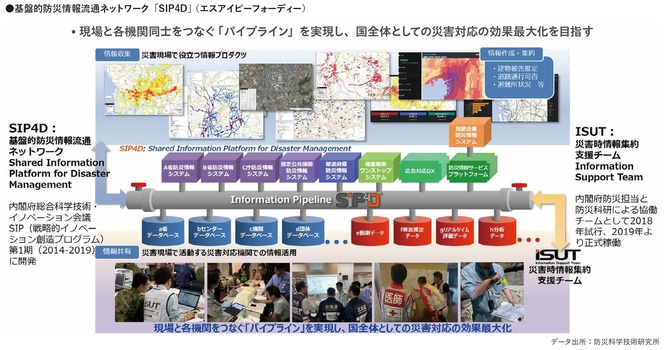

大規模災害が起きると、さまざまな主体によるさまざまな取り組みが同時に動き出します。するとそこには、横串が必要となるはずです。それぞれの取り組みから生まれる情報を横に渡してあげないと、効率は上がりません。その横串をつなぐパイプラインとして考えたのが「SIP4D」です。情報があるなら共有するという、至ってシンプルなコンセプトです。

――行政機関がそれぞれで使っている情報システムやデータベースを統合する仕組みということですか?

イメージはその通りです。ただ、各機関がいま使用しているシステムを入れ替えたり、別の仕組みを使ったりする必要はありません。既存のシステムをSIP4Dに接続することで、他のシステムと自動的にデータを受け渡しできます。

データの受け渡し方にはいくつかパターンがありますが、要はSIP4Dを介してシステムの垣根が取り払われ、情報が円滑に流通する。いつもどおりシステムを管理していれば、さまざまなデータが他の機関のシステムと相互に使えるようになります。

―― 現在どのくらいの行政機関がSIP4Dでつながり、どのような運用がなされているのですか?

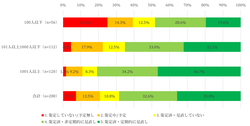

いまつながりつつあるのは、府省庁と都道府県、それと指定公共機関です。電力・ガス・通信などのインフラ企業ですね。市町村は情報システムを持っていないところもあり、どのようにつなげていくか検討中です。

運用に関しては、例えば河川氾濫でどの程度の浸水がどの範囲に広がったのかを面的につかもうとしたら、これまでは各組織がそれぞれ衛星画像を扱っている機関に連絡し、データを送ってもらう必要がありました。それがSIP4Dを介することで、逐一もらいにいかずともデータが使えるようになってきています。

同じように通行止めの情報や避難所の情報も、従来は道路管理者や施設管理者ごとにデータ形式がバラバラで、互換性がなかった。それがSIP4Dで統合され、全国どこでも同じ状態で使えるようになってきています。ほかにも、電力会社の停電の情報、通信会社の通信障害の情報などが共有されます。

それらの情報は、もともと各自治体・各機関がそれぞれのシステムで管理し、一部はウェブサイトで発信していたものです。ただ、これまではそれらを一元化して重ねたり、比べたりすることはできませんでした。

それが、SIP4Dを介することで可能になる。例えば携帯大手4社のデータを重ね、どのキャリアも使えないエリアはどこかといった状況が面的に可視化できます。支援活動は格段にスピードアップするでしょう。

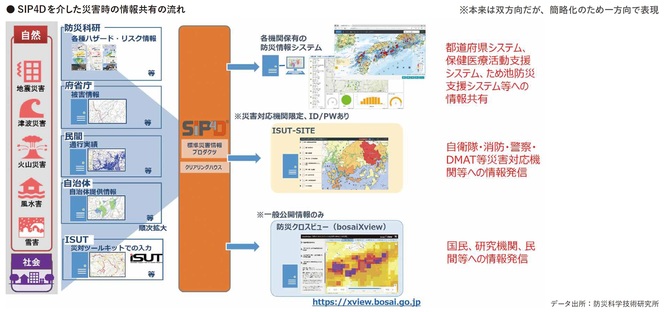

――それぞれの組織がそれぞれに持っている情報を統合、共有し、災害対応を効率化する、と。防災科研もアウトプットを行うのですか?

SIP4Dはパイプラインですから、本来は潜っている存在です。表に出るのはあくまで各組織のシステムで、情報のアウトプットはそれぞれが独自のビューアーで行えばいい、と。当初はそう考えていたのですが、災害対応現場で一緒に活動させてもらうと、複数の組織が連携して活動するにはやはり別々のシステムを使っていては効率が悪いという意見が多くありました。そのため、現場で共通に使えるビューアーをつくりました。

一つは「ISUT(アイサット)サイト」といって、災害対応を行う公的機関向けのビューアーです。対象は府省庁と都道府県、指定公共機関、そして市町村にもIDとパスワードを渡しています。

そこでは、避難所の場所や人数といった一般公開が難しい情報も扱います。広く公開すると報道の取材が集中したり、不特定多数から大量の物資が届いたりと、さまざまな弊害が予想される、しかし公的機関同士で共有はしておきたい、そうした情報です。

もう一つは、誰でも見られる一般向けの「防災クロスビュー」。各組織が個々に表示している一般公開可能な情報を一括で閲覧できます。本来ならそれぞれのウェブサイトにアクセスしないと見られない情報が、防災クロスビューだとワンストップで見られるわけです。

両サイトでは、防災科研の独自情報も発信します。例えばSIP4Dを通じて気象庁から雨量観測データを受け取ると、我々はその雨が何年に1回の雨かを分析。「雨量のまれさ」と呼んでいますが、災害の予見に役立つ指標の一つとしてお届けしています。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方