2025/09/14

危機管理の伴走者たち

トップインタビュー

YTCらぼ代表 藤田幸憲氏

-Profile-

【ふじた・ゆきのり】

1985年生まれ、広島県出身。北海道大学大学院卒業後、2011年NTTファシリティーズ入社、建築積算業務や営業を経験。18年NTTラーニングシステムズに出向し、22年NTT Human EXに出向。NTTグループ各社の災害対応の人材育成や民間企業への災害対応コンサルティングに携わる。25年独立しYTCラボを起業。一級建築士。

YTCらぼ(東京都墨田区)は、企業向けに防災・BCP教育、コンサルティングを行うベンチャーだ。NTTグループで災害対応リーダーの育成に携わってきた藤田幸憲氏が独立、起業した。人と組織をゆるやかにつなげ、互いの情報や知見を共有しながら、いざというとき機能する態勢を探究する同社。起業の背景と理念、目指すゴールイメージを聞いた。

――災害対応の人材育成やコンサルティングを行うベンチャーを起業されました。これまで所属していたNTTグループでは、どのような業務を行ってきたのですか?

防災に特化した企業向けの研修・演習の設計、コンサルティングなどです。オンライン上で災害を疑似体験できるコンテンツの制作にも注力しました。地震後のさまざまなシーンをアニメで再現し、もしあなたが職場のリーダーだったらという想定で繰り出される質問へ時間内に答えていくシミュレーション型研修プログラムです。

このとき重視したのは、求める人材のスキルを明確にすること。例えば、発災から収束までの情報を的確に収集・分析し、常に全体を見ながら先を読んで行動するスキルが必要だとしたら、質問はそれを確かめられるように設定し、受講者のスキルを評価します。

漠然としたシミュレーションではなく、求めるリーダー像を明確にし、その力を備えた人材の育成を目的に据える。そこから逆算してコンテンツを設計する。このようなノウハウは、前の会社から学んで鍛えられました。

防災に予算をかけられない企業

――人材育成という観点で見たとき、いまの企業防災の課題は何でしょうか?

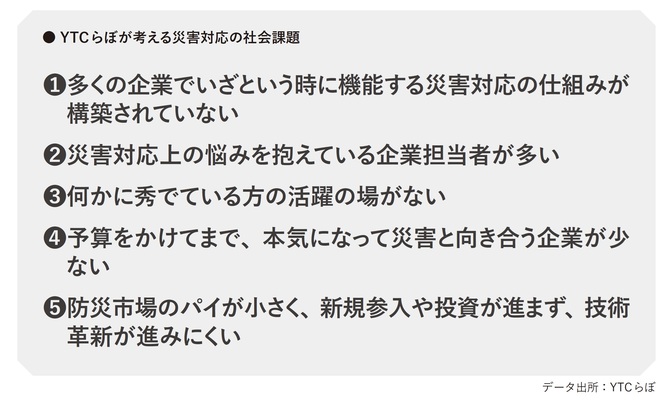

前職では、いま申し上げたオンライン研修のコンテンツ開発のほか、個別の演習やコンサルティングも行ってきました。顧客企業の課題をヒアリングし、解決の方向性だけザックリ示す簡易的なコンサルティングは100社以上。ただ、その範囲を超えて本格的な災害対策、ましてや人材育成まで行う企業となると数がグッと減ります。

つまり、災害対策にお金をかけるのは企業にとっていまだハードルが高い。ゆえにオンラインで手軽に学べるコンテンツにニーズがあるのですが、しかし企業の防災担当の方はいろいろな課題や悩みを持っています。それなのに、会社の予算がつかないために本腰を入れたサービスを提供できない状況は忸怩たるものがありました。

経営層や社員の理解が得られないなか、防災担当の方だけが孤軍奮闘し、自社の対応に悩みと不安を抱えている。災害対応の方向性は一応決まっていて、マニュアル類もあるけれど、いざというとき機能する態勢になっていない。防災市場のパイが小さく、新規参入や投資が進まないのも、このあたりに要因があると考えています。

―― 会社の防災対策に予算がつかない、社員の関心も低いというのは、これだけ首都直下地震や南海トラフ地震のひっ迫がいわれているのに、なぜですか?

難しいところです。もちろん、意識は徐々に変わってきている。しかし大規模災害はいつ来てもてもおかしくありませんから、普通にアプローチしていたら間に合わないという危機感を持ち、少しでも企業の防災対策が前進するよう努力を続ける必要があると考えています。

それには、ルールやマニュアルなどの仕組みを整備するだけでは不十分。一番必要なのは、理想的には全員、少なくともリーダーが「災害対応の当事者」になることです。私はいろいろな企業の防災訓練を見てきましたが、開始の合図で、指示もないのに人が動き出して消火器を持ってくる。つまり、予定調和の訓練をやっているのです。

一方で、実際に緊急地震速報が鳴っても誰も動かない。私は宮城県で防災の勉強会を過去70回ほど行っていますが、講義中に緊急地震速報が鳴ったことが2回あります。受講者は自主防災組織のメンバーや消防団員、学校の先生などで、比較的意識の高い方々。多くが3.11を経験した方々です。にもかかわらず、誰一人動いた人はいない。

災害を「自分事」にするというのは、そのくらい難しいということです。しかし、そこをクリアしないと、いざというとき動ける態勢はできないと思います。

なぜ災害対応リーダーの教育が必要なのか

――どうすればよいのでしょうか?

訓練のマンネリ解消のため、シナリオを変えたいという話がよく出ます。ただ、単にシナリオを変えるだけではあまり効果がない。やり方を変えることが必要です。

例えば、いつもどおり準備しておいて、開始5分前に自衛消防隊長に外れてもらう。そこで「隊長が参加できなくなったので、あなたが代わりにやってください」と、急きょ人を代えてやってみるのです。

あるいは点呼報告について、あえて集合場所に来ないよう事前に何人かに声をかけておく。もしフロアの人数を把握せず事務的に報告したら、見逃しが発覚します。災害時の状況をできるだけリアルに再現し「これはマズい」と思わせれば、自分事の意識が醸成されるきっかけになるでしょう。

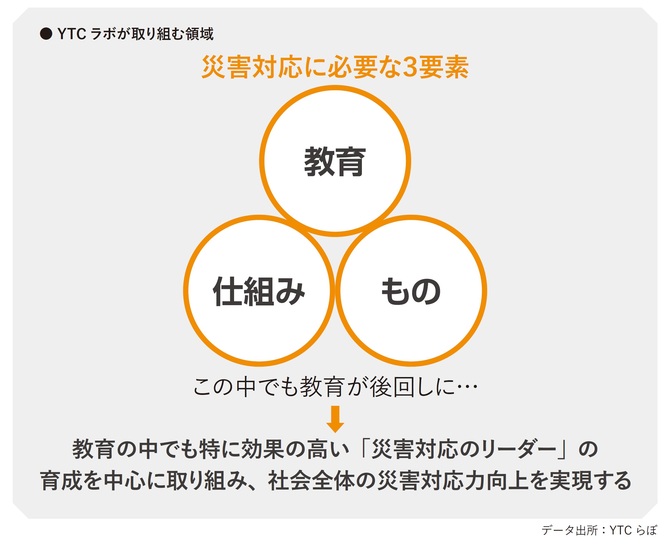

また、先ほど講義中に緊急地震速報が鳴っても誰も動けなかったといいましたが、私が「緊急地震速報です。机の下に隠れましょう」と呼びかけると、みなすぐ行動に移せます。要は、職場においても各フロアに「さあ動こう」と声をかける人がいればみな動ける。仕組みと並んで人材育成が必要な理由はそこにあります。

――自分事化を促すきっかけとして、意図的な教育活動が必要だ、と。現在は昔に比べ自然との距離が遠くなっていますから、なおさらかもしれません。

昔は台風が来るといえば、屋根が飛ばないようにとか、窓が壊れないようにとか、家族総出で事前準備に取りかかりました。それに比べるといまは建物の性能が上がり、インフラも強くなった。特段の備えをしなくてもある程度の安全が担保される社会になりました。

半面、ひとたび被害が発生すると修理はおろか生活自体が困難になる。昔であればちょっとしたラジオやロウソクで少しの間はしのぐことができたかもしれませんが、いまは2日と持たないでしょう。特にスマホなしでは生活が成り立たない。便利な社会になったがゆえの裏返しの状況もあるわけです。

だからこそ意図的な教育、企業であれば仕組みと、それを形骸化させないためのリーダー教育が必要。この骨の折れる取り組みを防災担当者一人だけで担うのは大変です。だからこそ、防災担当者がゆるやかにつながって励まし合い、情報交換できるプラットフォームが必要だと思っています。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方