2011/03/25

誌面情報 vol24

大切なのは、どう実践していくか

Q、 2000 年の食中毒事件と、2002 年の牛肉偽装事件、一連の事件の本質は何だったと思われますか?

会社の体質だと思います。もちろん他にもいろんな要素がありますけど、一番大きかったのはトップダウンで縦割り、自由に物が言えない内向きな組織体質でしょう。

Q、就任された当初の印象を覚えていますか?

想像外でした。あれだけの事件を起こして大騒ぎになっていたわけですから、かなり皆ピリピリとしているんじゃないかと思ったのですが、意外にそうでもなかった。それと、社員の皆さんがとても親切で、人柄がよく、イメージとのギャップを感じました。

当時、朝、出社すると私の机の上には毎日のように創業者の書いた言語録だとか、過去の会社のいい取り組みなどがまとめて置かれていました。最初は、私をけん制しているのかって誤解していました。それが、本当は、「雪印って、こんなにいい会社なんだよ」ということを私に伝えたい、“雪印大好き人間”がたくさんいるということに気付いたのです。

Q、 この会社なら、立ち直れるという感じはありましたか?

ありましたね。私は倒産するとは思いませんでした。少なくても会社の体質としては。それはかなり早い段階から感じていました。

Q、 一方で、再生をしながら、課題、難しさを感じたことは?

いかに定着、徹底させていくかです。仕組みをつくることは頑張れば誰でもできますが、定着徹底させることが難しいわけです。例えば、「雪印乳業行動基準」を定着させるために、各部署ごと必ず月1回、15 分でも30 分でもいいから、何かやるということを決めました。最初は何をやっていいのかも分からないでしょうから、読み合わせでもいいということにしました。とにかく少しずつでもいいので繰り返すことで定着させていくのです。

1つの仕組みとしては、残業みたいな形でやっては駄目ということにしました。つまり、業務時間内にやりなさいと。そのかわり、いろいろなツールも提供しました。例えば、こういう場合、あなたならどうするかという事例集や問題集も作りました。そうしたら、いつの日か自分たちで問題集を作る工場が出てきて、それが全社に広まって、いろんな部署が自分たちのケース集や、問題集を作り始めるようになったのです。今では、各部門の事例集や問題集がお互いにネットから引き出せるようになっています。

面白いのは、正解がないような問題が増えてきたことですね。どう判断したらいいか分からないようなことを、皆が議論する機会が増えてきました。これはとてもいいことだと思います。

Q、 不祥事の本質である「内向き体質」を実感されたのはいつぐらいのことですか?

就任後、すぐに、各工場をまわって、普通の社員と意見交換をする場を設けてもらったのですが、その時に社員の方々から言われたのは、前は、社長も役員も一度も工場に来たことはない、役員とこうやって話すのも初めての経験だということです。上に向かって意見を言うなんてことはできなかったのでしょう。ここ(本社7階)も、昔は役員のフロアで、赤いじゅうたんが敷かれていたんですよ。あれには、本当にびっくりしましたね。

Q、 社外取締役に就任されて9年になります。会社の体質は変わりましたか?

変わりましたね。行動基準をつくるとき1500 人もの方から意見が出てきたときは本当に嬉しかった。最初にヒアリングした時は、上司がいると意見が出なくて、上司は外に出てもらって話し合いをしたものです。そうしたら、ヒアリングの後に、CSR室に「今日はどんな意見が出た」なんて問い合わせがあったくらいです。本当に変わりました。

Q、ホットラインも整備されていますが定着率は?

認知率は80%以上と高いし、今のところ順調に意見は吸い上げられていると評価しています。基本は公益通報者保護法に基づいているのですが、あの法律に則ってやろうとすると、とても難しくて運営できないので、何でもいいから、業務に関する相談を寄せて下さいということにしています。新入社員から、上司の帽子のかぶり方が悪いなんていう連絡が入ったこともあります。ホットラインに寄せられた相談は、もちろん個人情報は出しませんが、企業倫理委員会に報告してもらい、CSR 室でどのような対応をしたか、その対応は問題なかったのかなどについて委員から意見をいただくようにしています。

Q、 今の体制なら、食中毒事件は防げたと思いますか?

2000 年の食中毒事件は氷柱の落下で停電になったという本当に特殊な条件でした。もし、同じことが起きたとすると、停電は防げないでしょうが、その後の処理について、一定時間以上経ったものは、処分することが今では徹底できています。やはり、当時いけなかったことは、情報をその部署の中に留めてしまい、他の部署と共有可されていなかったことだと思います。

ただ、一方で、万が一にも食中毒事件が起こる可能性があることは考えておかねばいけません。

Q、 いろんな業界、組織で不祥事が続いておりますが、組織を再生するには何が一番、大切だとお考えですか?

再生させる仕組みや、システムは確かに大切ですが、それを誰がどう実践していくかということだと思います。仕組みをつくっても実践しなければ何の意味もない。どう具体的に実践していくかです。

特に、企業・組織のトップが情熱を持って先頭に立つということ。あとは、世の中の動きを見ないと駄目です。自分の組織のことだけではなく、社会全体がどのように動いているか。それを敏感に読み取って自らの経営の中に生かしていくということです。

誌面情報 vol24の他の記事

- 日和佐信子氏に聞く、企業再生のポイント

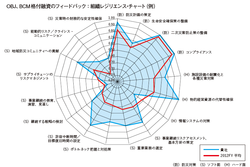

- 東日本大震災 問われるBCPの真価

- 豪雨きっかけに危機管理を強化

- 様々な脅威に対するBCPを策定

- 国際安全保障‘環境’と政治的リスク

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方