2024/05/18

防災・危機管理ニュース

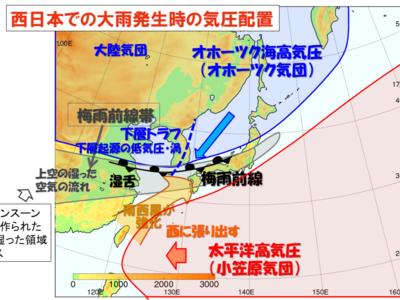

昨年7月に九州北部で記録的な大雨となった際、積乱雲内で落下する雨粒が合体を重ねて大きく成長した後、高度約1.5キロで大小の雨粒に分裂し始めたことが分かった。気象庁気象研究所の研究チームが高性能なレーダーで観測した成果で、猛烈な雨のメカニズム解明と短期的な雨量予測の精度向上に役立つと期待される。日本気象学会がオンラインで開く春季大会で22日に発表される。

昨年7月10日、対馬海峡などに延びる梅雨前線に向かって大量の水蒸気が流れ込み、福岡、佐賀、大分各県で積乱雲が連なる線状降水帯が発生。福岡と大分の一部に特別警報が出された。

雨粒の大きさや数、落下速度は、地上ではレーザー光を利用した装置で観測できるが、積乱雲で形成された雨粒が落下中に変化する過程は解明が進んでいない。気象研の鵜沼昂研究官らは、福岡・佐賀両県境の脊振山で2021年に運用が始まった高性能な「二重偏波レーダー」で雨粒を観測し、熊本市内の地上観測データと組み合わせて解析した。

その結果、高度約5キロから約1.5キロまでは雨粒が合体を重ねて2ミリ超まで大きくなる一方、雨粒の数は減少することが判明。その後、地上に落下するまでは分裂して大小の雨粒が混在するようになり、数は増えることが分かった。

(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

-

3線モデルで浸透するリスクマネジメントコンプライアンス・ハンドブックで従業員意識も高まる【徹底解説】パーソルグループのERM

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンとして掲げ、総合人材サービス事業を展開するパーソルグループでは、2020年のグループ経営体制の刷新を契機にリスクマネジメント活動を強化している。ISO31000やCOSO-ERMを参考にしながら、独自にリスクマネジメントの体制を整備。現場の業務執行部門(第1線)、ITや人事など管理部門(第2線)、内部監査部門(第3線)でリスクマネジメントを推進する3線モデルを確立した。実際にリスクマネジメント活動で使っているテンプレートとともに、同社の活動を紹介する。

2024/07/23

-

インシデントの第一報を迅速共有システム化で迷い払拭

変圧器やリアクタなどの電子部品や電子化学材料を製造・販売するタムラ製作所は、インシデントの報告システム「アラームエスカレーション」を整備し、素早い情報の伝達、収集、共有に努めている。2006年、当時社長だった田村直樹氏がリードして動き出した取り組み。CSRの一環でスタートした。

2024/07/23

-

「お困りごと」の傾聴からはじまるサプライヤーBCM支援

ブレーキシステムの開発、製造を手掛けるアドヴィックスは、サプライヤーを訪ね、丁寧に話しを聞くことからはじまる「BCM寄り添い活動」を2022年度から展開している。支援するのは小規模で経営体力が限られるサプライヤー。「本当に意味のある取り組みは何か」を考えながら進めている。

2024/07/22

-

-

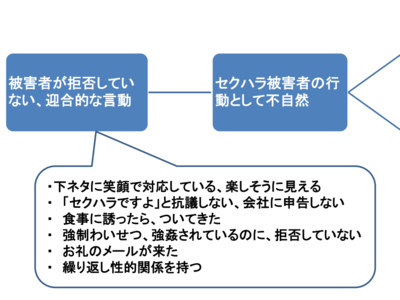

危機管理担当者が知っておくべきハラスメントの動向業務上の指導とパワハラの違いを知る

5月17日に厚生労働省から発表された「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員がパワハラやセクハラを受けていると認識した後の勤務先の対応として、パワハラでは約53%、セクハラでは約43%が「特に何もしなかった」と回答。相談された企業の対応に疑問を投げかける結果となった。企業の危機管理担当者も知っておくべきハラスメントのポイントについて、旬報法律事務所の新村響子弁護士に聞いた。

2024/07/18

-

基本解説 Q&A 線状降水帯とは何か?集中豪雨の3分の2を占める日本特有の現象

6月21日、気象庁が今年初の線状降水帯の発生を発表した。短時間で大量の激しい雨を降らせる線状降水帯は、土砂災害発生を経て、被害を甚大化させる。気象庁では今シーズンから、半日前の発生予測のエリアを細分化し、対応を促す。線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之氏に、研究の最前線を聞いた。

2024/07/17

-

-

災害リスクへの対策が後回しになっている円滑なコミュニケーション対策を

目を向けるべきOTリスクは情報セキュリティーのほかにもさまざま。故障や不具合といった往年のリスクへの対策も万全ではない。特に、災害時の素早い復旧に向けた備えなどは後回しになっているという。ガートナージャパン・リサーチ&アドバイザリ部門の山本琢磨氏に、OTの課題を聞いた。

2024/07/16

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方