連載・コラム

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

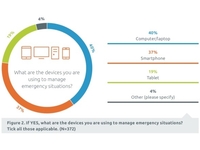

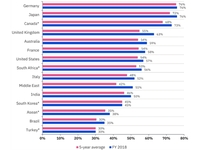

第63回:英国規格協会による「組織レジリエンス」指標に関する調査結果(2018年版)

かつて本連載で、BSI(英国規格協会)が開発した組織レジリエンスの評価指標「Organizational Resilience Index」と、その指標を用いて行った調査結果の報告書『BSI Organizational Resilience Index Report 2017』を紹介したが、2018年11月にその2018年版が発表された。本稿ではこれを2017版からの変更点に特に注目して紹介する。必要に応じて2017版の報告書と、これを紹介させていただいた拙稿(注1)をあわせてお読みいただければ幸いである。

2019/01/15

-

-

第62回:BCM担当部門に求められる他部門との協働

事業継続マネジメント(BCM)の専門家や実務者による非営利団体である BCI(注1)は2018年11月に新しい調査報告書「Continuity and Resilience Report 2018」(以下「本報告書」と略記)を発表した。これは事業継続に関連する分野である情報セキュリティ、リスクマネジメント、物理的セキュリティ(physical security)といった分野との関係を通じてBCMの役割を明らかにすることを意図してまとめられたものである。本稿では本報告書の中から、前述の各分野の担当部門との協働に関する部分をピックアップして紹介する。

2018/12/18

-

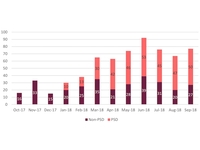

第61回:英国の金融業界におけるITトラブルに関する実態調査

英国の金融行動監督機構(Financial Conduct Authority:FCA)が2018年11月に発表した調査報告書「Cyber and Technology Resilience: Themes from cross-sector survey 2017-2018」では、英国内の296の金融機関を対象として、2017年10月~2018年9月までの1年間におけるIT関連のトラブルの発生状況を調査した結果がまとめられている。これは2018年7月にFCAがイングランド銀行および英国の健全性規制機構(Prudential Regulatory Authority)と共同で発表したジョイント・ディスカッション・ペーパー「Building the UK financial sector’s operational resilience」(注1)に関連して作成されたものである。

2018/12/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

近代横浜築港の<暗い>夜明け~英蘭技師の暗闘、政府間対立、防波堤崩壊~

私は横浜国立大学の非常勤講師として横浜市に出向く際、かねてから関心のあった明治初期の横浜築港の経緯を調べてみた。横浜市立図書館、横浜開港資料館などに出向き資料収集に当たった。横浜築港に関心を持った最大の理由は、近代日本「港湾の父」廣井勇(東京帝大名誉教授)が名著「日本築港史」の中で初期横浜築港のあり方を外国人お雇技師に振り回された「失敗例」として手厳しく批判していることにあった。以下、「日本築港史」や横浜市立大学教授寺谷武明氏の論文「横浜築港の黎明」などを参考にして、120年ほど前の無残な「失敗」の要因を検証してみる。

2018/08/06

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)