連載

-

海水淡水化で水飢饉を救う

父島での救援活動で使われた海水淡水化装置(提供:水資源機構)大渇水の小笠原村・父島を救援水がなければ人は生きていけない。とりわけ自然災害時に求められるものはライフラインの確保、なかでも水の確保である。同時に、そのための英知である。

2017/06/26

-

【第9章】 危険物/テロ災害対応 (2) (後編)

それでは一体、市民レベルではどのようにして危険物・テロ災害に備えればよいのだろう? まずはじめに読者の皆さんに認識して頂きたいのは「危険物・テロ災害から身を守り、生存することは可能だ」ということである。このことは自然災害へ備えることと同意義で是非、第1章の「災害準備編~本当に準備するべきことは!?~」を見直していただきたい。

2017/06/20

-

東京直下地震の備え、難問山積

日本列島は阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震と大規模地震に相次いで襲われている。大水害も毎年のように発生している。まことに日本は「災害列島」である。近い将来の発生が確実視されている東京直下地震へ備えはどうであろうか。上記の大地震で首都東京は幸い大きな被害を受けず、一応、救援・復旧・復興を支える首都の国力が存在した。しかし、もし東京が大震災に襲われた場合、日本には首都を救援・復旧・復興を支える余力があるとはとても考えにくい。

2017/06/19

-

第4回:烏合の衆で危機を乗り越えられますか?

個々の社員の力を一つにまとめるために ヨシオの機転で、ひとまず会議メンバーの危機意識を無理やり引き出すことに成功したわけですが、次に待っているのは、実際に危機が起こったときにどう彼らの意識を一つにまとめればよいのかという問題です。しかし、これはさほどむずかしいことではありません。一度は気が進まなくなって読むのを止めていたBCPの参考書を見直してみると、そこにとっておきのことが書いてあるではありませんか。そう、「災害対策本部」もしくは「緊急対策本部」と呼ばれる組織編成のことです。

2017/06/15

-

【第9章】 危険物/テロ災害対応 (2)(前編)

前回の連載では“危険物/テロ災害(1)”として、危険物、テロの定義・種類とそれらの認識について解説した。今回の連載では一般市民や従業員が危険物災害やテロ災害に遭遇した際に、どのように物質を特定し、防護行動を取ればよいのかを中心に解説する。

2017/06/13

-

陸軍軍人・安江仙弘の人道主義、ユダヤ人救出

日本旧陸軍の軍人安江仙弘(のりひろ、1888~1950)をご存じだろうか。安江は松本藩士・台湾総督府官吏の安江仙政(のりまさ)の長男として秋田市の平田篤胤(江戸後期の国学者)の生家で生れた。1909年、陸軍士官学校(21期、同期に石原莞爾、樋口季一郎らがいる)を卒業した。最終階級は陸軍大佐であった。私が彼の存在を知ったのは、「歴史探偵 昭和史をゆく」(半藤一利氏)の「『コロネル・エヌ・ヤスエ』の名」の章を一読してからである。「戦前の軍人にもこんなに傑出した国際人がいたのか!」。私は彼の人格と識見に強く打たれた。同書から適宜引用して、軍人として異例ともいえる彼の62年間の生涯を考えてみたい。そこにはリスクを回避する彼の英断と人道主義が見えるはずである。

2017/06/12

-

【第8章】 危険物/テロ災害対応(1)(後編)

生物テロ(B災害)はウィルス、バクテリア、生物毒などの病原性微生物(バイオハザード)を意図的にばらまき、人を殺傷するものだ。生物兵器は炭ソ菌のように即効性があるものだけとは限らず、攻撃が仕掛けられてから数日あるいは数週間を経てからその症状が現れるケースのほうが多く、長期的または広範囲に影響を及ぼすものがあることから、高いリスクの兵器をして認識する必要がある。生物テロによる攻撃を受けると次のような徴候がある。

2017/06/07

-

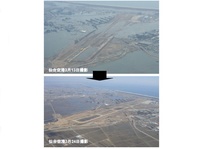

排水ポンプ車・大量投入、仙台空港のいち早い脱出劇

6年前に東日本を襲った大震災と津波による死者・行方不明者は2万人近くにのぼる。岩手県・宮城県・福島県の大津波による被害は甚大であった。発生後、現地取材を続けるにつれて、東日本大震災がもたらした大打撃は、激震よりも大津波による被害がはるかに大きかったことを痛感した。仙台平野では海岸線から5km以上の内陸まで津波が繰り返し押し寄せた。宮城・岩手両県の内湾部では、既往の最大外力を計画高とした高さ10m以上の防波堤・防潮堤をはるかに上回る津波が襲来し、沿岸部の港や市町村を飲み込み壊滅的な被害をもたらし多数の<帰らぬ人たち>を生んだ。

2017/06/05

-

第3回:出だしが肝心のキックオフのはずだった…

「ムリに原則論通りのBCPに従うのではなく、自社にとって本当に必要と思えるところから手をつける。いわば皮膚感覚のBCPというわけか。なるほどね」。ヨシオも納得です。副工場長に電話を掛け、お礼方々いくつか細かな点を確認し合いました。

2017/06/01

-

【第8章】 危険物/テロ災害対応(1)(前編)

前回の連載では市民レベルの捜索救助活動として、救助者の安全第一を考えた捜索救助活動に焦点を当て、正しい現場のサイズアップ(活動判断)方法や捜索救助活動を実施する上での引き際や技術について解説した。今回の連載は危険物災害やテロ災害についてだが、内容が多岐に渡るため2回に分けて寄稿する。まず第1回は、一般市民レベルでどのように危険物テロ災害を認識すればよいのかを中心に解説する。

2017/05/30

-

「緑のダム」の歴史的考察~その3:森林の水源涵養力は迷信?~

森林の水源地涵養機能(緑のダム)に関する専門家や研究会などの見解を確認しておきたい。「緑のダム」を学術的に研究してきた学者や研究者は、自己の研究対象を「緑のダム」とのあいまいで情緒的な言葉で表現することを好まなかった。林学界の長老・四手井綱英(しでい・つなひで)氏の論は明快である。(以下肩書は図書・論文発表時)。氏は森林生態学者で、京都大学名誉教授。「里山」の提唱者で知られる。「森の人 四手井綱英の九十年」(森まゆみ)から引用する。

2017/05/29

-

カッパ汁届けに「富岡救援隊」を結成

第一原発の水素爆発。それでも炊き出しへ 私たちは日頃からの備えとして、地域イベントで炊き出し訓練を繰り返していました。地域で採れた野菜を大きな釜で煮込み、それを「カッパ市」で振る舞っていました。その野菜の煮込みを「カッパ汁」と名付け、私たちの炊き出しの定番となっていました。

2017/05/26

-

メニハアオバヤマホトトギス…塩と水…~熱中症対策の基本~

初夏とはいえ時には夏以上に暑くなる事もあります。中澤さん(44才男性、仮名)は朝から同僚とともに倉庫内で商品の整理をしていました。気温はさほど暑くないのですが倉庫内は風通しが悪く蒸し蒸しとしています。同僚の1人が「めまいがする…」と訴えてうずくまり、そばにいた中澤さんが駆け寄って声をかけました。「どうした?」同僚は「気分が悪い…吐き気がする…」と訴えています。

2017/05/24

-

【第7章】 市民レベルの捜索・救助活動 (後編)

さあ、いよいよ次の手順に従って捜索(検索)活動を始めてみよう。1) まず現場(建物内外)に到着したら、次のように要救助者へ声で知らせよう。「もし私の声が聞こえたら、こちらまで来てください!」もし誰かが来たら、その人からできるだけ詳細に現場の様子を聞きだすのだ。他に誰かいるのか? どこにいるのか? など。そして現場の状況に応じてその場で留まらせるか、避難させるかの指示を出す。その際は指示を受ける人の心理状態や様子をよく観察して、簡潔に短く分かり易い指示を出すように心がけたい。

2017/05/23

-

「緑のダム」の歴史的考察~その2:明治期から今日まで~

日本最初の近代的河川法は1896年(明治29年)4月に制定された。近代化を急ぐ明治政府はインフラ整備の一環として洪水防御を重視した。法律は河川管理者を原則として都道府県とし、必要に応じて国が大規模事業を実施する体制を定めている。相次ぐ大水害の防御に重点をおいたもので、以後国内の河川改修は治水優先をうたった河川法のもとで実施された。翌年制定された森林法、砂防法と合わせ「治水三法」と呼ばれる。

2017/05/22

-

第2回:今更ながら、BCPを作らせていただきます!

数日後、ヨシオは総務の引継ぎファイルの中から背表紙にBCPと書かれた1冊を取り出し、しばらく読みふけっていました。BCPの策定リーダーを命じられたからには、まず前回のBCPがなぜ完成に至らずにうやむやになってしまったのか、その原因と経緯を知っておかなければなりません。でないと、また同じ失敗をするかもしれないからです。

2017/05/18

-

【第7章】 市民レベルの捜索・救助活動(前編)

前回の連載では災害救護(2)として、現場での衛生管理、処置エリアの設定方法、要救護者の全身観察の手法と搬送方法について解説した。今回の連載では市民レベルの捜索・救助活動について解説する。前々回の連載で「自助の力と盲点」に関し説明したが、重要な部分なので改めて再度強調したい。

2017/05/16

-

「緑のダム」の歴史的考察~その1:江戸期~

「緑のダム」(森林の水源涵養機能)に関する肯定論、否定論、疑問視論などが出され論じられて久しい。そこで今回から数回にわたり、江戸期から近現代までの日本の治山・治水思想とその実践について考えてみたい。それは森林が洪水防御に役立つのかとの大問題とリンクする。

2017/05/15

-

有事の際に助け合う仲間との広域共助

東日本大震災発災時、関東地方にある私たちの杉戸町も揺れました。地面は生き物のように波打ち、これは本当に現実なのかと見紛う(みまがう)ほどの光景であったことは皆さんの記憶にもある通りです。幸い、杉戸町周辺では大きな被害はなく、住民は一応に胸をなでおろしましたが、テレビから流れる津波が街を、車を、飲み込んでいく姿には胸が引き裂かれる思いでした。

2017/05/11

-

【第6章】 災害救護 2 (後編)

さて、災害現場にて要救助者に対するトリアージと応急処置を施した後、CFR(市民救助隊)は要救助者を安全な処置エリアまで搬送する(搬送方法については次項で説明)。処置エリアでは要救助者に対し再度「殺し屋」(気道閉塞・多量の出血・ショックの兆候・クラッシュシンドロームの兆候)を確認した上でさらなる全身観察を行う必要がある。全身観察を行う主な目的は以下の3つである。

2017/05/11

-

自然災害に備える~首都圏の脆弱性をどう克服~

防災研究者らの調査によると、日本列島の国土は地球の陸地のわずか0.25%だが、世界で起きる地震のうち約20%が日本で発生し、活火山は7%が集中している。台風や大雪にもしばしば見舞われており、内閣府のまとめでは、2001年までの30年間の被害額は世界の16%を占めた。

2017/05/08

-

【第6章】 災害救護 2 (前編)

さて、前回の連載では「災害救護1」として、”災害時特有の救護活動について解説した。平時における一般的な救急救命処置方法との大きな違いを示しながら、気道確保・止血・ショック・クラッシュシンドロームに対する処置、現場でのサイズアップ、市民レベルによる簡易トリアージの手法などについて触れた。今回の連載では前回の続編として、現場での衛生管理、処置エリアの設定方法、要救助者の全身観察の手法と搬送方法について解説していく。

2017/05/02

-

災害時における建設業界の奮闘を評価する

東日本大震災から6年。大震災と津波による被災地での救済・復旧・復興作業で注目されたのが最前線で活躍する地元建設業協会の奮闘ぶりであった。その背景に行政と建設業協会との間で締結されている災害協定(「災害時における応急措置の協力に関する協定」)があった。

2017/05/01

-

第1回:"災害に強い会社"をアピールしてはみたものの…

このストーリーは、電装品メーカーS社の総務課長ヨシオが、あるきっかけでBCP(事業継続計画)の策定リーダーに命じられ、試行錯誤しながらBCPを完成させるまでを描いたフィクションです。会社にとって本当に役立つBCPとは何か、生きたBCPとは何かを理解するヒントになれば幸いです。

2017/04/27

-

【第5章】 災害救護 1(後編)

ショックとは血液の循環が悪く、体中の細胞へ十分な酸素と栄養が行き渡らない状態を指し、この状態が長引くと死に至ることがある。しかし、このショック症状は見逃しやすいので注意深く要救助者を観察する必要がある。

2017/04/25

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)