環境

-

2030年の物理的リスク顕在化

気候変動による2030年最悪のシナリオを描くこの連載。今回は、「物理的リスク」である異常気象による企業への影響について説明します。物理的リスクは、2030年に、どのような形で顕在化するでしょうか。

2024/09/19

-

不確実性の類型とリスク管理

将来に対する意思決定においては不確実性が存在する。このような状況においてわれわれはいかにして合理的な意思決定をすべきなのか。この問題は「不確実性下の意思決定論」として長らく学問の対象となってきた。そして、これはまさにリスク管理の実践そのものに関わる課題と言える。

2024/09/11

-

危機管理広報の体験学習―メディアトレーニング

本研修では記者会見の司会はじめ会社幹部(社長、担当役員、現場責任者等)の役になり、危機的状況についての説明や質問への回答、謝罪のポイントについて学んでいただきます。

2024/09/10

-

第10回 カーボンフットプリント(CFP)マークの付与手順と算出・表示方法

CFP (Carbon Footprint of Products) は、商品の一生(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)に排出されるCO2量を商品に表示して、「見える化」するしくみです。CFPマークの「見える化」は、事業者と消費者の間で「気づき」を共有するためのツールであり、究極的には、地球温暖化の原因であるCO2を減少させる1つの手段として設定され、脱炭素社会の実現に貢献すると期待されています。第8回と第9回に引き続き、CFPマークの付与手順と算出・表示方法、さらにCFP宣言認定製品の現状を中心に解説いたします。

2024/09/07

-

温室効果ガス削減の停滞による、2030年最悪シナリオを描く

今回から始まる第二部では、私たちの社会や経済が既存の枠組みから抜け出すことができず、これまで通りのペースで大気中に温室効果ガスの放出を続けた2030年を描きます。どのようなリスクが顕在化し、ビジネスに降りかかるのか。さまざまな影響を見ていきます。

2024/09/04

-

中小企業のCO2排出量を見える化するクラウドサービス

法人向けの小売電気事業を展開するNSGグループの新電力新潟は、中小企業に特化したCO2排出量の見える化・削減提案クラウドサービス『Carbon Vision(カーボンビジョン)』を提供する。中小企業が脱炭素に無理なく取り組めるサービスが必要と考えて開発したもの。SCOPE1~SCOPE3の算定に加え、「見える化→削減→脱炭素経営」を達成するためのコンサルティングをワンストップで提供する。

2024/08/29

-

気候変動の未来に向けた3つの問い

ここまで、さまざまな観点から気候変動によって変わりつつある、あるいは停滞したままの経済社会の様相を見てきました。最後に、この現状を将来に照らし、3つの疑問に置き換えてみます。それは「私たちの意識は変われるのか?」「エネルギーはどうなるのか?」「地球の気候はどう変化するのか?」。これらの解説をもって第一部のまとめとします。

2024/08/22

-

もしあなたならフワちゃんの炎上をどう収束させるか?

ソーシャルメディアの普及により、企業のレピュテーションリスクは飛躍的に高まっています。最近発生したタレント「フワちゃん」のSNS炎上事例は、その典型例と言えるでしょう。リスク管理と広報の戦略的統合アプローチの重要性と実践方法について、フワちゃんの事例と、アメリカのPR専門家レイチェルさんのTikTok炎上事例を比較しながら論じていきます。

2024/08/22

-

BCPは経営の不確実性に追従する

BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回も前回に引き続き、事業継続戦略とは何かについて、筆者の考えを語ります。

2024/08/16

-

危機管理カンファレンス2024秋

危機管理カンファレンス2024秋は、レジリエントな組織文化の構築に向け、企業はどのようにリスクマネジメント・BCM体制を築き上げるているのか、最新の動きや役立つソリューションを紹介します。

2024/08/08

-

ジオエンジニアリングは夢の技術か?

地球温暖化による最悪の影響を避け、現状を打破しようというテクノロジーが研究されています。太陽光を遮り地球を冷ます、温室効果ガスを回収して貯蔵する、いわゆる「ジオエンジニアリング」がそれ。多くの先進国や新興国がこの技術を支持していますが、否定的な声も少なくありません。今回はジオエンジニアリングのリスクを考えます。

2024/08/08

-

第9回 カーボンフットプリント(CFP)プログラムの成立過程と基本構造

現行の「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」は、産業環境管理協会(JEMAI : Japan Environmental Management Association for Industry )が、国のCFP( Carbon Footprint of Products) 制度試行事業の成果を引き継ぎ、2012年4月より運営しています。CFPプログラムは、(A) プログラム運営者、(B) 事業者、(C) ステークホルダーが連携して運営しています。第8回に引き続き、CFPプログラムの成立過程と基本構造を中心に解説いたします。

2024/08/08

-

エマージングリスクと不確実性への対応

今後大きく変化する環境の下で、企業がさらにリスク管理を進化させていくためには、現時点でリスクの概要を十分捕捉できておらず管理対象として消化し切れていない「不確実性」に挑戦していく必要がある。

2024/08/06

-

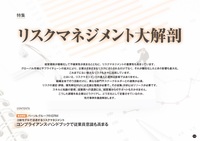

リスクマネジメント先行事例を徹底解説

組織全体で行うリスクマネジメント活動、その導入と運用は容易ではありません。さまざまなハードルを各企業はどうクリアしているのか、先行事例を徹底解剖します。巻頭では、読者が抱える難問・疑問とその回答をQ&Aにまとめ、実務課題の超ヒントとして紹介。定番の企業事例は、本社ビル約3000人の3日間滞在に備える取り組みを掲載しました。

2024/08/05

-

環境負荷に関する今日的な問題

世の中が便利になるのはよいことですが、利便性を追求するために生産と消費のサイクルが過熱すると地球環境に負荷を与えることになります。その例は枚挙にいとまがありませんが、今回は今日的な問題として「ファストファッション」「エアコン」「AI」の3例を取り上げ、環境負荷との関係を考えてみたいと思います。

2024/07/18

-

DE&Iの取り組みが炎上?

もし、自社のDE&I(多様性、公平性、包括性)の取り組みが、50万人近いフォロワーを持つインフルエンサーに批判され、SNS上で大炎上したら、あなたならどう対応するか想像できるだろうか? 今回はそんなリスクが顕在化した事例と、企業が取るべき対策を紹介したい。

2024/07/09

-

リスクの異なる特徴を理解する

企業活動は様々な要因によって影響を受ける。その結果、企業が保有している資産、負債の価値は常に変動している。想定外の変動によって純資産が縮小したりリスクが急拡大すると、企業の倒産リスクは高まることとなる。従って企業は、これらの重要な変動要因をリスクとして捉え、同類のリスクをカテゴリー別に分類して管理しようとする。ただ、個々のリスクは異なる特徴を持っている点を十分理解した上で、適切に管理していかなければならない。

2024/07/09

-

第8回 カーボンフットプリント(CFP)の概念と動向

カーボンフットプリントは、政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」実現の役割を担うなど、主たる目的や役割が多様化しながらも、その成果に期待が高まっています。国内外のCFPの動向を解説いたします。

2024/07/08

-

COSO-ERMを理解する

検討において参考となるのが米国トレッドウウェイ委員会組織委員会 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO)のERMの枠組みである。この枠組みは、企業が、ガバナンス 、ビジネスモデル、リスク選好、戦略、カルチャーなどを総合しながらリスク管理機能をいかに組織内で機能させていくかを検討する際の知見を提供してくれる。

2024/07/06

-

達成の見込みがあるゴールはわずか15%

日本ではSDGsの認知度が極めて高い一方、目標達成に向けた実際のアクションにつながっていない点も問題視されています。世界的に見ても、国連が昨年発表した『SDGs報告2023特別版』では達成する見込みのあるSDGsのゴールはわずか15%。気候変動の対策も不十分とされています。SDGsの取り組みの現状を、気候変動の観点を踏まえて考えます。

2024/07/04

-

大巡礼の死者1300人超=8割が無許可の巡礼者―サウジ

【リヤドAFP時事】サウジアラビア当局は23日、世界各地のイスラム教徒が西部の聖地メッカを訪れる大巡礼(ハッジ)で、巡礼者の死者数が1300人を超えたと発表した。死因は大半が熱中症とみられる。国営サウジ通信によると、死亡者の約8割が当局の許可を得ず、巡礼に参加していた。

2024/06/24

-

使う?使わない?の攻防が続く世界

石油由来の製品・商品でも、生活や産業に不可欠で代替不可能なものは残り続けると見た方が自然です。が、それらがすべてなくなるのではないかと漠たる不安を抱えている人も多いでしょう。利便性を失いたくない心理、ビジネス影響への懸念、それらが払拭されるのか、それともさらに膨らんでいくのか。今回は石油をめぐる3つの視点を語ります。

2024/06/20

-

レジリエンス、BCPの企業調査「レジリエンスサーベイ 2024」をKPMGが発表

大手コンサルティング会社のKPMGコンサルティングは6月11日、企業のレジリエンスやBCPなどの取り組みを調査した「レジリエンスサーベイ2024」を発表した。

2024/06/12

-

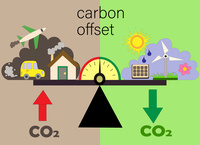

第7回 カーボン・オフセットの取り組み状況(後半)

国内のカーボン・オフセットの取り組みで比較的に多いのは、①会議・イベントのオフセット、②クレジット付製品・サービスのオフセット、③寄付型オフセットであり、国外では、①オフセット商品・サービス、②自己活動のオフセットです。第5回と第6回に引き続き、国内外の企業が、カーボン・オフセットに取り組む積極的な姿を紹介いたします。

2024/06/09

-

最も大きなCO2排出要因が除外されている

気候変動対策の中心課題はCO2削減です。その矛先としてターゲットになっているのが、火力発電所やガソリン自動車。しかし、最も大きなCO2排出要因が、国際的な排出量削減目標から除外されています。「紛争(戦争)」です。今回は、膨大な量のCO2排出が可視化されないまま黙認されている世界の紛争について触れます。

2024/06/06

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)