premium

-

相談窓口と担当者を置くだけでは不十分

引き続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。今回は、企業がパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置の中から「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」について考えます。「適切に対応する」とはどういうことか、具体的にみていきましょう。

2022/06/08

-

企業に衝撃与えた吉野家幹部の炎上発言

失言は経営に大きなダメージをもたらすことがあり、回避すべき重要テーマです。最近では大手外食チェーン吉野家幹部の「生娘シャブ漬け」発言が、ネット炎上、マスコミ報道に至って企業イメージが失墜、本人は解任されました。この事例から失言回避の方法を考えます。

2022/06/08

-

第181回:欧米の組織におけるランサムウェア対策の実態

今回紹介するのはランサムウェアに対する準備状況に関する調査報告書。ランサムウェアの被害にあった組織のうち56%が身代金を支払ったというが、身代金に見合った結果が得られたとは言い難いようだ。ではどのように対応したらよいのだろうか。

2022/06/07

-

急務となっているカスタマーハラスメント対策

改正労働政策総合推進法第30条の2(通称、パワハラ防止法)が令和4年4月1日から中小企業にも適用されるようなり、パワハラ防止措置を講じることは、全ての事業主の義務となっています。最近は、ハラスメント防止措置の一環として、一般社員研修や管理職研修でハラスメント研修を実施する企業が増えており、私も講師を務める機会が増えていますが、パワハラ、セクハラなどの職場のハラスメントに加えて、「カスタマーハラスメント」に関する事項を研修内容に含めることを求められることが多くなっています。顧客等の著しい迷惑行為に悩む企業や労働者は少なくありません。そこで今回は、社会問題にもなっているカスタマーハラスメントについて解説します。

2022/06/07

-

実効性もスキル継承もかなりヤバイ

南海トラフ地震のような脅威への対応能力に関し、大企業の危機管理部門の自己評価は経営陣が思っているほど高くありません。これは有事発生時、社長以外は当事者意識の低い経営陣と、危機意識は高いが能力に不安を持つ現場組織とで対策本部が構成されるということですから、重大な懸念事項です。大企業のBCPの構造的問題を分析し、改善策を考えます。

2022/06/05

-

第180回:英国の金融関係者のリスク認識がどのように変化しているか

今回紹介するのは、英国の中央銀行にあたるイングランド銀行が半年に1回行っている、英国内の銀行や外国の大手銀行、機関投資家などを対象とした「Systemic Risk Survey」というアンケート調査の2022年上半期版の結果。英国の金融システムの安定性に関するリスクを、市場参加者がどのように認識しているかを追跡調査するものだ。

2022/06/01

-

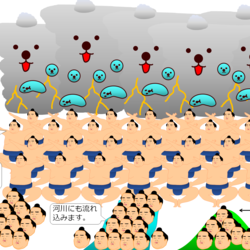

都市型水害―6月の気象災害―

1999年6月29日、福岡市は集中豪雨に見舞われた。降水強度が下水道等の排水能力を上回り、行き場を失った大量の雨水が博多駅付近の市街地を覆った。この災害では、都市の地下空間が水害に関していかに脆弱であるかに注目が集まり、以後、「都市型水害」という言葉が盛んに用いられるようになった。本稿では、都市型水害を気象予報の観点から考察する。

2022/06/01

-

第21回 揺れる船と舟を繋ぐ技

今回から2、3回は、経営環境やデジタルリスクの諸相も揺れ動く中で、どのような判断や行動をしていけば良いのか、国際的なセキュリティ実務の最前線をご紹介しつつ議論したいと思います。サイバーセキュリティの戦術展開力をいかに高めて、企業経営に価値貢献するか、という視点で論を進めます。

2022/05/31

-

最大2.2万件のエレベーター閉じ込め発生

東京都が新たに発表した首都直下被害想定では、エレベーター被害について『強い揺れや停電等に伴い、最大約2.2万台のエレベーターが非常停止し、多数の閉じ込めが発生する』と書かれている。「最大約2.2万台」―。この数字を見て、違和感を持った方はかなりの防災通であろう。

2022/05/29

-

BCMコンサルタントが実務担当者になって分かったこと

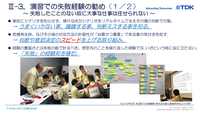

BCMコンサルティング会社から転職し、2019年からTDK株式会社(以下、TDK)のBCMプロジェクトリーダーとなった古本勉氏は、現場でのBCMを強力に進めているという。意識しているのは「中・長期的視点」、「ナレッジの可視化」、「実効性を高める」、「トップメッセージ」。実務担当者になり、企業として現実から目をそらさずBCMに対峙。組織的対応力を向上させ、弱点を逆手にとったアプローチを目指している。4月12日に開催したリスク対策.PRO会員向け実務者勉強会「危機管理塾」における講演内容をまとめた。

2022/05/28

-

第179回:サプライチェーンにおけるリスクをどのように把握していくか

2022年5月に発表されたサプライチェーンのレジリエンシーに関する報告書。欧米のIT、ITセキュリティ、および調達・購買に関する意思決定者1500人を対象として行われたアンケート調査に基づくもので、大企業におけるサプライチェーンの状況が反映されている。回答者の86%が、サプライヤーが特定の地域に集中しすぎていることを懸念しているという。

2022/05/25

-

新型コロナでBCPはどう変わる!

「事業継続及び防災の取組に関する実態調査を読み解く」最終回は、新型コロナにおけるBCPの発動について。

2022/05/25

-

従業員へ取り組みを浸透させる!

「事業継続及び防災の取組に関する実態調査を読み解く」第5回は、リスクへの対応を実施していく上での課題について。

2022/05/24

-

対象とする災害を増やせばBCPは機能するのか?

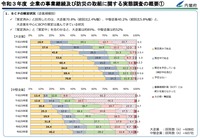

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第4回は、対象とする災害について。

2022/05/22

-

トレンドだけの「後追い」リスク想定になってないか?

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第3回は、重視するリスクについて

2022/05/22

-

リーダーシップとフォロアーシップの理想的関係

組織で不祥事などが起きる背景にあるのが職場環境です。風通しが悪く言いたいことが言えない、上司から威圧的な指示ばかりが出され現場には権限がない――。こうした環境では、仮に組織内で不祥事やそれに類するような行為が行われていても、誰も指摘することないまま陋習化していくことになりかねません。今回は、こうした職場環境を生み出す上司のリーダーシップとフォロアーの関係についてみていきます。

2022/05/20

-

被災時に役立ったのはBCPではなく安全確保や備蓄

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第2回は、被害を受けた際に有効であった取り組みについて

2022/05/19

-

最後に駆け込める場所をまちの至るところに

建築・不動産の小野田産業は地震や津波、洪水、噴火などの自然災害から命を守る防災シェルターを開発、普及に向けて取り組んでいます。軽くて水に浮くという特色から、特に津波避難用での引き合いが増加中。噴火用途についても、今夏には噴石に対する要求基準をクリアする考えです。小野田良作社長に開発の経緯と思いを聞きました。

2022/05/18

-

BCPは災害で役に立たない?

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第1回は、BCPの見直し頻度と過去の災害における役立ち度合いについて取り上げる。

2022/05/18

-

政府調査 BCP策定率頭打ち

内閣府は5月18日、令和3年度における「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」についての結果を発表した。それによると、大企業のBCPの策定状況は、策定済みが前回の令和頑年度から2.4%伸び70.8%に。逆に策定中は0.7%減り14.3%で、策定済と策定中を合わせた割合は前回とほぼ同じ85.1%となった。政府では2020年までに大企業でのBCP策定率について100%を目標としてきたが頭打ち状態となっている。中堅企業は、策定済みが40.2%(前回34.4%)、策定中が11.7%(前回18.5)%で、策定と策定中を足した割合は前回を下回った。

2022/05/18

-

レピュテーションコントロールに必要な4つのステップ

コミュニケーション戦略における効果的な予防対策には、広い領域に関する深い知識が必要になる。今回の記事では、ますます多様化、専門化する時代にコミュニケーション戦略における、レピュテーションコントロールのポイントについて考察していく。

2022/05/14

-

IT-BCPを妨げる総務と情シスの仲の悪さ

総務が管轄するBCPと情シスが管轄するIT-BCP/DRは、同じ目的ながら交わらない仕組みとして成立してきました。有事の際、総務はITを動かせていないと怒り、情シスは復旧に時間と人が必要と言う。どちらかが悪いという話ではありません。被害に関して「IT」は複雑。BCPに取り込むには総務がITを知り、情シスがBCPを知る必要があります。双方のコミュニケーションと理解を深めることからはじめましょう。

2022/05/13

-

企業が富士山噴火に備えなければならない理由

もし富士山が前回の宝永噴火と同じ規模で噴火したら、何が起きるのか? 溶岩や噴石はどこまで及び、降灰は首都圏にどのような影響を及ぼすのか? また、南海トラフ地震との連動はあるのか? 山梨県富士山科学研究所所長、東京大学名誉教授で、ハザードマップや避難計画の検討委員長も務める藤井敏嗣氏に解説いただいた。

2022/05/11

-

第178回:世界各国におけるインターネット遮断の現状

今回紹介するのは、2021年の一年間に世界各国で発生したインターネット遮断(Internet shutdown)の状況についてまとめられた報告書。インターネットにおける人権問題などに関する活動に取り組む国際NGOが2022年4月に発表したものだ。

2022/05/11

-

あらゆる手段で周知してこそのパワハラ防止

引き続き、4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。企業がパワハラを防止するためには、方針を明確にするだけでなく、それをあらゆる機会、あらゆる手段で従業員に周知しなければなりません。厚生労働省のガイドブックをもとに、そのポイントを説明します。

2022/05/11

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)