5月28日、災害対策基本法、災害救助法等の一部を改正する法律案が参議院で可決成立した。これに先立つ5月9日、参議院災害対策特別委員会で参考人質疑が行われ、15分の意見を述べる機会をいただいた。なお、陳述の様子は参議院HPやニコニコ動画で見られるので、関心のある方はぜひご覧いただきたい。

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

※参議院HP左側の「会議名からの検索」で「災害対策特別委員会」をクリックし、開会日「5月9日」の動画を選んでください。

前回、前々回に続き、今回は国難災害を乗り越える4つの政策と財源の提案を紹介する。従来の自助、共助、公助の役割分担にとどまらず、重要政策は福祉の観点からアップデートするものとなっている。

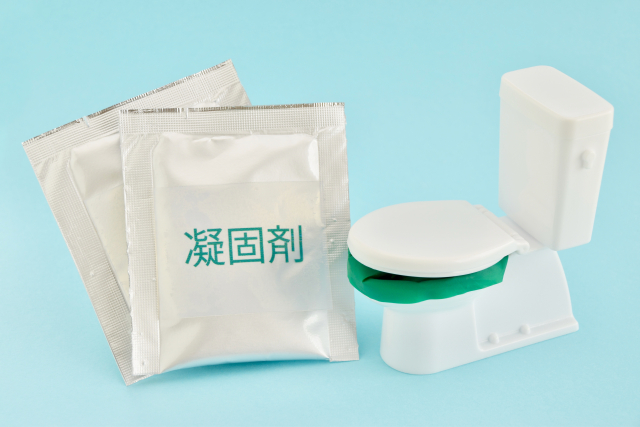

簡易トイレの全国民配布

災害時のトイレ不足は大問題であり続けている。能登半島地震では、ビニールハウスに避難していた高齢女性が畑に用を足しに行き転倒して起き上がれず低体温症で亡くなった事例があり、トイレ問題の深刻さが浮き彫りになった。(一社)福祉防災コミュニティ協会による福祉避難所調査でも、困ったことの圧倒的な1位はトイレ問題である。

トイレ不足は衛生環境を悪化させることに加え、水や食事を控えることによる感染症や誤嚥性肺炎、エコノミークラス症候群など健康被害の引き金になる。また、人々がイライラすることでもめ事や犯罪の増加にもつながる。

簡易トイレは被災地で爆発的なニーズが生まれるのに対し、被災地外ではまったくニーズがない。トイレは直後から必要になるので、配送していたのでは間に合わない。したがって、各戸で備蓄する必要がある。しかし、トイレを4日分以上備蓄している人は、日本トイレ協会の調査によれば4%に過ぎない。

特に都市部では、マンション住民のトイレ問題は死活的課題である。災害時にトイレが使えなければ、マンションに住み続けることができない。トイレのたびに高齢者や障がい者がマンションの非常階段を上り下りして避難所のトイレに向かうことができるだろうか。高層階住民もしかりである。しかも、場合によっては真夜中の真っ暗な中である。

過去の災害では、マンション住民はトイレが使えないときは、避難所に行くか、車中泊でしのいでいた。しかし、東京などの大都市では避難所はすぐに満杯になり、車中泊するスペースもほとんどない。車を持っていない人も多い。そうなると大規模避難やパニック発生も懸念される。社会全体の治安が悪化し、復旧・復興も大幅に遅れかねない。これが自助に任されていて、課題が表面化していないのだ。

このように災害時のトイレは大問題だが、実は簡単な解決策がある。全国民に4日分の簡易トイレ(20個、3000円相当)を配布してしまうのだ。この経費は約371億円プラス配送費、保管費である。実際に東京都港区や品川区では全住民に配布している。これにより、在宅避難の困難さを緩和し、避難所の混雑を抑制できる。

備蓄が切れる4日目以降は、被災していない地域から被災地に運ぶことで調達する。同時に、和式でないレンタル仮設トイレやトイレカーなどさらによい環境でトイレができるようにしていく。

水や食料の備蓄をしている人は5割から6割にのぼるが、逆に言えば4割から5割の人は水や食料さえ備蓄していない。おそらく、啓発活動を大量に行っても簡易トイレについては5割、6割が限度であろう。やはり、強制的に簡易トイレを送り付けるのがトイレ問題解決のためには最も効果があると思われる。

さらに簡易トイレは15年程度の保存がきく。したがって、全国で広く薄く分散管理し、被災地で集中運用することができる。これにより、コストを抑えながらトイレ問題を解決できる。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方