2025年5月9日、参議院災害対策特別委員会で「災害対策基本法等の一部を改正する法律案について」の参考人質疑が行われた。そこで、加藤孝明東京大学教授、菅野拓大阪公立大学准教授、塩田千恵子日本障害フォーラム(JDF)能登半島地震支援センタースタッフマネージャーとともに意見を述べる機会をいただいた。

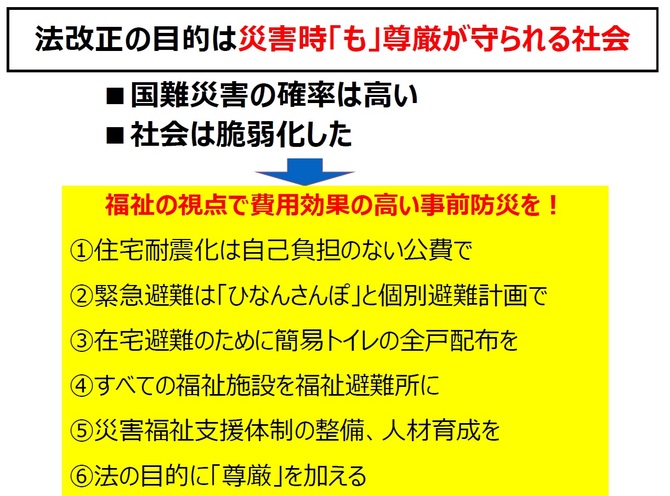

陳述時間は15分と短いが、法改正の目的を「災害時『も』尊厳が守られる社会へ」ととらえ、多くの資料を集めて整理し、法改正すべき2つの背景と、改正後に実施すべきと考える6つの政策提案を行った。

この内容について、3回に分けて紹介したい。なお、陳述の様子は参議院HPやニコニコ動画で見られるので、関心のある方はぜひご覧いただきたい。

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

災害被害の方程式

災害被害には下記の方程式がある。

「自然の外力」×「暴露量(人口や地域面積)」×「社会の脆弱性」

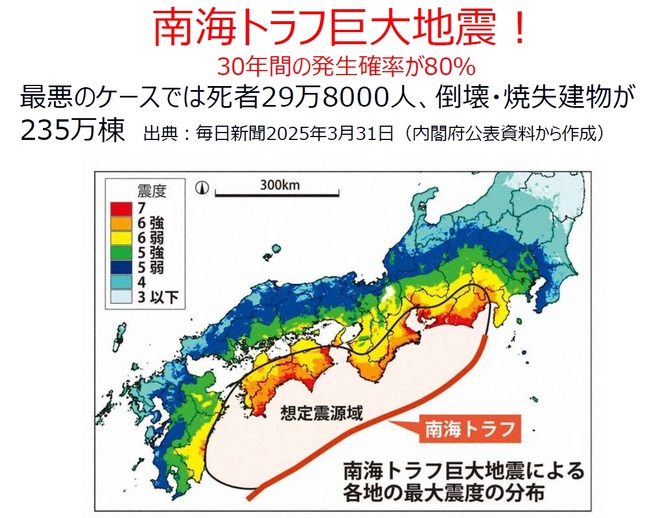

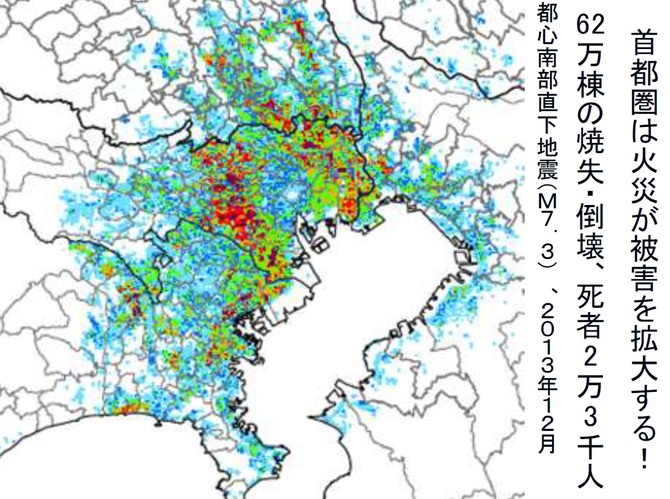

首都直下地震や南海トラフ地震は、いうまでもなく暴露量が膨大になるため、被害が大きくなりやすい。では、他の2つ、自然の外力と脆弱性を見てみよう。

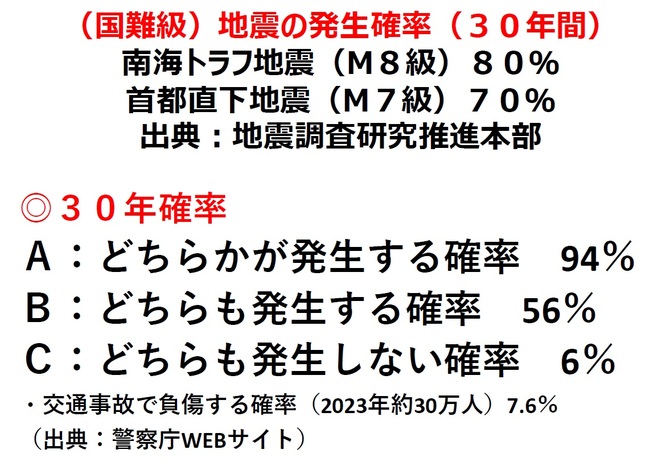

国難災害の確率は高い

よく知られているように、国難級地震の発生確率(30年間)は「南海トラフ地震(M8級)80%」「首都直下地震(M7級)70%」(出典:地震調査研究推進本部)である。確かに、地震学では南海トラフ地震と首都直下地震は別の地震であるが、社会的にはどちらの地震が来ても大きな被害を受けることになる。とすれば、社会がダメージを受ける確率として、どちらかでも発生する確率でとらえるべきだろう。

これで計算すると、以下のようになる。

これを見ると、30年以内には、どちらかはほぼ発生することがわかる。

もう一つ、留意すべき点がある。それは30年以内という期間の長さだ。人は、自分だけは大丈夫という「正常化の偏見」を持っている。30年「以内」というと、正確には今から30年間だが、30年先の遠い未来と直感的に受け止めかねない。そんな先のことは、本気で心配しないだろう。

そこで、リアリティーを感じられるように10年で計算してみる。南海トラフ地震(M8級)は繰り返し発生する特徴があり、年が経過するほど発生確率が高まるので、更新型で計算すると現時点で30%になる。一方、首都直下地震はランダムに発生するので、これを確率変数で示すポアソン過程を使うと発生確率は33%になる。

なんと、10年以内にどちらかが発生する確率は53.1%と5割を超え、両方が発生する確率も9.9%ある。さらに、この数式を5年にあてはめると、どちらかが発生する確率は37.4%だ。国難災害となるかもしれない地震の発生は極めて切迫している。

危機管理は「最悪に備えよ」が要諦である。国難災害については、とりわけ国民自らの備えが不可欠である。そのためのリスクコミュニケーションとしては「30年以内に70%、80%」というよりも「10年以内に53%、5年以内に37%」というほうが明確に伝わりやすいのではないか。

念のため、内閣府が出している南海トラフ地震の被害想定は最大級ということなので、このような被害が出る可能性は高くない。首都直下地震も風速8mで最も被害が大きくなる時間帯という前提での被害想定なので、必ずこのような被害が出るというわけではない。

一方、これまでの大地震では、その後に地震が繰り返し発生したり、大雨が降ったりして被害が拡大している。また、火山災害の可能性もある。国民を守るためには「最悪に備えよ」という理念のもとで対策を積み重ねることが不可欠である。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方