2014/11/21

セミナー・イベント

参加者全員が盛り上がり役立つ訓練の手法

【パネリスト】

ヤフー株式会社リスクマネジメント室ERMプロジェクトマネージャー 小玉弘子氏(左上)

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院院長 永井庸次氏(右上)

ニュートン・コンサルティング株式会社プリンシパルコンサルタント 内海良氏(左下)

ニュートン・コンサルティング株式会社シニアコンサルタント 久野陽一郎氏(右下)

【モデレーター】

リスク対策.com編集部取締役編集長 中澤幸介

中澤:どうしたら危機管理の訓練はうまくいくのか、両社を支援されたニュートン・コンサルティングの久野様よりご説明をいただきたいと思います。

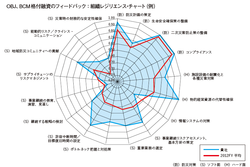

久野:訓練を劇的に変える3つの要素があります。まず第1に、現状の成熟度を把握すること。自分たちのレベル、位置を客観的に把握しようということです。2つ目は、明確な目的・目標を設定すること。中長期的と短期的の2つの観点から、自分たちはどこに向かいたいのか、成熟度を見据えてギャップを埋めていこうということです。3つ目は、目標・目的に向かってどのようなシナリオを設計していくかということです。

現状の成熟度を把握するには、インフラの整備状況や運用状況をチェックし、その使い方を訓練しているか、各部署の協力が得られるか、経営者が訓練に参加してくれるかといった「企業風土」があるかどうかがポイントになります。

これらの観点から成熟度を確認した後に、中長期と短期的にどんな目標を設定するかを考え、「初動対応・対策本部運営」と「事業継続・復旧」の立場から、今年何をやるのか、今回の訓練はどうするかなどを「範囲」「目的」「方法」「シナリオ」の4つのポイントで設計していくわけです。

中澤:ヤフーではどんな進め方をしておられますか。

小玉:弊社のリスクマネジメント室は2013年の10月に新しく設立されました。今年の2月から8月までニュートン・コンサルティングの支援を受け、その中の活動の一環として、2014年8月29日に「ヤフーくんれん(訓練)」を実施しました。「ヤフートップページの更新は絶対止めるな」をミッションに、震度6強の地震で本社があるミッドタウン(東京港区のオフィスビル)も被災するというシナリオのもとに行いました。北九州は、事業拠点と想定していますので、そちらに移動して事業継続ができるか。それと同時に、各自に人命救助や安否確認などの課題を与え、きめ細かく行いました。

今回の訓練でこだわったのは、リアリティの追求ということでした。参加者への説明会では、リアルさを出すためにシリアスな写真入りの資料を作ったり、動画を見せたりしました。

シナリオは、社内業務向けのサーバも使えなくなるというハードな設定で、1分、2分、3分おきにいろんな問題が起きてくるように作り、その都度、どういう対応をしていくのかという状況も付与して行いました。ビルの非常用の電源も、非常に限られているということも訓練でわかりました。

天候不良で成田までヘリが飛べなかったので、陸路で成田まで移動しセスナに乗り換え北九州まで移動。「トップページの更新を死守」するために、テストページを立ち上げてニュースをアップし、北九州でも更新が可能なことを実証しました。

訓練には社長の宮坂をはじめ役員も積極的に参加し、訓練の模様は、社内専用の電子掲示板にシナリオの内容と社員の動きを写真入りで掲載。リアルに紹介できたのでよかったとアンケートでも好評でした。北九州では地元のNHKで取り上げられたので、社外に対してもPRができ、いい訓練ができたと思っています。

中澤:ヤフーの訓練を、先ほどの3つの要素に当てはめるとどういうことになるのでしょうか。

久野:訓練に先立って、インフラとルールがどうなっているのかを徹底的に調べました。ヘリの契約、データセンターの状況、社内の電力供給、ネットワークの状況がどうなっているか。BCPが各サービスやカンパニーでどう違うのか。過去にどういう訓練をやってきたかも調べました。

トップページの更新の死守が訓練の大目標であること、トップページのどのサービスを継続していくのかの絞り込みをしていくうち、現場の人たちも積極的に参加してくれる企業風土があることも分かってきました。

シナリオは、リアリティを追求したいということから、実働の演習をすることに重きを置きました。それをインフラの状況や人の観点で作っていって評価ポイントを設定しました。

中澤:ひたちなか総合病院は、地域を巻き込んで広い範囲で訓練をされたそうですね。

永井:今回は新インフルエンザのパンデミックで地域がどう動くかをテーマに設定しました。医療機関単独でなく、地域全体でどうなるか。ひたちなか市、ひたちなか保健所、ひたちなか薬剤師会、ひたちなか市医師会、当病院、そして会社(日立)があるという状況下で、インフルエンザ患者が発生したら、人口15万人のひたちなか市でどういう形のBCPができるのかという訓練です。

合同演習を机上演習と実動演習に分け、机上演習は各組織が集まり、事務局が用意したシナリオを考えながら「演習コメントシート」の中で各組織がどのような行動をとるのかを参加した人たちで議論しました。最終的には「コミュニケーション整理シート」にまとめる形で、組織がどういう情報の時にどう動くかということを重点的に行いました。

各組織のトップの人たちに参加していただいたことが、われわれの計画がうまくいった肝だろうと思っています。

こういう演習は、市民がどう行動するかも問題になりますので、市民への広報を日立製作所の名前で出してもらいました。地域全体で、どういう位置づけでどういうことをやっているのかということを周知できるようにし、最終的には参加者が評価表に記入し意見交換を行いました。詳細なシナリオを決定し、セリフの詳細設定で伝えるべき情報を確認できるというところまでやれたというところがよかったと思います。各組織のトップが参加したおかげで一体感が醸成できました。

また、ISO22301を取得予定でしたので、今回の訓練では、情報の流れ、仕組み、管理方法の改善ができ、ノウハウを地域や組織に展開することでリスクに強い地域社会の形成にはどんな演習が必要かを真剣に考える機会になりました。

中澤:訓練・設計についてはずいぶん考えられたと思うのですが、内海さん、その辺りの話をお願いします。

内海:訓練で何を検証したいのかということを全ての組織で合意するというところから始めました。組織間できちんと情報がやりとりできるかどうかが大事だということで、コミュニケーションの連携を主眼に置いてやることにしました。

コミュニケーションを検証するのに一番効果的な方法は「実動」ですので、組織間でいろいろな考慮すべき事項が出てきても1つひとつ合意していくことを尊重しました。リーダーたちの中心におられた永井院長から引っ張っていただいたので、このような訓練ができたのではないか思っています。

中澤:これからの展開をお聞きかせください。

小玉:弊社はガイドラインを作って取り組むという主義ではないのですが、細かい役割分担はある程度決めておくべきだと思いました。衛星電話や無線、ヘリの使い方など、連絡手段や移動手段も検討する必要があると感じました。トライしていきたいのは、会社の文化に合った訓練を模索していくこと。ヤフーという会社に合った、ゲーミフィケーション*的な要素を入れながらやれたらいいかなと検討中です。

永井:地域のBCMS連携の課題としては、組織のリーダーシップが必須であると思います。医療施設単独のBCPではなく、地域のBCMSを考えること、地域、院内で日常的な協力、連携、情報交換が必要で、BCMSとして全体・個々のPDCAサイクル回すこと、BCMSについては市民への広報をきちんとやり、市民の参加があることなど、課題も多いですね。

解決策としては、連携組織のBCPのすり合わせ、定例会議、利害関係者の定義の再確認、ICT地域連携ネットの構築、そして定期的な机上・実動訓練を地域内でやっていくことだと思います。さらに、市民へのBCPに関するアンケート調査や、市民へのBCMSに関する説明責任も大事なのではないかと考えています。

内海:訓練設計のキーポイントとして上げた3つの要素を明確にし、トップの方の意向を、参加される方にも意見を聞いて訓練設計をされるとよろしいのではないかと思います。

※マーケティングの手法の一種で、ゲーム的要素を組み込むことで課題の解決や顧客ロイヤリティを高めること

セミナー・イベントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方