2014/07/25

災害時情報書き消しボード 活用例

傷病者の容態や被害状況などを整理

元東京都総合防災部担当課長の齋藤實氏が発案した「災害時情報書き消しボード」は、地図や建物の配置図、被害状況集計表などを、3M社の特殊フィルム加工を施しAゼロ版(1189×841mm)に出力したもので、ホワイトボードのように、書いたり消したりできる。今号では、日本赤十字社東京支部(東京都新宿区)の活用方法を取材しました。

情報書き消しボードの詳細はこちら→http://www.risktaisaku.com/articles/-/690

6月27日、日赤東京都支部が行った「災害救護基礎訓練」には、武蔵野赤十字病院、大森赤十字病院、葛飾赤十字産院と血液センターなどから事務職員を中心に25人が参加しました。災害救護実施対策本部の指示のもと、応急救護所を設置し対応に当たり、傷病者の状態の記録や位置情報の整理に「災害時情報書き消しボード」を使用しました。

日赤東京都支部・救護係長の齊藤紀彦氏は「日本赤十字の職員であれば医療スタッフでなくとも災害時には救護活動が求められます。今回の参加者の多くは事務スタッフです」と説明します。救護訓練を受けるのは医者や看護師だけではありません。事務スタッフも、災害救護基礎訓練として救護所の設置からトリアージ、応急手当、負傷者の搬送方法や無線通信の使い方、炊き出しなどの救護基礎知識と技術を4日間にわたって学んできました。6月27日は、その最終日です。しかし、齊藤氏は「あくまでも救護対応のスタートライン」と厳しい言葉を発します。

訓練の想定は、東京湾北部を震源とするM7.3、震度6強の地震が発生したというもの。災害救護実施対策本部から無線で救護所設置の指令が出ると10数人でテントを組み立て、簡易ベッドを並べます。しばらくすると、災害救護実施対策本部より「大久保小学校に10人の負傷者がいる」と連絡が入りました。連絡を受け、リーダーの指示で看護師が駆けつけ、トリアージを開始。意識のない人や、頭部や足を負傷している人も倒れています。「トリアージ結果、赤3人います」と救護所に報告を入れると、救護所からは担架が運ばれてきました。

負傷者が担ぎ込まれた救護所では看護師が重傷者の対応に当たりました。「時刻」「氏名」「性別」「年齢」「傷病」「処置内容」などの記入欄がプリントされた「書き消しボード」には、負傷者のトリアージカテゴリーや名前とともに、「恥骨骨折」「呼吸10、脈60」といった症状が傷病欄に書き込まれました。負傷者の状態は書き消しボードを見るだけで確認できるようになっていきました。

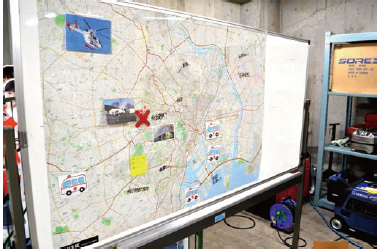

救護所には、災害救護実施対策本部から負傷者が集まっている場所や各病院の状況などの情報が続々と寄せられました。救助ヘリの着陸ポイントの確認要請が入ると「書き消しボード」の地図にチェックしていきます。救護所の設置からトリアージ、患者の搬送、傷の手当など一連の救護訓練は1時間を越えました。

救護活動には完全な正解はないと日赤東京都支部の齊藤氏は指摘します。

「派遣の現場ごとに利用できる資材や機材が異なり、ロケーションやシチュエーションも違います。状況に合わせて対応するしかなく、自ら考えて動くのが救護の第一歩。対応力を養って欲しい」(齊藤氏)。

常備救護班に登録されるには、さらなるフォローアップを行い初動対応や救護車両の運転などの訓練を重ねることが必要になります。

日赤の救護班は、東日本大震災や昨年の伊豆大島土砂災害にも現地に派遣されました。救護班の基本構成は医師1名、看護師3名と事務管理などの業務につく主事とよばれる2名を含めた6人体制です。日赤東京都支部には各医療機関に、合わせて20の常備救護班が置かれています。

- keyword

- 災害時情報書き消しボード 活用例

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方