2016/06/09

インターネット新時代の労務リスクマネジメント

-->

3 ソーシャルメディアリテラシーの向上

(1)研修・教育の重要性

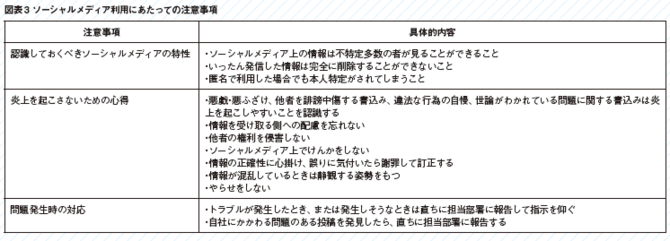

ソーシャルメディアリスク対策における最重要課題は、従業員のソーシャルメディアリテラシーの向上にあります。研修・教育を実施して、ソーシャルメディアポリシーやガイドラインの内容を周知させるほか、認識しておくべきソーシャルメディアの特性、炎上を起こさないための心得、問題発生時の対応方法など、利用にあたっての注意事項について理解させることが大切です(図表3参照)。具体的なイメージをもって理解できるよう、不適切な書込みの例や過去に発生したトラブル例などを挙げて説明すると効果的です。

(2)公式アカウント担当者の教育

公式アカウントの担当者は、公式アカウント開設の目的や運用上のルールのほか、運用に伴うビジネスリスクやリーガルリスク、ソーシャルメディアリスクの存在について理解していなければなりません。具体的には、営業部門の担当者であれば、景品表示法や著作権法などの法令、消費者庁や公正取引委員会のガイドラインによる規制、ステルスマーケティングやバズマーケティングを行った場合のリスクなどについて理解しておくことが必要とされます。また、人事部門の担当者であれば、労働法や個人情報保護法による規制、情報漏えいリスク、不適切な情報発信をした場合の採用活動への影響などについて理解しておくことが必要とされます。

さらに、公式アカウントの運用に関して、担当者は過去にどのようなトラブルが発生したか、その際に企業等がどのような影響を受けたか、トラブル発生時にはどのように対応すべきかについて理解しておくことが大切です。

(3)一般従業員の教育

従業員によるソーシャルメディアの私的利用は、個人的活動であることから、企業等が完全に禁止することはできません。しかし、従業員は、労働契約に付随する義務として、守秘義務や企業等の名誉や信用を毀損しない義務を負っており、企業等は、これらの義務を遵守させるために必要な範囲で、従業員の個人的行為を規制することができます。

従業員による私的利用のリスク対策としては、研修・教育を通じてソーシャルメディアポリシーやソーシャルメディアガイドラインを周知させること、そしてこれらに違反する態様でソーシャルメディアを利用した結果、企業等の名誉を毀損したり、情報を漏えいした場合には、就業規則に基づく懲戒処分の対象となりうることを理解させることが挙げられます。

また、炎上を発生させた場合、本人や家族の名前、住所、経歴、写真などの個人情報がネット上でさらされ、誹謗中傷の的にされることが少なくありません。そして、一旦炎上を起こすと、そのことが半永久的にインターネット上に残り続け、本人の将来にまで影響を及ぼすことになりかねません。「ソーシャルメディアリスクは、企業等のリスクよりも、従業員本人のリスクの方がはるかに大きい」ということを従業員に理解させることが重要です。一人ひとりが「当事者意識」をもつことが、企業等のソーシャルメディアリスクを最小化し、従業員をネット上のトラブルから守ることにつながります。

4 ネット上のクチコミ情報のリスク対策

ソーシャルメディアリスクの脅威は、事実確認がされていなくても情報が発信され、インターネットが有する伝播力や広域性、即時性、蓄積性などの特性により、大きな影響力をもつところにあります。

ネット上のクチコミ情報のリスク対策としては、モニタリングが有効です。日常的にソーシャルメディア上で自社についてどのようなことが語られているかを確認することで、炎上の火種を早期に発見することができ、場合によっては的確な対応策を取ることが可能となります。たとえば、自社の商品やサービスについて正しく理解していないユーザを発見したら、正しく理解してもらえるように情報発信するなどの対応を取ることが考えられます。

また、自社に関する誤情報や根拠のない誹謗中傷を発見した場合には、正しい情報を積極的に発信し、企業等としての見解や事実について説明します。自社に関するネガティブ情報が発生・拡散していることを認識しながら、事実でないからと放置して回復困難なダメージを被った場合は、経営者の責任が問われることにもなりかねません。

5 トラブル発生時の対応

いくら対策を講じても、ソーシャルメディアリスクをゼロにすることはできません。トラブルが発生した場合の事後対応では、「いかに迅速に対応できるか」が鍵となります。迅速な対応を実現するためには、1)できるだけ早期に問題のある投稿を発見すること、2)トラブル発生時における連絡体制と対応手順が明確になっていること、3)トラブルの内容ごとに対応方針が事前に検討されていることが必要となります。

過去のトラブル例をみても、事後対応が迅速かつ誠実になされたケースでは、企業等の対応が評価され、トラブル発生によるマイナスの影響も最低限に抑えられています。ピンチをチャンスに変えるためにも、平素からソーシャルメディアリスクを意識したリスク管理体制を整えておくことが求められます。

- keyword

- インターネット新時代の労務リスクマネジメント

インターネット新時代の労務リスクマネジメントの他の記事

- 最終回 「ブラック企業」と言われないために

- 第5回 企業・組織のソーシャルメディアリスク対策

- 第4回 私物スマートフォン持ち込みの留意点

- 第3回 スマートフォンの業務利用における留意点

- 第2回 クラウドサービス導入下における労務リスクマネジメント

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方