2016/05/17

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

-->

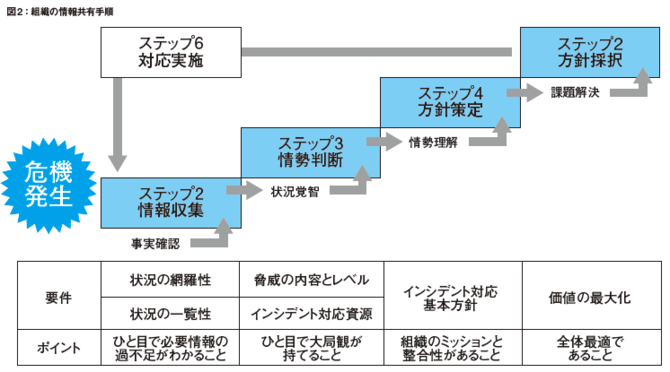

前回は情報定義について述べたので、今回はステップ2以降を、図2を使って詳述する。各ステップにおいて情報処理の要件を述べ、その上で活用のポイントを記述する。

ステップ2:情報収集

危機発生時には、まず重要なことは事実の確認である。これは発生事象に関する情報のみならず、組織の資産・使命・指示命令系統における現状の情報が必要となる。これらの情報項目の定義は、前回記したようにトップの情報要求によって決まる。またCOPとして表現する際の要件として、状況の網羅性、状況の一覧性が求められる。

【要件:状況の網羅性】

網羅すべき情報とは「会社にとって悪い状態、起こってほくない状態」を知らせる項目である。この「起こってほしくない状態」に抜け漏れがあるとCOPとして役に立たない。また逆に、過剰で不要な情報であふれている場合も、COPとしては使い勝手が悪くなる。

【要件:状況の一覧性】

「会社にとって悪い状態」を表す項目は、一覧できる範囲に同時に表示する必要がある。たとえば、災害対策本部の設置場所に、距離を離して置かれたホワイトボード2枚に状況が別々書かれている状態は望ましくない。一度にすべてを視界に入れられるような表現が必要である。

【ポイント:ひと目で必要情報の過不足が分かること】

集まってきた情報を一覧するときに「足りない情報、分かっていない情報がある」ことを示す必要性がある。たとえば、大きなホワイトボードに多くの報告項目が表で表現されているとする。その表に空欄があった場合、「無事なので何も表示がない」「報告が来ていない or 状況が分のかからないために何も表示がない」では意味が異なる。過去、弊社が見てきた多くの情報集約帳票は、この2つの状態の表現上の違いが工夫されておらず、活動に混乱を生じる可能性がある。

ステップ3:情勢判断

前号で記したように、情勢判断とは「組織として起こってほしくない重大かつシリアスな状態が、組織の存続にとって将来どのような問題を発生させ、それがどの程度組織や社会に悪い結果を残すか」を見極める行為であり、単なる「都合の悪いことが起こっている」ことを覚智する行為とは異なる。

そのため、組織各所に起こっている資産・使命・指揮命令系統への毀損が、時間・空間・ステークホルダーに、どの程度の広がりを持って影響するかを見極めるための工夫が必要となる。COPを策定する際に、ここがもっとも苦労する部分である。

また情報共有という意味において、組織に所属する関係者によって見方・意味が異なっていてはCOPとは言えない。組織の誰が見ても共通理解が得られるような工夫が必要となる。

【要件:脅威の内容とレベル】

「会社にとって悪い状態」を表す際に、その脅威の内容だけでなく、規模・深刻度・影響度・優先度などがわかるレベル感の表現も重要である。たとえば「火災」という項目があったとして、その火災が「鎮火している」「延焼中」のかなのかでは意味がまったく異なる。このレベル感の表現が、組織の責任者にとって死活的に重要になる。

【要件:インシデント対応資源】

情勢判断をするための重要な項目として、「インシデント対応資源」の活動状態を示すことも重要である。上記で表現された脅威に対して、十分な資源が投入されているか、インシデントの質・量に対して「優勢」なのか「劣勢」なのか、責任者は知る必要がある。

【ポイント:ひと目で大局観が持てること】

COPをひと目見て組織の情勢がわかるかどうかは、十分にテストを行う必要がある。いちいち説明が必要なCOPは改善の余地がある。説明なし、かつ短時間で「いまどうなっていて、これからどうなるか」「対応は優勢か劣勢か」「このまま行くと最終的にどんな結果になるか」などを類推できる状態になっている必要がある。

- keyword

- COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~の他の記事

- 最終回 ISO22320からCOPを作成する手順

- 第5回 実装の課題とITによる運用

- 第4回 ケーススタディと運用のポイント

- 第3回 危機状況をダッシュボード化する

- 第2回 状況はいきなり頭に入らない

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方