2016/04/28

スーパー豪雨にどう備える?

自治体職員は特別警報の意味を理解してほしい

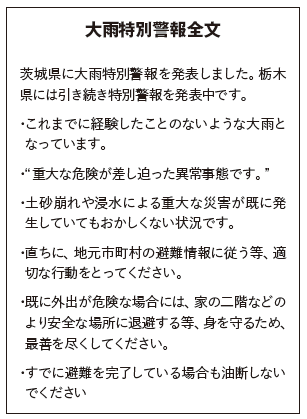

都庁出身の土屋氏が今回の水害で最も懸念しているのが、自治体職員の特別警報に対する感覚の鈍さだ。栃木県に大雨特別警報が発令されたのが、9月10日午前0時50分。茨城県に同報が発令されたのは9月10日の午前7時45分。茨城県に発令された内容は次の通り。

土屋氏は「気象庁という、気象予報を公務とする省庁がここまで踏み込んだ発表をしたことを非常に重く受け止めるべきだ」と訴える。常総市では、この警報を受けて結果として一部地域では避難指示が出ていたものの、鬼怒川が決壊した地点の三坂町・上三坂地区には決壊前に避難指示も避難勧告も出されず、避難指示が出たのは決壊した約20分後だった。

「特別警報は、ある意味で災害対策基本法を逸脱している。リスクを冒してまで、気象庁は警報を発令している。情報の読み方が分からないというのは、これほど恐ろしいものはない。自治体職員はこの警報の意味を理解し、今回の災害対応を反省して欲しい」(土屋氏)。

行政と住民はピッチャーとバッターの関係

今回の水害では、自治体の災害対応のまずさがさまざまな場面で露呈された。ハザードマップの浸水域に市役所を建設し、さらに非常用自家発電装置を地上に設置していたために水没。電力が途絶えた。気象庁から発せられる大雨特別警報への対応も遅れ、避難者は迅速に必要な行動を取ることができなかった。神戸大学の室﨑益輝名誉教授は「自治体に危機管理の発想や大災害の経験を持った人が少なかったのが最も大きな問題。洪水対応の訓練をしていなかったり、広域応援の要請も迅速さを欠いていたり、行政対応のあり方が問われている」と手厳しい。しかし、行政を責めるばかりでは事態は進展しない。自治体と住民は、災害に対しどのような関係を築かなくてはいけないのだろうか。

室﨑氏は「行政と住民はピッチャーとバッターの関係。行政は投げる球(警報など)の精度を上げていかなければいけないし、住民側もバッターの癖を読んで、来る球を見極めなけなければいけない」と話す。一般的には、行政は「空振りを恐れず」警報を発令しなければいけない。しかし、それらすべてを住民側で必ず空振りしなければいけないというものではない。「本当に必要なのは自分の目で雨を見て判断すること。今回はピッチャーが悪いと思えば、その対策を自ら考えなければいけない」とする。行政は完全ではない。むしろ、ファックスを見落としたり、経験不足で正しい判断ができなかったりと、「行政はミスを犯すもの」と考えた方が合理的な場合もある。自分や家族の命を守るために何が必要かは、やはり私たち住民一人ひとりが判断しなくてはならない問題なのだ。「本来であれば、ハザードマップはもらうものではなく、住民参加で作るもの。行政からの指示を待つのではなく、普段から災害については住民一人ひとりが把握していないといけない」(室﨑氏)。

一方で室﨑氏は、災害に対して社会ももっと許容しなければいけないとする。日本では、例えば明日大きな台風が発生すると分かっていても、次の日を会社の公休扱いにしたり、公共交通機関を全面ストップさせたりといった対策を取ることはまだ少ない。

「3.11の時、私は台湾にいた。台湾では東日本大震災による津波の影響を懸念し、昼には全ての会社が休みになり、電車も全て止めた。それを認める風土ができている。日本人は真面目なため、みんな会社を休めない、避難したくないとの心理が根底にあるのでは」(室﨑氏)。

学生ボランティアの交通費を近隣の自治体は無料にするべき

「近隣の自治体は被災地に入る学生ボランティアの交通費をすべて無料にするべき。近隣の大学生のうち、100人に1人がボランティアとして参加すれば、のべ数千人のボランティアが確保でき、ボランティア不足を解消できる」(室﨑氏)。

実はこれはボランティアの支援文化を創るうえで重要だ。首都直下地震が発生し、東京都が壊滅的な打撃を受ければ栃木県や茨城県からの支援が必要になる。その時に助け合うためにも、今回のように東京から車で1時間ほどの圏内で発生した災害であれば、東京都はじめ周辺自治体はもっと積極的に支援に乗り出さなくてはいけないという。

室﨑氏は「周辺に困っている人がいれば、もっと本格的な支援をしてあげるべきだ。口先だけの共助では、大災害が発生した時に本当に助けてもらえるかどうかわからない。せめて学生ボランティアに対しては、大学も行政ももっと支援してあげればよかったと思う」としている。

スーパー豪雨にどう備える?の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方