2016/04/28

スーパー豪雨にどう備える?

台風18号の教訓を識者に聞く

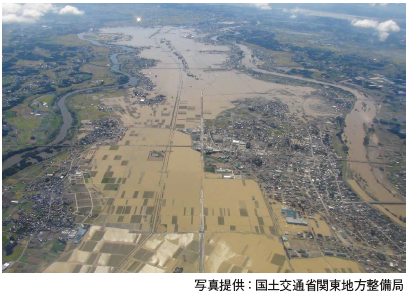

今年9月に常総市などを襲った台風18号による鬼怒川のはん濫。降雨量600mm以上という記録的な大雨に原因を求めるのはたやすいが、しかし鬼怒川はその文字が示すように古来から「鬼が怒るように」暴れる川であり、今回の事態は十分に「予測できた事態」であったといえる。行政は、住民は、今回の反省をどのよに今う後に生かさなければいけないのだろうか。そして私たちは今回の災害から何を学ばなければいけないのだろうか。識者3人に話を聞いた。

300年で20回の洪水が記録されていた

今回の水害で、堤防が決壊した原因は何だったのだろうか。水害と土木建築に詳しい中央大学理工学部都市環境学科の山田正教授は、「鬼怒川の堤防は、およそ一雨で300mm強の降雨量で設計されている。今回のように台風や長雨など、雨が降る原因が重なり、600mm以上の降雨量があれば、越水破堤するのは当然だ」と話す。歴史をひもとくと、鬼怒川周辺では1700年代からこれまでの300年で20回ほどの洪水が記録されているという。「まず、鬼怒川周辺は水害が歴史的にも多い場所だったと、行政も住民ももっと認識していなければいけなかった。堤防の補強などで、ここ30年ほどたまたま大丈夫だっただけで、安全だと錯覚してしまった」と語気を強める。

鬼怒川の流域界は図の赤い部分。北は栃木県日光市あたりを水源とし、ちょうどイチョウの葉のような形をしている。今回の水害では、台風18号に加えて東海地方を横切る台風17号が上空でぶつかり、鬼怒川の上流であるイチョウ葉の広がっている部分に、積乱雲が帯状に連なる「線状降水帯」が発生。その大きさは東西200km、南北500km以上にもなり、日光市では9日午前0時から11日午後1時までの雨量が600mm以上に達したという。線状降水帯はその後、北に移動し、宮城県でも大雨を降らせた。この大雨が、常総市に大水害をもたらした。

しかし、一般の住民にとっては「600mmの大雨」と言ってもそれが何をもたらすのか、想像するのは難しいだろう。山田氏は「地域によっても違うが、関東、東北、北海道までの地域では、150mmの雨が降れば山間部で地滑りなどを起こすと考えた方が良い。250mmだとどこかで床下浸水が発生する。300mmを超すと、河川の上流から中流域にかけてどこかで堤防が切れる。今回のような600mmクラスでなくても、例えば450mm降ったら相当危ないと考えていい。利根川水系の上流で300mm以上の雨が降ったら、東京の低平地などは危険水域に入ると考えてほしい」と話す。

スーパー豪雨にどう備える?の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方