2020/03/03

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

「不慮」と「故意」の差はわずか

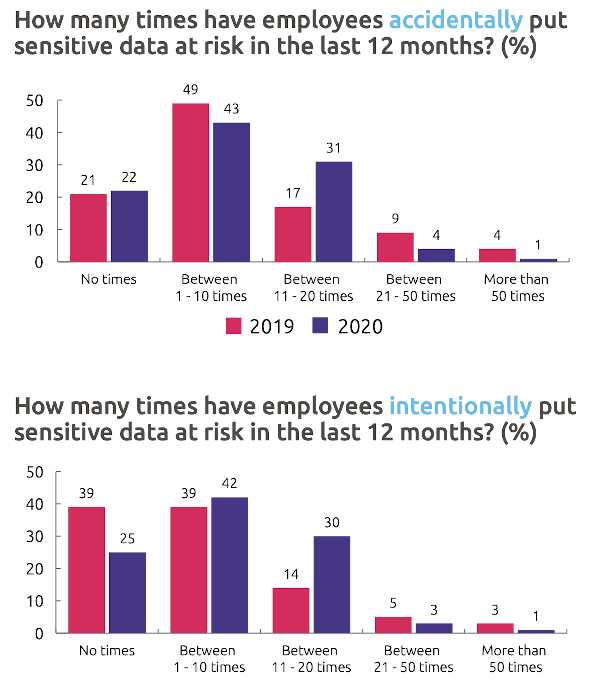

図1は、自社の従業員が直近12カ月の間に機密情報を漏えいさせたか、または漏えいさせそうになったと思われる回数がどのくらいかをIT Leaders群に尋ねた結果であり、上側は不慮の漏えい、下側は故意の漏えいに関する回答結果である。

いずれも図の縦軸はパーセンテージなので、例えば上側であれば「1〜10回発生した」という回答をしたIT Leadersが2019年(赤色)に49%、2020年(紫色)に43%あったということを表している。

2019 年と 2020 年とでは調査範囲が異なり(注3)、前年からの変化については何とも言えないので、2020年の結果だけを見て両者を比較すると、意図的な漏えいと不慮の漏えいとの間の差が少ないことに驚く。不慮の情報漏えいと意図的な情報漏えいとでは対策の仕方が全く異なるが、企業としてはこれらを両睨みで対策を講じなければならないということを再認識させられるデータである。

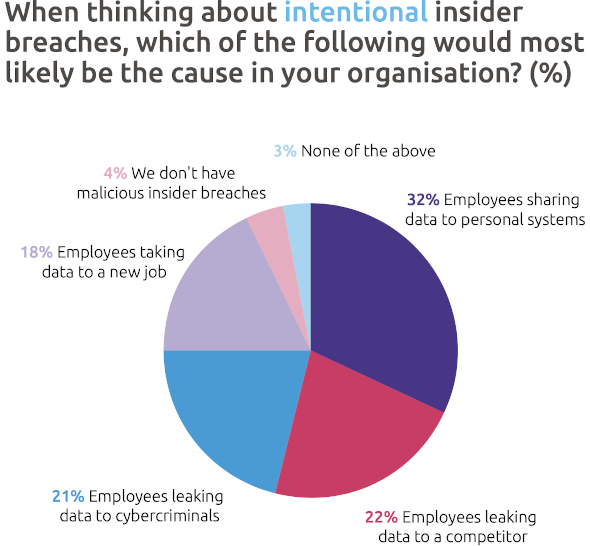

また図2は、意図的な情報漏えいの理由として最も考えられるものをIT Leaders群に尋ねた結果である。最も多いのは「従業員が個人のシステム(私物)にデータを共有する」(32%)であり、これに「従業員が競合他社に漏えいさせる」(22%)、「従業員がサイバー犯罪に情報を漏えいさせる」(21%)、「従業員が転職先にデータを持ち込む」(18%)が、ほぼ横並びで続いている。

ここで「従業員が個人のシステム(私物)にデータを共有する」というのは、会社から認められていない私物のパソコンやスマートフォンにデータがコピーされた時点で、既に「会社から外に漏えいした」とみなされているということであろう(注4)。本報告書ではこの点について、従業員が効率よく仕事を進めようとしている結果が情報漏えいにつながっているのは皮肉なことであり、従業員がモバイル環境を活用し、職務環境の境界が曖昧になっていく状況を踏まえた、柔軟な対策が必要だと言及されている。

身近になってきたサイバー犯罪

また、筆者が個人的に最も驚いたのは「従業員がサイバー犯罪に情報を漏えいさせる」が予想以上に多かったことである。「従業員が転職先にデータを持ち込む」というのは日本でも昔からよく聞く話であるが、サイバー犯罪への情報漏えいが僅差ながらこれを上回っているということは、サイバー犯罪がかなり身近な存在になってきたと言えるのではないだろうか。

もちろん日本と諸外国とでは、国民性や社会環境などの違いがあり、これらが従業員の行動態様に与える影響を考えると、本報告書に書かれている状況は日本におけるそれとはかなり異なるかもしれない。しかしながら企業活動も国際化が進み、サイバー犯罪が急増している今日においては、そのような違いはますます小さくなっていくであろう。日本においても、このような諸外国における状況を踏まえて対策を考えていかなければならないように思う。

■報告書本文の入手先(PDF 16ページ/約3.4MB)

https://pages.egress.com/whitepaper-insiderdatabreachsurvey2020-0320

注1)「ベネルクス」とはベルギー、オランダ、ルクセンブルクの 3カ国の総称。

注2)CIOは Chief Information Officer(最高情報責任者)、CTOは Chief Technology Officer(最高テクノロジー責任者)、CISO は Chief Information Security Officer(最高情報セキュリティー責任者)の略である。

注3)2019年版の調査では、ベネルクス三国が調査対象に含まれていなかった。

注4)最近はBYOD(Bring Your Own Deviceの略で、一定の条件のもとで従業員が所有するパソコンやスマートフォンなどを業務に活用させること)を採り入れている企業が増えていると思われるのが、それらは企業のルールの範囲内で行われていることなので、ここでは該当しないであろう。

- keyword

- サイバー犯罪

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方