2014/11/25

誌面情報 vol46

ニッポン高度紙工業株式会社

高知市春野町に本社を構えるニッポン高度紙工業は、エレクトロニクス製品には欠かせない「アルミ電解コンデンサ用セパレータ」というパーツにおいて世界トップシェアを誇る企業だ。オンリーワンの供給責任を果たすため、鳥取県に代替拠点を構えるなどBCPを強化する一方、2012年には高知市と協定を結び、災害時には工場の屋上を、社員含め地域住民1250人の避難場所として開放することを決めた。

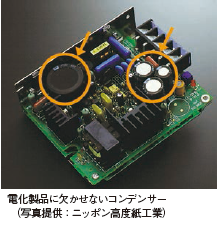

家電から産業用大型機器まで、エレクトロニクス製品には欠かせない部品である電解コンデンサは、テレビやビデオ、自動車に搭載されるマイコンなどあらゆる電気製品に使われており、流れる電流の性質によって通過させたり、阻止する機能がある。ニッポン高度紙工業はこのアルミ電解コンデンサ用セパレータで国内95%、海外60%のシェアを持つ。もともと高知県は、古くから和紙の生産が盛んで、「土佐和紙」と言えば平安時代の朝廷への献上品としてその名前が出てくるほど歴史は古い。

同社は1941年、今でいう産学連携の形で高知県立高知工業高校OBを中心に地元の有志で設立され、和紙づくりの技術を応用し、耐水性に優れた紙を開発。これを「高度紙」と名付けて薬の煎じ袋などを製造したことが始まりだ。

戦時中の1943年に、高度紙はコンデンサ用セパレータとして注目され、戦後の高度成長期である1961年に、セパレータ専業会社にすることを決意。以来現在まで製品に改良を重ねながら世界トップシェアの会社に成長した。専業でセパレータを作っている会社は国内に同社しかないという。

「供給責任」と「社員の安全確保」

同社執行役員管理本部長の近森俊二氏は「世界で高いシェアを頂いている分、強い供給責任がある。高知県は南海トラフ地震の危険もあり、2010年からBCP策定を開始した」と話す。

同社のBCPは、全社方針として「製品の供給責任」「社員の安全確保」の2本を基本理念に決定し、取り組みを始めた。

まず供給責任について。シェアが高い製品を製造・供給しているという認識が過去から強いため、当時はBCPといった専門的な概念ではなかったものの、独自で自然災害などへのリスク分散を行ってきたという経緯がある。生産体制では本社工場以外に県内に2つの工場を増設。生産性の向上とともに、リスクを分散させた。しかしBCP策定を進めるなか、津波被害も想定。県外工場の設立は不可欠と判断し、2012年に鳥取県に米子工場を設立する。

これほどまで供給責任にこだわる理由は、仮に同社の生産が止まった場合、電解コンデンサ市場全体に大きな影響を与え、そればかりか、あらゆる電気製品の製造が困難になり、最終的には消費者の生活まで影響が広がる可能性があることを理解しているためだ。

具体的に同社のBCPでは、高い供給責任性を考慮し、重要度に応じて製品を優先順位付けし、ハード・ソフト対策を計画的に進めていくことで供給体制の強化を進めている。

一方で、従業員を大切にする同社は、普段から「社員の安全と健康」への思いが強く、社内に「安全健康課」という部署をつくるほどだった。BCP策定は、この安全健康課を事務局として開始した。

その結果、従業員の安全確保について、地震で津波が発生した場合は、工場の屋上を社員の一時避難場所にすることを決定した。工場は海抜が7m~8m。工場建屋は高さが10m以上あるので、15mの津波が襲っても命は守ることができる。

実は高知市のハザードマップでは、比較的に内陸部に位置する同社に津波の恐れはないとされている。それでも「昭和南海地震ではここから4km北まで、そばを流れる仁淀川を津波が遡上したという記録がある。我々はそこまで想定したい」と近森氏は語る。

災害時には屋上を地域住民へ解放

災害時に地域住民へ屋上の避難場所を開放することも、同社の地域社会貢献への強い意志で始めたという。

同社は2012年4月、高知市と協定を結び、本社工場を地域の正式な「津波避難ビル」として指定を受けた。製造業の工場が津波避難場所に指定されたのは、県内で初めてだった。

避難場所に指定された2つの工場のそれぞれ屋上の広さは800㎡と450㎡。1250人の避難が可能で、同社に勤める従業員280人に加え、周辺の住民600人、さらに近隣の小学校の生徒・職員300人を全員収容できる計算だ。同社が約1400万円を負担し、両工場に外付け階段と太陽光発電による誘導灯を整備した。夜間や休日は24時間体制で警備員が対応し、備蓄は従業員の1週間分を蓄えたほか、地域の防災倉庫も設置している。避難場所に指定されてからは周辺住民や小学校の避難訓練も受け入れている。

従来の町の避難場所がある高台は、町よりも海方向の南側に1kmほどの場所に位置していた。周辺住民から、「実は津波が来た時に海に向かって避難するのは抵抗があった。高齢者が1kmも歩くのも、難しいと感じていた」と、近接する工場屋上の避難場所設置を歓迎する声が上がっていたという。

「当社は全て会社の費用で避難場所を整備したが、その後に県からの補助金制度ができ、今では新たなビルなどを整備して避難場所にする企業が増えている。県内でも先駆けた取り組みだったと思う。社員はもちろん、周辺住民を可能な限り守ることはこの地で事業を営む会社としての使命」と近森氏は話す。

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方