トップの不作為とボトムからの圧力、負の反動

第5回:事例的考察 新型コロナ感染症

河村 廣

1967年3月神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了。同年、川崎重工業入社。その後、山下設計を経て70年4月神戸大学工学部助手となり、助教授、教授を経て2005年3月に定年退職、同年4月より同大学名誉教授。88年9月から10カ月、テキサスA&M大学客員研究員、04年度は東北大学客員教授、05~06年度は東北大学非常勤講師。工学博士、一級建築士。

2021/01/20

免疫防災論

河村 廣

1967年3月神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了。同年、川崎重工業入社。その後、山下設計を経て70年4月神戸大学工学部助手となり、助教授、教授を経て2005年3月に定年退職、同年4月より同大学名誉教授。88年9月から10カ月、テキサスA&M大学客員研究員、04年度は東北大学客員教授、05~06年度は東北大学非常勤講師。工学博士、一級建築士。

新型コロナウイルス感染症は2019年12月に中国の武漢で発症し、2020年3月にWHOがパンデミック宣言、同年中に地球上全大陸に蔓延していった。2020年12月において、一部の国で鎮静化したと言われているが、地球的規模ではいまだ増加しつつある。

我が国では昨年1月に感染者第1例が確認され、4月に第1波、8月に第2波、そして12月に第3波を迎えるに至り、12月下旬の現在は予断を許さない状況にある(その後、今年1月7日に1都3県に緊急事態宣言再発令、13日には7府県を追加)。

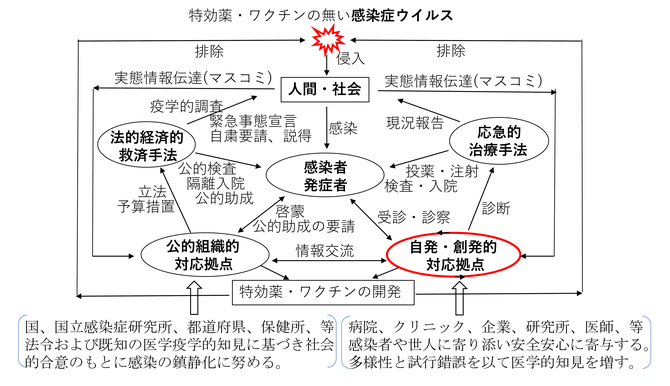

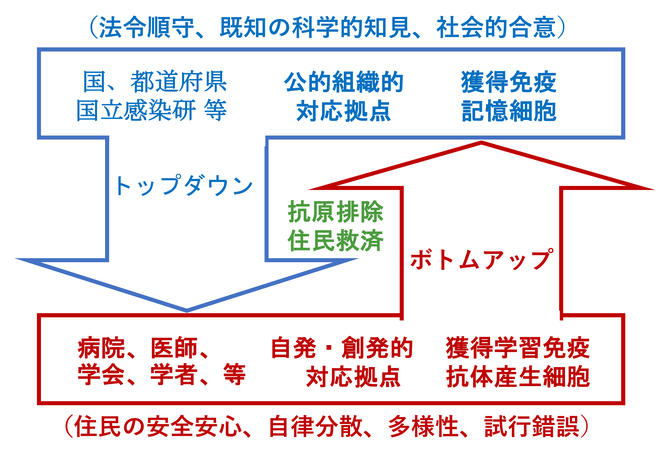

本稿では、連載第2回の[図5]社会的免疫進化システムを[図8]のように「トップダウンVSボトムアップ」の骨子を基本とする簡明なモデル化を行い、本図をベースにコロナ禍における種々の対応策に考察を加えよう。

現在の状況は、重症者数が重症者病床数を超えて、医療崩壊が目前に迫っている。早急に重症者病床数を増す必要があるが、病床はあっても医師と看護師が不足しており、政府や都道府県知事のトップダウン側はその補充に腐心している。第3波は第1波以後予想されていたことで、その間での医療資源拡充への不作為が問われている。

同時に、重症者数を増やさないようにする必要があり、住民に外出等の自粛を、そして業者に営業制限を呼び掛けているが、業者に対しては補償を与えなければならない。

思えば、直近の感染症歴として、インフルエンザウイルスによる1918年~1920年のスペイン風邪と2001年の新型インフルエンザがあり、コロナウイルスによる2002年~2003年のSARS、2012年~のMERSがある。トップダウン側としてそのような経験をなぜ生かさなかったのか、準備してこなかったのか、ということも問われよう。

近年、感染症の研究体制や感染症対応の医療資源の削減が進められてきたことを考えあわせれば、単なる不作為という言葉だけでは済まされない。これまでの経費削減のツケが今日の補償額や景気減速による富の喪失として回ってきたとすれば、その差額の検証を行うことが[図8]の免疫防災システムの進化をもたらすことになる。

周知のように、新型コロナ感染症は従来のインフルエンザ感染症と異なった特性を持っていることが分かってきた。

①感染後の潜伏期間が長く、発症の以前から感染する②空気感染する③気管や血管、肺だけでなく他の臓器や脳までも侵されることがある④余病のある高齢者が感染すると病状は急変し死に至ることがある⑤治癒後、再発することも後遺症が残る場合も多い⑥感染してゆく大陸によって遺伝子が変化する、などである。

一言で言えば、極めて不気味な症例である。

これらは、各国各地の病院、大学、研究所などで治療や研究を通じて得られ、国内外の学会論文報告によって公にされ集約された知見である。すなわち[図8]の右側のボトムアップ型の自発的創発的対応、すなわち獲得学習免疫によるものである。

免疫防災論の他の記事

おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方